医療現場の最前線で活躍する看護師の皆様へ。

今回は、地域医療の要となる無床診療所における予防医療の強化について、実践的な展開方法と効果的な戦略をご紹介します。

予防医療の充実は、患者さんの健康維持はもちろん、診療所の経営改善にも直結する重要なテーマです。

本記事では、健康診断の拡充から生活習慣病対策、予防接種の推進まで、具体的な施策と成功事例を交えながら、予防医療強化のための実践的なアプローチを解説します。

特に、医療スタッフの効率的な配置や患者指導の具体的な手法など、現場ですぐに活用できる情報を重点的に取り上げています。

この記事で分かること

- 予防医療プログラムの効果的な構築方法と運用のポイント

- 健康診断・検診事業の具体的な拡充戦略と実施手順

- 生活習慣病対策における効果的な患者指導と継続支援の方法

- 予防接種事業の効率的な運営手法と安全管理体制の構築方法

- 健康教育プログラムの企画から実施までの具体的なステップ

この記事を読んでほしい人

- 予防医療の強化を検討している診療所の看護師の方々

- 健康診断業務の効率化を目指す医療スタッフの皆様

- 生活習慣病の患者指導を担当する看護師の方々

- 予防接種プログラムの運営改善を考えている担当者の方々

- 地域での健康教育活動に携わる医療従事者の皆様

予防医療メニューの充実化と実践戦略

予防医療の充実は、地域住民の健康維持と医療費の適正化において重要な役割を果たします。このセクションでは、無床診療所における予防医療メニューの具体的な構築方法から、効果的な運用まで、現場で実践可能な戦略を詳しく解説します。

効果的な予防医療プログラムの設計

プログラム設計の基本方針

地域特性とニーズの把握が予防医療プログラムの基盤となります。地域の人口構成や疾病傾向の分析結果を基に、年齢層別の健康リスク評価を実施し、それぞれの層に適した予防医療メニューを設計していきます。

特に生活習慣病のリスクが高い40-60代向けのプログラムでは、きめ細かな健康管理と定期的なフォローアップが重要となります。

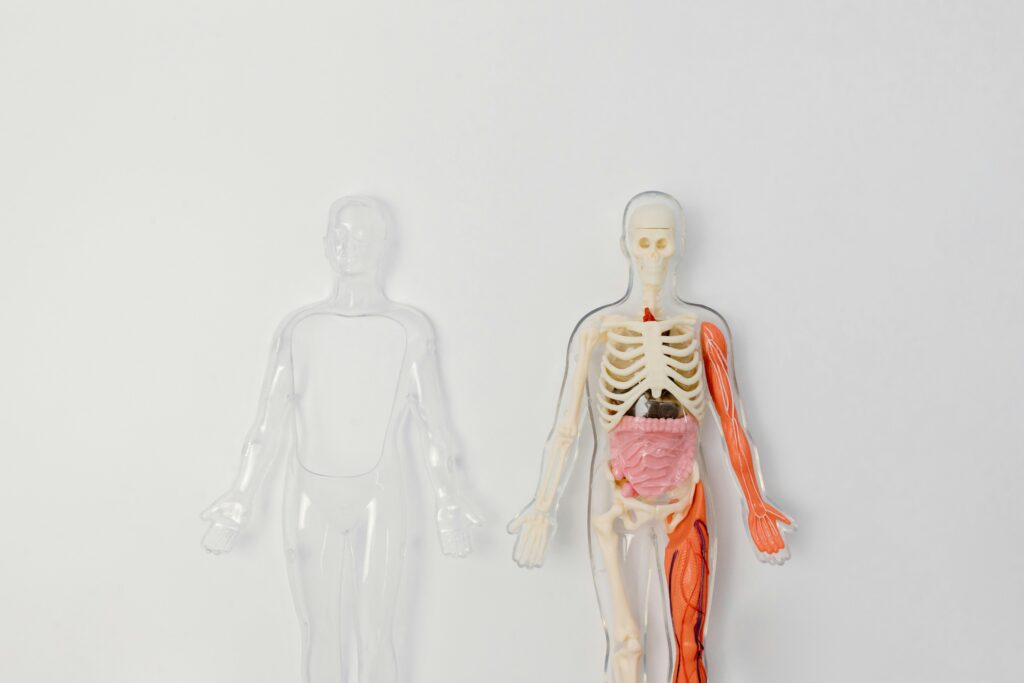

年齢層別プログラムの具体的内容

若年層向けには、生活習慣病の予防教育と定期的な健康チェックを中心としたプログラムを提供します。中年層には、特定健診と連携した総合的な健康管理プログラムを実施します。高齢者向けには、フレイル予防と生活機能の維持に焦点を当てたプログラムを展開します。

実施体制の整備

医師、看護師、管理栄養士など、多職種による連携体制を構築します。それぞれの専門性を活かしながら、包括的な予防医療サービスを提供できる体制を整えます。特に看護師は、患者さんとの信頼関係構築や継続的な支援において中心的な役割を担います。

運営体制の構築

スタッフ配置と役割分担

予防医療プログラムの効果的な運営には、適切なスタッフ配置と明確な役割分担が不可欠です。看護師を中心に、受付スタッフ、検査技師、管理栄養士などが連携して業務を遂行できる体制を整備します。

予約管理システムの導入

効率的な予約管理は、プログラムの円滑な運営に欠かせません。オンライン予約システムの導入により、患者さんの利便性向上と業務効率化を図ります。

費用対効果分析

初期投資の検討

予防医療プログラムの立ち上げには、適切な初期投資計画が重要です。必要な医療機器の選定から、システム導入費用、人材育成費用まで、詳細な費用計画を立てる必要があります。特に、健診機器の導入では、将来の利用頻度や収益予測を考慮した選定が求められます。

ランニングコストの試算

月々の人件費、消耗品費、システム保守費用などのランニングコストを正確に把握します。これらの費用は、プログラムの持続可能性を左右する重要な要素となります。定期的なコスト分析を行い、必要に応じて見直しを図ることで、効率的な運営を実現します。

収益予測とブレイクポイント分析

プログラムごとの収益予測を立て、損益分岐点を明確にします。健診プログラムや予防接種など、各サービスの適切な料金設定と目標実施件数を設定し、経営の安定化を図ります。

導入時の課題と解決策

スタッフ教育とトレーニング

新しいプログラムの導入に際しては、スタッフの教育とトレーニングが欠かせません。特に看護師向けには、予防医療に特化した研修プログラムを実施し、知識とスキルの向上を図ります。

また、定期的なフォローアップ研修を通じて、サービスの質を維持向上させていきます。

システム導入と運用の最適化

予約管理システムやカルテシステムの導入では、初期の混乱を最小限に抑えるための周到な準備が必要です。スタッフへの事前研修や、段階的な導入計画の策定により、スムーズな移行を実現します。

患者教育と認知度向上

新しい予防医療プログラムの価値を患者さんに理解していただくための取り組みも重要です。わかりやすい説明資料の作成や、個別相談の実施により、プログラムの意義と必要性を丁寧に伝えていきます。

特に、生活習慣病予防の重要性については、具体的なデータや事例を用いて説明することで、理解を深めていただきます。

継続的な品質管理とサービス改善

定期的な評価とフィードバック

プログラムの質を維持向上させるため、定期的な評価とフィードバックの仕組みを構築します。患者さんからのアンケート調査や、スタッフからの改善提案を活用し、サービスの継続的な改善を図ります。

データ分析と改善策の立案

健診データや予防接種の実施状況など、様々なデータを収集・分析し、プログラムの効果検証を行います。分析結果に基づき、必要な改善策を立案し、実行していきます。

地域連携の強化

地域の医療機関や健康増進施設との連携を強化し、より包括的な予防医療サービスの提供を目指します。情報共有の仕組みづくりや、紹介システムの整備により、地域全体での健康管理体制を構築します。

健康診断・検診事業の強化

健康診断・検診事業は予防医療の基盤となるサービスです。このセクションでは、効果的な健診プログラムの設計から実施体制の構築、そして結果管理とフォローアップまで、具体的な手法を解説していきます。

健診プログラムの設計

基本健診メニューの構築

基本的な健診メニューは、年齢層や受診目的に応じて適切に設計する必要があります。一般健康診断をベースに、生活習慣病予防に重点を置いた検査項目を組み込むことで、効果的なスクリーニングを実現します。

検査項目には、血液検査、尿検査、心電図検査などの基本項目に加え、生活習慣病のリスク評価に必要な項目を含めます。

オプション検査の充実

受診者のニーズに応じて選択できるオプション検査メニューを用意します。腫瘍マーカー検査、骨密度測定、頸動脈エコー検査など、きめ細かな健康チェックが可能な項目を揃えることで、受診者満足度の向上を図ります。

また、各検査の医学的意義や推奨対象者を明確にし、適切な受診勧奨を行います。

企業健診対応の整備

企業健診の受け入れ体制を整備することで、新たな収益源を確保します。労働安全衛生法に基づく定期健康診断や特殊健康診断に対応できる体制を構築し、企業との契約獲得を目指します。特に、地域の中小企業をターゲットとした営業活動を展開します。

検査項目の選定と実施手順

効率的な検査動線の設計

受診者の移動負担を最小限に抑え、スムーズな検査進行を実現する動線設計を行います。待ち時間の短縮や、プライバシーへの配慮も重要なポイントとなります。また、看護師の動きも考慮し、効率的な業務遂行が可能なレイアウトを検討します。

精度管理体制の確立

検査の信頼性を確保するため、機器の定期点検や精度管理を徹底します。特に、血液検査や尿検査などの検体検査については、外部精度管理調査への参加や内部精度管理の実施により、高い検査精度を維持します。

安全管理プロトコルの整備

採血や心電図検査など、各検査における安全管理プロトコルを整備します。緊急時の対応手順や、感染防止対策なども含めた包括的な安全管理体制を構築します。特に、新型コロナウイルス感染症対策を含めた感染症対策に重点的に取り組みます。

結果管理とフォロー体制

データ管理システムの活用

健診結果のデータ管理には、セキュリティに配慮した専用システムを導入します。経年変化の把握や統計分析が容易に行えるシステムを選定し、効果的な健康管理を支援します。また、タブレット端末などを活用した結果説明の効率化も検討します。

結果説明の標準化

検査結果の説明は、受診者の理解度に配慮しながら、標準化された手順で実施します。特に精密検査となった場合は、追加検査の必要性や受診先の案内を丁寧に行います。また、生活習慣の改善点について具体的なアドバイスを提供します。

要精検者フォローの徹底

要精密検査となった受診者に対しては、確実な受診勧奨と結果の把握を行います。未受診者への電話連絡や文書での案内など、複数の方法でフォローを実施します。また、精密検査結果の回収と管理も徹底して行います。

企業健診との連携強化

契約獲得のための営業戦略

地域の企業に対して、健診サービスの特徴や利点を効果的にアピールする営業活動を展開します。特に、きめ細かなフォロー体制や柔軟な実施時期の設定など、当院の強みを明確に伝えます。

健診実施体制の効率化

企業健診の実施にあたっては、効率的な受付体制や結果処理システムを整備します。また、産業医との連携を強化し、就業判定や保健指導への円滑な移行を実現します。

生活習慣病対策と指導体制

生活習慣病の予防と管理は、予防医療における重要な柱となります。このセクションでは、効果的な患者指導プログラムの構築から、継続的な支援体制の確立まで、実践的なアプローチを解説していきます。

疾患別指導プログラム

高血圧症への対応

高血圧症の患者さんに対しては、血圧の自己測定と記録の習慣化を支援します。家庭血圧の測定方法や記録の仕方について、実践的な指導を行います。

また、塩分制限や運動療法など、生活習慣の改善に向けた具体的なアドバイスを提供します。服薬管理の重要性についても説明し、確実な服薬継続を支援します。

糖尿病の管理支援

糖尿病患者さんには、血糖値の自己管理能力の向上を目指した指導を実施します。食事療法については、管理栄養士と連携しながら、個々の生活スタイルに合わせた具体的な食事プランを提案します。

また、運動療法の導入や継続をサポートし、日常生活における活動量の増加を促します。

脂質異常症への介入

脂質異常症の改善には、食事内容の見直しが特に重要となります。適切な脂質摂取量や食品の選び方について、実践的なアドバイスを提供します。また、運動習慣の確立に向けたサポートも行い、継続的な生活習慣の改善を支援します。

患者教育ツールと指導技法

効果的な教材の活用

患者さんの理解を促進するため、視覚的な教材を積極的に活用します。食事量の目安を示すフードモデルや、運動強度を説明するための資料など、具体的なイメージを伝えやすいツールを用意します。また、スマートフォンアプリなどのデジタルツールの活用も推進します。

個別指導の実践手法

個別指導では、患者さんの生活背景や価値観を十分に理解した上で、実現可能な目標設定を行います。指導時には、傾聴と共感を基本姿勢とし、患者さんの自己効力感を高めていく関わりを心がけます。

グループ指導の運営

同じ疾患を持つ患者さん同士の交流を通じた学びの場として、グループ指導を実施します。参加者同士の経験共有や情報交換を促進し、モチベーションの維持向上を図ります。

モチベーション維持の方法

目標設定とフィードバック

患者さんと共に具体的な行動目標を設定し、定期的な振り返りを行います。達成できた項目を積極的に評価し、新たな課題への取り組みを支援します。また、未達成の項目については、原因分析と対策の検討を一緒に行います。

継続支援の工夫

定期的な面談や電話での確認など、きめ細かなフォローアップを実施します。特に、行動変容の初期段階では、より頻回な支援を行い、新しい習慣の定着を促します。

評価とフォローアップ

指導効果の測定

血圧値や血糖値などの客観的データに加え、生活習慣の改善状況や自己管理の実践度など、多角的な評価を行います。評価結果は患者さんにフィードバックし、さらなる改善への動機づけとします。

長期的な支援計画

生活習慣の改善は長期的な取り組みが必要となります。定期的な評価と支援計画の見直しを行いながら、継続的な関わりを維持します。また、他職種との連携を強化し、包括的な支援体制を構築します。

成功事例に学ぶ予防医療の展開

予防医療の強化に成功した診療所の具体的な取り組みから、実践的なヒントを学んでいきましょう。このセクションでは、E診療所とF診療所の事例を詳しく解説し、それぞれの成功要因を分析します。

E診療所の予防医療改革

デジタル化による業務効率の向上

E診療所では、予約管理システムのオンライン化を中心とした改革を実施しました。従来の電話予約中心の運用から、ウェブサイトやスマートフォンアプリを活用した予約システムへの移行により、予約業務の効率が大幅に向上しました。

特に、健康診断の予約については、受診者が希望の日時を24時間いつでも選択できる仕組みを導入したことで、予約率が前年比30%増加しています。

検査結果管理の効率化

検査結果のデジタル管理システムを導入し、過去の結果との比較や傾向分析が容易になりました。患者さんへの結果説明時には、タブレット端末を活用して経年変化をグラフで示すなど、視覚的にわかりやすい説明を実現しています。

この取り組みにより、患者さんの健康管理への意識が高まり、定期的な受診につながっています。

保健指導プログラムの体系化

生活習慣病予防のための保健指導プログラムを体系化し、段階的な指導体制を確立しました。初回面談での目標設定から、3か月後、6か月後のフォローアップまで、明確な指導計画に基づいて支援を実施しています。

特に、管理栄養士との連携を強化し、具体的な食事指導と運動指導を組み合わせた包括的なアプローチを実現しています。

F診療所の健診強化事例

企業健診の受け入れ体制強化

F診療所では、地域の中小企業をターゲットとした健診事業の拡大に成功しました。企業ごとの要望に柔軟に対応できる体制を整備し、土曜日の健診実施や、出張健診サービスの提供など、企業のニーズに応じたサービスを展開しています。

この結果、契約企業数が2年間で3倍に増加し、安定的な収益基盤を確立しています。

特定健診との効果的な連携

特定健診の実施医療機関として、地域の医療保険者との連携を強化しました。特に、受診率向上のための受診勧奨や、未受診者への働きかけを積極的に行い、地域全体の健康管理に貢献しています。

また、特定保健指導についても、専門スタッフを配置して充実した支援体制を構築しています。

きめ細かなフォローアップ体制

健診後のフォローアップ体制を充実させ、要精密検査となった受診者への確実な受診勧奨を実施しています。看護師による電話連絡や文書での案内など、複数のアプローチを組み合わせることで、精密検査の受診率が90%を超える成果を上げています。

また、精密検査の結果についても確実に把握し、必要に応じて継続的な支援を提供しています。

予防接種事業の効率化

予防接種の管理システムを導入し、接種スケジュールの管理や、接種履歴の一元管理を実現しました。特に、インフルエンザワクチンの接種時期には、予約システムを活用した効率的な運営を行い、待ち時間の短縮と接種数の増加を実現しています。

おしえてカンゴさん!よくある質問と回答

予防医療の現場で実際に寄せられる質問とその回答をQ&A形式でご紹介します。現場で活用できる具体的なアドバイスを、経験豊富な看護師の視点からお届けします。

予防医療プログラムの実践について

Q1: 効果的な予防医療メニューの構築方法は?

予防医療メニューの構築には、まず地域の健康課題を正確に把握することが重要です。人口構成や疾病傾向のデータを分析し、年齢層別のニーズに応じたプログラムを設計していきます。

また、定期的な評価と見直しを行い、継続的な改善を図ることで、より効果的なプログラムを実現できます。

Q2: 患者さんの生活指導で気をつけることは?

生活指導では、患者さんの生活背景や価値観を十分に理解することが大切です。無理な目標設定は避け、まずは実現可能な小さな目標から始めることをお勧めします。

定期的な面談を通じて信頼関係を築きながら、段階的に生活改善を進めていくことで、持続的な行動変容を促すことができます。

Q3: 予防接種の接種率を上げるコツは?

予防接種の接種率向上には、効率的な予約システムの導入と丁寧な説明が重要です。特に、予防接種の必要性や安全性について、エビデンスに基づいた説明を行うことで、患者さんの理解と協力を得やすくなります。また、リマインダーシステムの活用も効果的です。

健診・検診の実施について

Q4: 健康診断の受診率を向上させるには?

健康診断の受診率向上には、受診者の利便性を考慮した実施体制の整備が重要です。土曜健診の実施や、予約システムの効率化により、受診しやすい環境を整えることができます。また、健診結果の見やすい提示と、丁寧なフォローアップも受診継続につながります。

Q5: 精密検査者のフォロー方法は?

精密検査となった方へのフォローは、複数の手段を組み合わせて実施することをお勧めします。電話連絡や文書での案内に加え、必要に応じて個別面談を行うことで、確実な受診につなげることができます。また、精密検査結果の把握と記録も重要です。

生活習慣病対策について

Q6: 効果的な保健指導の進め方は?

保健指導では、患者さんの生活習慣を詳細に把握し、改善可能な点を一緒に見つけていくアプローチが効果的です。特に、食事記録や運動記録などの客観的なデータを活用することで、具体的な改善策を提案することができます。

また、定期的な評価とフィードバックも重要です。

Q7: 継続的な支援を実現するコツは?

継続的な支援を実現するには、患者さんとの信頼関係構築が不可欠です。定期的な面談や電話でのフォローを通じて、小さな変化も見逃さず、適切な励ましと支援を提供することが大切です。また、他職種との連携を図り、包括的なサポート体制を構築することも重要です。

まとめ

予防医療の強化は、地域住民の健康維持と診療所の経営改善の両面で重要な取り組みとなります。

本記事で解説した健康診断の充実化、生活習慣病対策、予防接種の推進など、具体的な施策を各診療所の実情に合わせて導入することで、効果的な予防医療サービスを実現できます。

特に、デジタル技術の活用や多職種連携の推進など、新しい取り組みにも目を向けていくことが大切です。

より詳しい予防医療の実践例や、看護師のキャリアアップに関する情報は、【はたらく看護師さん】の会員専用コンテンツでご覧いただけます。最新の医療トレンドやキャリア支援情報も随時更新中です。この機会にぜひ会員登録をご検討ください。

▼関連コンテンツはこちら ・予防医療に関する最新事例集 ・診療所看護師のキャリアアップガイド ・実践で使える患者指導テクニック