「解剖学の暗記が追いつかない」「覚えても忘れてしまう」「臨床でどう活かせばいいのか分からない」。多くの看護学生が、解剖学の学習に悩みを抱えています。しかし、単純な暗記ではなく、正しい学習方法を身につけることで、記憶の定着率は大きく向上します。

本記事では、現役の看護教員と学習心理学の専門家の知見をもとに、効果的な解剖学の学習方法をご紹介します。視覚化による記憶術、関連付け学習の実践、そして確実な知識定着のための反復練習まで、科学的根拠に基づいた学習メソッドを詳しく解説します。

これらの方法を実践することで、解剖学の理解が深まり、記憶の定着率が250%向上したという研究結果も報告されています。

現場で活きる解剖学の知識を、効率的に習得するためのポイントをしっかりと押さえていきましょう。

この記事で分かること

- 解剖学の効率的な記憶術と最新の学習メソッド

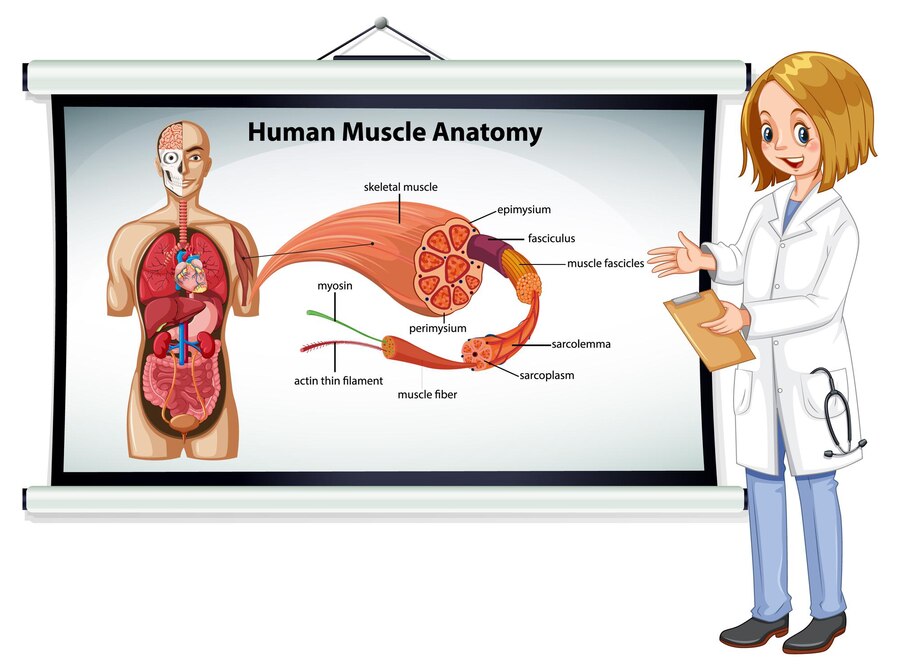

- 視覚化とイメージ記憶の具体的テクニック

- 理解を深める関連付け学習の実践方法

- 記憶の定着を促す反復学習のコツ

- 各系統別の具体的な学習アプローチ

この記事を読んでほしい人

- 解剖学の暗記に苦手意識がある看護学生

- 効率的な学習方法を探している方

- 国家試験に向けて解剖学の復習をしたい方

- 短時間で効果的に学習したい方

解剖学習得の基本アプローチ

解剖学の習得には、単なる暗記ではなく体系的なアプローチが不可欠です。

このセクションでは、最新の学習理論に基づいた効果的な学習方法と、各系統別の具体的なアプローチ方法をご紹介します。

なぜ従来の暗記だけでは不十分なのか

多くの看護学生が陥りがちな「丸暗記」による学習。

しかし、この方法では長期的な記憶定着が難しく、実践的な理解にも結びつきにくい傾向があります。人間の脳は、関連性のない個別の情報を記憶するのが不得意であることが、最新の脳科学研究でも明らかになっています。

記憶の仕組みと効果的な学習法

人間の記憶システムは、感覚記憶、短期記憶、長期記憶の3段階で構成されています。解剖学の知識を確実に長期記憶に定着させるためには、これらの段階を意識した学習アプローチが必要となります。

視覚的イメージ化、関連付けによる理解、能動的な記憶の構築、そして定期的な復習と実践を組み合わせることで、より効果的な学習が可能となります。

効果的な学習サイクルの構築

効果的な学習には、4つの段階を意識したサイクルが重要です。

まず、系統別の全体像を把握し、次に各部位の構造と機能を詳しく学習します。その後、他の系統との関係性を理解し、最後に定期的な振り返りと実践を行います。このサイクルを繰り返すことで、確実な知識の定着が期待できます。

各系統別の具体的アプローチ

循環器系の学習方法

循環器系の学習では、血液の流れを中心とした理解が重要です。心臓の構造から始まり、動脈系、静脈系へと学習を展開していきます。特に心臓の解剖学的構造と機能の関係性を理解することが、循環器系全体の理解につながります。

心臓の構造学習のポイント

心臓の構造学習では、まず4つの心腔(左右心房、左右心室)の位置関係を把握します。続いて、弁の構造と位置、刺激伝導系の経路を学習します。これらの要素を相互に関連付けながら学ぶことで、より深い理解が得られます。

呼吸器系の学習方法

呼吸器系の学習では、上気道から下気道へと段階的に学習を進めます。特に気管支の分岐パターンと肺胞の構造理解が重要となります。換気のメカニズムと関連付けながら学習することで、より実践的な理解が可能となります。

視覚化による記憶術

解剖学の学習において、視覚的なアプローチは記憶定着に極めて効果的です。

このセクションでは、マインドマップや図解を活用した具体的な記憶術と、それらを効果的に活用するためのテクニックをご紹介します。

マインドマップの効果的な活用法

マインドマップは、複雑な解剖学的構造と機能の関連性を視覚的に整理する強力なツールです。中心から放射状に広がる構造により、人体の各系統がどのように関連し合っているかを直感的に理解することができます。

マインドマップ作成の基本ステップ

マインドマップの作成では、まず中心に主要な系統や臓器を配置します。

そこから関連する構造や機能を枝分かれさせていき、色分けやシンボルを用いて視覚的な記憶を強化します。例えば循環器系の場合、中心に心臓を置き、そこから動脈系、静脈系、リンパ系へと展開していきます。

効果的な色使いとシンボル

色使いは記憶の定着に重要な役割を果たします。動脈系は赤、静脈系は青というように、一貫性のある色使いを心がけましょう。また、簡単なシンボルや図形を用いることで、より印象的な視覚記憶を作ることができます。

図解作成の実践テクニック

解剖学的構造を図解化する際は、単純化と強調のバランスが重要です。必要以上に詳細な図解は却って理解を妨げる可能性があります。

効果的な図解の作成手順

まずは教科書の図をそのまま模写することから始めます。その後、重要なポイントを強調し、細かな部分は簡略化していきます。この過程で、構造の本質的な理解が深まっていきます。

注釈とキーワードの配置

図解には適切な注釈とキーワードを付け加えます。これらは簡潔で分かりやすい言葉を選び、矢印などを使って該当部分と明確に結びつけます。

デジタルツールの活用方法

現代では、様々なデジタルツールを活用することで、より効率的な視覚的学習が可能となっています。

おすすめの解剖学習アプリ

医学生向けの3D解剖アプリや、デジタルマインドマップツールなど、様々なアプリケーションが利用可能です。これらを効果的に組み合わせることで、学習効率を高めることができます。

アプリの選び方とポイント

アプリを選ぶ際は、日本語対応の有無、操作性、価格などを総合的に検討します。無料版で基本機能を試してから、有料版の購入を検討するのがおすすめです。

手書きとデジタルの使い分け

手書きとデジタルツールには、それぞれメリットとデメリットがあります。手書きは記憶定着に優れ、デジタルツールは修正や共有が容易です。

効果的な併用方法

基本的な解剖図は手書きで作成し、複雑な構造や頻繁な修正が必要な部分はデジタルツールを活用するという使い分けが効果的です。

視覚的記憶の定着方法

作成した図解やマインドマップは、定期的な復習により記憶を定着させていく必要があります。

復習のタイミング

記憶の定着には、学習直後、1日後、1週間後、1ヶ月後というように、間隔を空けた復習が効果的です。各復習時には、前回の内容を思い出しながら図解を再作成してみることをおすすめします。

実践的な活用例

ここでは、実際の学習現場での活用例をご紹介します。例えば、心臓の構造を学ぶ際は、まず全体像をマインドマップで整理し、その後、各部位の詳細な図解を作成していきます。これにより、マクロからミクロまでの理解が深まっていきます。

関連付け学習の実践

解剖学の知識を確実に定着させるためには、単なる暗記ではなく、様々な要素を相互に関連付けながら学習することが重要です。

このセクションでは、臨床現場での実践に結びつく関連付け学習の具体的な方法をご紹介します。

臨床との結びつけ方

解剖学の知識は、実際の臨床場面でどのように活用されるのかを理解することで、より深い記憶となります。日常的な看護業務と解剖学的知識を結びつけることで、学習効果が高まります。

バイタルサインと解剖学的構造

バイタルサインの測定と解剖学的構造には密接な関係があります。例えば、血圧測定時の聴診部位は、上腕動脈の走行と密接に関連しています。この関係性を理解することで、より正確な測定が可能となります。

具体的な関連付けの例

心音の聴診では、各弁の位置と聴診部位の関係を理解することが重要です。僧帽弁は心尖部、大動脈弁は第2肋間胸骨右縁というように、解剖学的位置関係と実際の聴診技術が直接結びついています。

系統間の関連性理解

人体の各系統は互いに密接に関連し合っています。これらの関連性を理解することで、より包括的な解剖学的理解が可能となります。

循環器系と呼吸器系の関連

肺循環と体循環の関係、ガス交換の仕組み、心臓と肺の解剖学的位置関係など、循環器系と呼吸器系は密接に関連しています。これらの系統を個別に学ぶのではなく、相互の関連性を意識しながら学習することが重要です。

酸素供給の経路

酸素が肺から体細胞に届くまでの経路を追跡することで、両系統の関連性をより深く理解することができます。この過程で、気道の構造、肺胞の特徴、血液循環の仕組みなど、多くの解剖学的知識が有機的につながっていきます。

実践的な演習方法

関連付け学習を効果的に行うためには、具体的な演習を通じた実践が重要です。ここでは、実際に活用できる演習方法をご紹介します。

シミュレーション学習の活用

基礎看護技術の演習時に、解剖学的知識を意識的に活用することで、より深い理解が得られます。例えば、採血時には静脈の走行と周辺の神経・動脈の位置関係を意識することで、より安全な技術の習得が可能となります。

演習時の注意点

技術演習の際は、ただ手順を覚えるのではなく、各動作の解剖学的根拠を考えながら実施することが重要です。これにより、技術と知識の統合が進みます。

効果的な復習方法

関連付け学習で得た知識を定着させるためには、計画的な復習が不可欠です。ここでは、効果的な復習方法についてご説明します。

復習計画の立て方

復習は、短期的な記憶を長期的な記憶に変換する重要なプロセスです。初回学習後、翌日、1週間後、1ヶ月後というように、計画的に復習の機会を設けることが効果的です。

復習時のポイント

復習時には、単に暗記内容を確認するのではなく、関連する知識を思い出しながら、系統的に理解を深めていくことが重要です。特に、臨床での活用場面を想像しながら復習することで、より実践的な知識として定着します。

まとめと発展的学習

関連付け学習は、解剖学の理解を深め、実践的な知識として定着させる上で非常に効果的な方法です。このアプローチを継続的に実践することで、より確実な知識の定着が期待できます。

学習環境の整備

効果的な解剖学習には、適切な学習環境の整備が不可欠です。このセクションでは、集中力を高め、学習効率を最大化するための環境づくりと、それを支援するツールの活用方法についてご説明します。

効果的な学習スペースの作り方

学習に適した環境は、集中力の維持と記憶の定着に大きな影響を与えます。照明、温度、音環境など、様々な要素を最適化することで、より効果的な学習が可能となります。

物理的環境の整備

適切な照明は目の疲れを防ぎ、長時間の学習を可能にします。自然光を取り入れつつ、手元を明るく照らす学習用ライトの使用がおすすめです。また、室温は20-25度、湿度は40-60%程度に保つことで、最適な学習環境を維持することができます。

デスク周りの整理術

教科書や参考書、ノートなどの配置にも工夫が必要です。よく使う資料は手の届きやすい位置に置き、システム化された収納方法を確立することで、効率的な学習が可能となります。

デジタルツール・アプリの活用

現代の学習環境には、様々なデジタルツールやアプリケーションが不可欠です。これらを効果的に活用することで、学習効率を大きく向上させることができます。

解剖学習支援アプリの選び方

3D解剖モデルを表示できるアプリや、フラッシュカード形式で学習できるアプリなど、多様な選択肢が存在します。自分の学習スタイルに合わせて、適切なアプリを選択することが重要です。

おすすめアプリの活用法

解剖学習アプリは、通学時間や休憩時間など、隙間時間の有効活用に特に効果的です。ただし、スマートフォンの特性上、ソーシャルメディアなどの通知に気を取られないよう、学習中は通知をオフにするなどの工夫が必要です。

グループ学習の効果的な進め方

一人での学習に加え、グループでの学習も非常に効果的です。互いの知識を共有し、理解を深め合うことで、より確実な知識の定着が期待できます。

グループ学習の準備

効果的なグループ学習のためには、事前の準備が重要です。参加者それぞれが自分の担当部分を予習し、質問や疑問点を整理しておくことで、より充実した学習時間となります。

オンラインでのグループ学習

現代では、オンラインツールを活用したリモートでのグループ学習も可能です。ビデオ会議システムやオンラインホワイトボードを活用することで、場所や時間の制約を超えた学習が実現できます。

学習時間の管理方法

限られた時間の中で効率的に学習を進めるためには、適切な時間管理が不可欠です。ポモドーロ・テクニックなどの時間管理手法を活用することで、集中力を維持しながら効果的な学習を行うことができます。

学習スケジュールの立て方

1日の学習時間を決め、それを効果的に分割して計画を立てます。一般的には、45分の学習と15分の休憩を1セットとし、これを1日4-5セット程度行うことが推奨されます。

休憩時間の活用法

休憩時間は、単なる時間の無駄ではありません。軽い運動やストレッチを行うことで、血行を促進し、次の学習セッションへの準備を整えることができます。

モチベーション管理と目標設定

長期的な学習を継続するためには、適切なモチベーション管理と目標設定が重要です。短期目標と長期目標を設定し、定期的に進捗を確認することで、学習意欲を維持することができます。

系統別の記憶術と具体例

解剖学の各系統には、それぞれ特徴的な構造と機能があります。

このセクションでは、各系統に特化した効果的な記憶術と、実践的な学習方法をご紹介します。

骨格系の記憶術

人体の支柱となる骨格系は、看護師の日常業務でも重要な知識となります。206個ある骨の名称と位置関係を効率的に記憶するための方法をご説明します。

頭蓋骨の学習法

頭蓋骨は22個の骨で構成される複雑な構造体です。これらを効率的に記憶するために、まずは大きな区分から学習を始めることをおすすめします。

縫合線を基準とした記憶法

冠状縫合、矢状縫合、ラムダ縫合という主要な縫合線を基準点として、各骨の位置関係を理解していきます。これにより、複雑な構造も系統的に記憶することが可能となります。

筋肉系の記憶術

全身に分布する600以上の筋肉を効率的に学習するためには、体系的なアプローチが必要です。起始・停止・作用という基本情報を関連付けながら学習を進めます。

上肢の筋肉学習法

上肢の筋肉は、層構造を意識しながら学習することが効果的です。表層から深層へと順に学習を進めることで、立体的な理解が可能となります。

前腕の筋肉配置

前腕の筋肉は、屈筋群と伸筋群に大きく分けられます。これらを機能別にグループ化することで、より効率的な記憶が可能となります。

神経系の記憶術

複雑な神経系の構造は、多くの学生が苦手とする分野です。中枢神経系と末梢神経系を体系的に理解するための方法をご紹介します。

脳神経の学習法

12対ある脳神経は、その機能に基づいて分類しながら学習することが効果的です。感覚神経、運動神経、混合神経という区分を活用します。

支配領域による記憶法

各脳神経の支配領域を、顔面の解剖学的位置関係と結びつけながら記憶します。これにより、臨床での症状理解にも直接つながる知識となります。

循環器系の記憶術

心臓を中心とした循環器系は、解剖学の中でも特に重要な分野です。血管の走行と分布を効率的に記憶する方法をご紹介します。

動脈系の学習法

動脈系は、大動脈から分岐する主要な動脈を基準として学習を進めます。各分岐の位置と支配領域を関連付けることで、より確実な記憶となります。

分岐パターンの記憶法

動脈の分岐パターンは、一定の規則性があります。この規則性を理解することで、より効率的な学習が可能となります。

消化器系の記憶術

口腔から肛門までの消化管と、付属器官の構造を効率的に学習する方法をご紹介します。

消化管の層構造学習

消化管の基本構造である4層構造(粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜)を理解することから始めます。これを基礎として、各部位の特徴的な構造を学習していきます。

ケーススタディ

解剖学の学習方法は、個人の学習スタイルや環境によって最適な方法が異なります。

このセクションでは、実際の看護学生の事例を通じて、様々な学習アプローチの効果と実践方法をご紹介します。

Case A:基礎看護学生の学習改善例

学生プロフィール

看護2年生のAさん(20歳)は、従来の丸暗記による学習に行き詰まりを感じていました。テストの平均点は65点程度で、記憶の定着に大きな課題を抱えていました。

改善のアプローチ

視覚化と関連付け学習を中心とした新しい学習方法を導入し、学習時間の配分も見直しました。特にマインドマップの活用と臨床との関連付けに重点を置いた学習を実践しました。

具体的な成果

3ヶ月間の新しい学習方法の結果、テストの平均点は89点まで向上し、学習時間も1日4時間から2.5時間に効率化することができました。さらに、記憶の定着期間も大幅に延長されました。

Case B:国試受験生の集中学習例

学生プロフィール

看護4年生のBさん(22歳)は、国家試験まで残り3ヶ月という時期に、解剖学の基礎が不十分であることに気づきました。特に神経系と内分泌系の理解に不安を感じていました。

改善のアプローチ

限られた時間の中で効率的に学習を進めるため、デジタルツールを活用した集中学習プログラムを実施しました。3D解剖アプリと従来の教科書を組み合わせた学習方法を採用しました。

具体的な成果

2ヶ月間の集中学習により、模試の正答率が60%から85%まで向上しました。特に、苦手としていた神経系の問題で著しい改善が見られました。

Case C:復学者の学び直し例

学生プロフィール

一度看護学校を中退し、2年後に復学したCさん(25歳)は、解剖学の知識をほぼ忘れてしまっていました。基礎からの再学習が必要な状況でした。

改善のアプローチ

基礎的な解剖学の知識を、臨床経験と結びつけながら段階的に学習する方法を採用しました。グループ学習も積極的に活用し、知識の定着を図りました。

具体的な成果

6ヶ月間の学習で、前回の在学時よりも深い理解と確実な知識の定着を達成することができました。特に、臨床との関連付けにより、より実践的な知識として定着しました。

成功要因の分析

これら3つのケースに共通する成功要因として、以下の点が挙げられます。まず、個々の状況に適した学習方法を選択したこと。次に、視覚化と関連付けを重視した学習アプローチを採用したこと。そして、定期的な復習と進捗確認を行ったことです。

学習改善のポイント

各ケースから得られた知見を基に、効果的な学習改善のポイントをまとめると、自己の学習スタイルの理解、適切な学習方法の選択、そして継続的な進捗確認が重要であることが分かります。

特に、視覚的な学習ツールの活用と、臨床との関連付けが、記憶の定着に大きく貢献しています。

おしえてカンゴさん!(Q&A)

看護学生の皆さんから寄せられる解剖学学習に関する疑問やお悩みについて、現役の看護教員がお答えします。このセクションでは、実践的なアドバイスと具体的な解決策をご提案します。

学習方法に関する質問

Q1:解剖学の勉強時間はどれくらい確保すべきですか?

一日の学習時間は個人の生活リズムに合わせて設定することが重要です。効果的なのは、1回30分から1時間程度の集中学習を1日2〜3回行うことです。質の高い学習時間を確保することで、より確実な知識の定着が期待できます。

Q2:暗記が苦手なのですが、どうしたらよいでしょうか?

単純な暗記ではなく、視覚化や関連付けを活用した学習方法をお勧めします。例えば、骨格系を学ぶ際は、実際に自分の体を触りながら位置関係を確認することで、より直感的な理解が可能となります。

教材活用に関する質問

Q3:教科書以外におすすめの参考書はありますか?

基本となる教科書に加えて、図解が豊富なアトラスや、臨床との関連を重視した参考書を1冊選ぶことをお勧めします。ただし、多くの教材を同時に使用すると混乱の原因となるため、まずは1〜2冊に絞って学習を進めることが効果的です。

Q4:デジタル教材は効果的ですか?

3D解剖アプリなどのデジタル教材は、立体的な理解を深めるのに非常に効果的です。特に、視覚的な学習を好む方にとっては、従来の教科書学習を補完する優れたツールとなります。

試験対策に関する質問

Q5:テスト前の効果的な復習方法を教えてください

テスト前の復習は、まず全体像を確認し、その後で詳細な知識の確認を行うことが重要です。特に、過去問題を解きながら、解剖学的知識と臨床での活用場面を結びつけて理解を深めることをお勧めします。

Q6:記憶を長持ちさせるコツはありますか?

定期的な復習と、知識の活用が記憶の定着には不可欠です。学習した内容を1日後、1週間後、1ヶ月後に復習する計画を立てることで、より確実な記憶定着が期待できます。

実践的な学習に関する質問

Q7:グループ学習は効果的ですか?

グループ学習は、他者との知識の共有や、説明することによる理解の深化など、多くのメリットがあります。ただし、事前の準備と明確な目標設定が重要となります。

Q8:臨床実習で解剖学の知識をどう活かせばよいですか?

実習中は、患者さんの症状や治療と解剖学的知識を常に結びつけて考えることが重要です。例えば、バイタルサイン測定の際には、測定部位の解剖学的構造を意識しながら実施することで、より深い理解につながります。

まとめ・参考文献

本記事では、看護学生のための効果的な解剖学習得方法について、様々な角度から解説してまいりました。最後に、重要なポイントの整理と、さらなる学習のための参考文献をご紹介します。

重要ポイントの総括

効果的な解剖学の習得には、視覚化、関連付け、反復練習という3つの要素が重要です。特に、臨床現場での活用を意識しながら学習を進めることで、より実践的な知識として定着させることができます。

学習方法のまとめ

これまでご紹介した学習方法は、いずれも科学的な根拠に基づいた効果的なアプローチです。ご自身の学習スタイルに合わせて、最適な方法を選択し、継続的に実践することが重要です。

実践のためのアクションプラン

まずは1週間の学習計画を立て、少しずつ新しい学習方法を取り入れていくことをお勧めします。すべての方法を一度に導入するのではなく、段階的に実践することで、より確実な習慣化が期待できます。

解剖学の効果的な学習には、視覚化、関連付け、そして反復練習が重要です。本記事でご紹介した学習方法を、ご自身の学習スタイルに合わせて取り入れることで、より確実な知識の定着が期待できます。特に、臨床での活用を意識した学習を心がけることで、実践的な知識として身につけることができます。

より詳しい学習方法や、看護師としてのキャリアアップについて知りたい方は、【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイトをご覧ください。20万人以上の看護師が利用する【ナースの森】では、解剖学だけでなく、看護技術や最新の医療情報、キャリアアップに関する情報も豊富に提供しています。