介護老人保健施設(老健)における栄養ケア体制の構築は、入所者様の健康維持と生活の質向上に直結する重要な課題です。

本記事では、効果的な栄養管理体制の整備から多職種連携の推進まで、実践的なノウハウをご紹介します。

2025年の制度改正も踏まえた最新の運営ガイドとしてお役立てください。

この記事で分かること

- 老健施設における効果的な栄養ケア体制の構築方法と具体的な評価指標

- 給食運営の効率化と質の向上に向けた実践的な取り組み手法

- 多職種連携による栄養ケアマネジメントの具体的な実践方法

- 個別対応の充実に向けた具体的なアプローチと評価の進め方

- 2025年制度改正を見据えた対応ポイントと実践事例

この記事を読んでほしい人

- 老健施設で栄養管理に携わる施設長の方々

- 管理栄養士として実務経験を積みたい方

- 給食運営の効率化を目指す運営責任者の方

- 多職種連携の強化に取り組む医療・介護従事者の方

- 施設全体の運営改善を進める経営層の方

はじめに

昨今の介護老人保健施設を取り巻く環境は、高齢化の進展や人材不足、制度改正への対応など、様々な課題に直面しています。

特に栄養ケア体制の構築においては、入所者様一人ひとりの状態に応じた適切な栄養管理が求められる一方で、限られた人員や資源の中での効率的な運営が必要とされています。

このような状況下で質の高い栄養ケアを実現するためには、科学的な根拠に基づいた栄養管理と、それを支える組織体制の確立が不可欠です。また、管理栄養士を中心とした多職種連携の推進や、ICTを活用した業務効率化など、新しい取り組みも重要性を増しています。

さらに2025年に向けては、地域包括ケアシステムの深化や介護報酬改定への対応も視野に入れる必要があります。栄養ケア体制の整備は、これらの変化に柔軟に対応しながら、継続的な改善を進めていくことが求められています。

本記事では、これらの課題に対する具体的な解決策を、実践事例を交えながら詳しく解説します。現場で直面する様々な課題に対して、すぐに活用できる知見や手法を提供することで、より良い栄養ケア体制の構築をサポートします。

栄養管理体制の整備

効果的な栄養ケアを実現するためには、適切な体制づくりが不可欠です。本セクションでは、基本的な体制構築から人材育成、評価指標の設定まで、具体的な方法をご紹介します。

基本的な体制づくり

組織的な栄養管理を実現するためには、明確な体制と標準化されたプロセスが重要です。

責任体制の明確化

管理栄養士を中心とした栄養管理部門の設置が必要です。部門の責任者には、栄養管理全般の統括役として、十分な権限と責任を付与します。具体的な職務内容として、栄養ケア計画の策定、給食管理業務の監督、他部門との連携推進などが含まれます。

業務プロセスの標準化

栄養管理における各業務プロセスを明確に定義し、標準化することで、安定したサービス提供が可能となります。栄養スクリーニング、アセスメント、ケア計画立案、モニタリングなど、各段階での実施手順を具体的に文書化します。

人材育成とスキル向上

質の高い栄養ケアを持続的に提供するためには、計画的な人材育成が欠かせません。

教育研修体制の構築

定期的な内部研修や外部セミナーへの参加を通じて、職員の専門知識とスキルの向上を図ります。特に新人教育においては、マニュアルやチェックリストを活用した体系的な指導を行います。

キャリアパスの整備

職員のモチベーション維持と専門性向上のため、明確なキャリアパスを設定します。資格取得支援制度の導入や、専門的な研修受講機会の提供なども効果的です。

評価指標と改善サイクル

栄養管理体制の有効性を継続的に高めていくため、適切な評価と改善の仕組みが必要です。

評価指標の設定

サービスの質を客観的に評価するため、具体的な指標を設定します。入所者様の栄養状態の改善率、食事摂取量、満足度調査の結果など、多角的な評価を実施します。

PDCAサイクルの運用

定期的な評価結果に基づき、改善策を検討し実行します。評価結果は職員間で共有し、次期の計画立案に活用します。このサイクルを継続的に回すことで、サービスの質的向上を図ります。

モニタリング体制の確立

日々の業務における課題や改善点を早期に発見するため、効果的なモニタリング体制を整備します。定期的なカンファレンスやレポーティングシステムの活用により、問題の早期発見と対応を可能にします。

給食運営の効率化

給食運営の効率化は、質の高い栄養ケアを持続的に提供するための重要な要素です。本セクションでは、運営システムの最適化からコスト管理、衛生管理体制まで、実践的な効率化手法をご紹介します。

運営システムの最適化

施設における給食運営を効率化するためには、適切なシステムづくりが不可欠です。

作業工程の見直し

給食提供における作業工程を細かく分析し、ムダな動きや重複作業を削減します。作業動線の改善や機器の適切な配置により、効率的な調理作業が実現できます。また、作業工程表やタイムスケジュールの見直しにより、人員配置の最適化も図ることができます。

発注・在庫管理の効率化

食材の発注から在庫管理まで、一貫したシステムを構築します。適切な在庫量の設定や、発注のタイミング管理により、食材ロスを最小限に抑えることができます。また、ICTツールの活用により、正確かつ効率的な在庫管理が可能となります。

コスト管理と品質向上

効率的な運営とサービス品質の向上を両立させることが重要です。

原価管理の徹底

食材費や人件費などのコスト要素を詳細に分析し、適切な管理を行います。季節性を考慮した献立作成や、適切な発注量の設定により、コストの最適化を図ります。また、取引先との価格交渉や、複数施設での共同購入なども効果的な方策となります。

品質管理システムの確立

食事の品質を維持・向上させるため、具体的な基準と評価方法を設定します。調理工程における温度管理や、出来上がりの品質チェックなど、各段階での確認体制を整備します。また、定期的な検食会や嗜好調査により、継続的な改善を進めます。

衛生管理体制

安全な給食提供のための衛生管理体制の構築は最重要課題です。

衛生管理マニュアルの整備

HACCPの考え方に基づいた衛生管理マニュアルを作成し、実践します。食材の受け入れから提供までの各工程における衛生管理のポイントを明確化し、具体的な手順を定めます。また、定期的な見直しにより、マニュアルの実効性を確保します。

衛生教育の実施

調理従事者への定期的な衛生教育を実施し、意識向上を図ります。手洗いの徹底や、適切な温度管理など、基本的な衛生管理の重要性について、具体的な事例を交えながら指導を行います。また、外部研修への参加も推進し、最新の衛生管理知識の習得を図ります。

モニタリング体制の強化

日常的な衛生管理状況を確認するため、効果的なチェック体制を整備します。温度や時間の記録、清掃状況の確認など、具体的なチェックポイントを設定し、記録を残します。また、定期的な細菌検査や施設点検により、衛生管理の有効性を確認します。

多職種連携の推進

質の高い栄養ケアを実現するためには、様々な職種が専門性を活かしながら協働することが不可欠です。本セクションでは、効果的な多職種連携の実現に向けた具体的な方策をご紹介します。

連携体制の構築

施設全体で効果的な連携を実現するためには、適切な体制づくりが重要です。

連携推進委員会の設置

多職種連携を組織的に推進するため、専門の委員会を設置します。管理栄養士、看護師、介護職員、リハビリ職員など、各職種の代表者が参加し、定期的な会議を通じて連携上の課題解決を図ります。また、具体的な連携方針や行動計画を策定し、施設全体で共有します。

役割分担の明確化

各職種の専門性を活かした効果的な連携を実現するため、具体的な役割分担を定めます。栄養ケアの各場面における職種ごとの役割と責任を明確にし、文書化します。また、定期的な見直しにより、よりスムーズな連携体制の構築を目指します。

情報共有の仕組み

効果的な多職種連携の基盤となる情報共有の仕組みづくりが重要です。

情報共有ツールの整備

職種間での円滑な情報共有を実現するため、適切なツールを導入します。電子カルテシステムや専用の情報共有アプリなど、ICTを活用した効率的な仕組みを構築します。また、申し送りノートや連絡帳など、従来の手法も効果的に組み合わせます。

記録様式の標準化

多職種間での情報共有をスムーズにするため、記録様式を標準化します。栄養状態や食事摂取状況、リハビリの進捗など、必要な情報項目を整理し、統一された様式を作成します。また、記入方法のガイドラインも整備し、記録の質を確保します。

カンファレンスの運営

多職種が一堂に会して情報共有や方針決定を行うカンファレンスは、連携の要となります。

カンファレンスの実施体制

効果的なカンファレンスを実現するため、具体的な実施体制を整備します。開催頻度や参加者、進行方法など、基本的なルールを定めます。また、緊急時の臨時カンファレンス開催基準なども明確にします。

効果的な運営方法

限られた時間で効率的にカンファレンスを進めるため、運営方法を工夫します。事前の資料準備や議題の明確化、タイムマネジメントの徹底など、具体的な工夫を取り入れます。また、ICTツールを活用したオンラインカンファレンスの実施も検討します。

フォローアップ体制

カンファレンスでの決定事項を確実に実践につなげるため、適切なフォローアップ体制を整備します。決定事項の記録と共有、実施状況の確認など、具体的な手順を定めます。また、次回カンファレンスでの振り返りにより、継続的な改善を図ります。

個別対応の充実

入所者様一人ひとりの状態や嗜好に応じた栄養ケアを実現するためには、きめ細かな個別対応が欠かせません。本セクションでは、効果的なアセスメントから個別ケア計画の立案、モニタリングまでの具体的な方法をご紹介します。

アセスメント手法

適切な個別対応を実現するためには、正確なアセスメントが基本となります。

包括的な状態評価

入所者様の身体状況や栄養状態を総合的に評価します。身体計測データや血液検査値などの客観的指標に加え、食事摂取状況や嚥下機能、認知機能なども含めた包括的な評価を実施します。また、生活習慣や食事の嗜好についても丁寧に聞き取りを行い、記録します。

評価ツールの活用

科学的な根拠に基づいたアセスメントを実現するため、標準化された評価ツールを活用します。MNA-SF(簡易栄養状態評価表)やSGAなどの評価スケールを用いることで、客観的な栄養評価が可能となります。

また、施設独自の評価シートを作成し、より詳細な状態把握を行います。

個別ケア計画

アセスメント結果に基づき、具体的な個別ケア計画を立案します。

目標設定の方法

入所者様の状態と意向を考慮した適切な目標設定を行います。短期目標と長期目標を明確に区別し、具体的な数値目標を含めた計画を立案します。また、本人や家族の希望も十分に考慮し、実現可能な目標設定を心がけます。

具体的な支援内容

目標達成に向けた具体的な支援内容を計画します。食事形態の調整や栄養補助食品の活用、食事環境の整備など、具体的な支援方法を明記します。また、他職種との連携が必要な支援内容についても、明確に計画に含めます。

モニタリング方法

個別ケアの効果を継続的に評価し、必要な改善を行うためのモニタリング体制を整備します。

日常的な観察

日々の食事摂取状況や体調変化を細かく観察し、記録します。食事量や水分摂取量の測定に加え、食欲や嚥下状態、体調の変化なども含めた総合的な観察を行います。また、観察結果を他職種と共有し、早期の対応につなげます。

定期評価の実施

定められた期間ごとに、計画の達成状況を評価します。体重の推移や栄養状態の変化、ADLの状況など、具体的な評価項目に基づいて進捗を確認します。また、評価結果を踏まえて、必要な計画の見直しを行います。

記録と分析

モニタリング結果を適切に記録し、傾向分析を行います。データの可視化やグラフ化により、状態の変化を分かりやすく把握します。また、分析結果を次期計画の立案に活用し、より効果的な支援につなげます。

2025年に向けた最新動向と対応

老健施設の栄養ケア体制は、社会環境の変化や制度改正に応じた進化が求められています。本セクションでは、2025年に向けた最新のトレンドと具体的な対応方法についてご紹介します。

制度改正への対応

2025年の制度改正に向けて、適切な準備と体制整備が必要です。

報酬改定への準備

介護報酬改定に対応した栄養ケア体制の見直しを行います。算定要件の確認や必要な書類の整備、職員体制の調整など、具体的な準備を進めます。また、新設される加算項目への対応も計画的に検討します。

基準の見直し

運営基準や人員配置基準の変更に応じた体制調整を行います。必要な資格要件や職員配置の見直し、業務分担の再検討など、具体的な対応を進めます。また、変更に伴う職員教育も計画的に実施します。

デジタル化による業務効率化

ICT活用による業務効率化と質の向上を図ります。

システム導入の進め方

栄養ケア業務のデジタル化を計画的に進めます。適切なシステムの選定から段階的な導入計画の策定、職員教育の実施まで、具体的な手順で進めていきます。また、データ移行や運用ルールの整備も確実に行います。

活用場面の拡大

デジタル技術の活用場面を広げていきます。栄養管理ソフトの活用はもちろん、タブレット端末による記録や情報共有、オンラインでの会議実施など、様々な場面でICTを活用します。

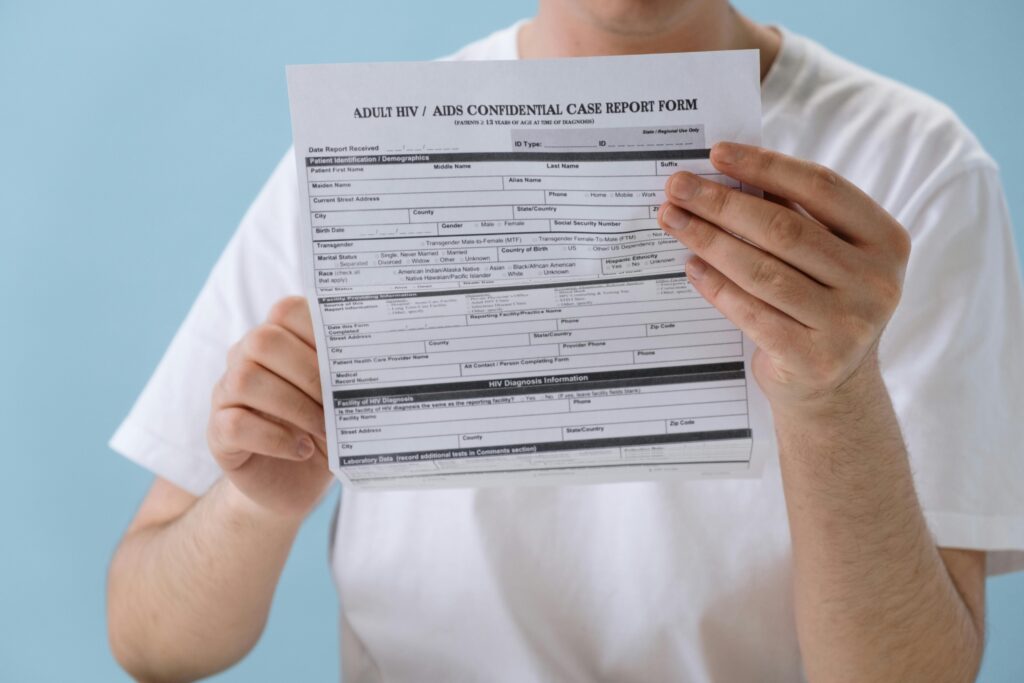

感染症対策と栄養管理

感染症対策を考慮した栄養管理体制の構築が重要です。

給食提供時の対策

感染予防に配慮した給食提供方法を確立します。配膳方法の工夫や食事環境の整備、使い捨て食器の活用など、具体的な対策を講じます。また、職員の感染予防教育も徹底して行います。

非常時対応の整備

感染症発生時の対応マニュアルを整備します。代替的な給食提供方法の確立や、必要物資の備蓄、職員体制の整備など、具体的な準備を進めます。また、定期的な訓練も実施します。

災害時の栄養管理体制

自然災害に備えた栄養管理体制の整備を行います。

備蓄計画の策定

計画的な備蓄食材の管理を行います。必要な食材や水の備蓄量の設定、保管場所の確保、定期的な入れ替えなど、具体的な管理方法を定めます。また、特別食への対応も考慮します。

非常時の給食体制

災害時における給食提供体制を整備します。調理設備が使用できない場合の代替手段の確保や、緊急時の献立の準備など、具体的な対応方法を定めます。また、他施設との協力体制も構築します。

ESG視点での給食運営

持続可能な給食運営に向けた取り組みを進めます。

環境負荷の低減

食品ロスの削減や省エネルギー化を推進します。発注量の適正化や在庫管理の徹底、調理機器の効率的な使用など、具体的な取り組みを実施します。また、リサイクルの推進も積極的に行います。

地域との連携強化

地域社会との協力関係を構築します。地元食材の活用や地域の生産者との連携、食育活動の実施など、具体的な取り組みを進めます。また、地域の他施設との協力体制も強化します。

実践事例から学ぶ栄養ケア体制の改善

効果的な栄養ケア体制の構築には、実践に基づいた知見が欠かせません。本セクションでは、実際の施設における取り組み事例を詳しくご紹介します。それぞれの施設が直面した課題と、その解決に向けた具体的なアプローチを解説します。

A施設の事例:ICTを活用した栄養管理体制の刷新

関東圏の大規模老健施設であるA施設では、業務効率化と栄養ケアの質向上を目指し、ICTを活用した体制改革に取り組みました。

導入前の課題

A施設では従来、紙ベースでの記録管理を行っていました。栄養ケア計画の作成や食事摂取量の記録、他職種との情報共有などに多くの時間を要し、きめ細かな個別対応が困難な状況でした。

また、データの集計や分析にも手間がかかり、効果的な改善策の立案が遅れがちでした。

具体的な取り組み内容

まず、栄養管理ソフトウェアの導入を決定し、段階的な移行計画を策定しました。導入に際しては、現場スタッフの意見を丁寧に聞き取り、使いやすいシステムを選定。並行して、タブレット端末での記録入力も開始し、リアルタイムでの情報共有を可能にしました。

さらに、他職種との連携強化を目的に、電子カルテシステムとの連携も実現しました。

実現した改善効果

システム導入から1年後、業務時間の大幅な削減に成功しました。具体的には、記録作業時間が約40%減少し、その時間を入所者様との直接的なコミュニケーションに充てることが可能となりました。

また、データの可視化により、栄養状態の変化や食事摂取状況の傾向を素早く把握できるようになり、より迅速な対応が可能となりました。

B施設の事例:多職種連携による個別ケアの強化

中部地方の中規模施設であるB施設では、多職種連携の強化により、個別ケアの質を大きく向上させることに成功しました。

連携強化のきっかけ

入所者様の高齢化や重度化が進む中、従来の職種別のアプローチでは十分な対応が難しくなっていました。特に、嚥下機能の低下や認知症の進行に伴う食事の問題に対して、より包括的なケアの必要性を感じていました。

実施した改革内容

まず、「栄養ケア連携推進チーム」を新設し、管理栄養士、看護師、介護職員、リハビリ職員が定期的に会議を開催する体制を整備しました。また、食事観察シートを改訂し、各職種の視点を統合した新しい評価方法を確立。

さらに、月1回の事例検討会を開始し、複雑なケースについても多角的な検討が可能となりました。

得られた成果

取り組み開始から半年後、経口摂取の維持率が15%向上し、食事に関する満足度調査でも評価が改善しました。

特に、嚥下機能の低下がみられる入所者様に対して、リハビリ職との連携による効果的な介入が可能となり、食事形態の調整や姿勢の工夫により、安全な経口摂取の継続を実現しました。

C施設の事例:災害時対応を含めた給食提供体制の整備

東日本大震災の経験を持つC施設では、災害時にも対応可能な給食提供体制の構築に取り組みました。

体制整備の背景

過去の災害経験から、通常の給食提供体制が機能しなくなった際の対応の重要性を痛感していました。特に、電気・ガス・水道などのライフラインが停止した場合の給食提供について、具体的な対策の必要性を認識していました。

実施した対策

まず、3日分の備蓄食材の見直しを行い、調理設備が使用できない場合でも提供可能なメニューを整備しました。また、近隣施設との協力協定を締結し、緊急時の相互支援体制を確立。さらに、職員の役割分担を明確化し、定期的な訓練も実施することにしました。

整備後の効果

実際の台風による停電時にも、計画に沿った対応が可能となり、入所者様への安定した食事提供を実現できました。また、定期的な訓練により職員の危機管理意識も向上し、日常的な備蓄管理も確実に行われるようになりました。

これらの事例は、それぞれの施設が直面した固有の課題に対して、創意工夫を重ねながら解決策を見出した取り組みです。皆様の施設でも、これらの事例を参考に、施設の状況に応じた改善策を検討していただければ幸いです。

看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

栄養ケア体制の構築や運営に関して、現場でよく寄せられる疑問にお答えします。実践的なアドバイスを交えながら、具体的な解決方法をご紹介します。

体制構築に関する質問

Q1:多職種連携を進める上で、最も重要なポイントは何でしょうか?

A1:カンゴです。多職種連携で最も重要なのは「定期的なコミュニケーションの場づくり」です。具体的には、週1回のカンファレンスを基本に、日々の申し送りでも必要な情報共有を行います。

また、各職種の専門性を尊重し、互いの意見を建設的に取り入れる姿勢も大切です。情報共有ツールの統一化も、効果的な連携につながります。

Q2:栄養ケア体制の評価指標として、どのようなものを設定すればよいでしょうか?

A2:カンゴです。評価指標は大きく「入所者様の状態に関する指標」と「業務プロセスに関する指標」の2つの視点で設定することをお勧めします。

前者では、栄養状態の改善率や食事摂取量、満足度などを、後者では計画書の作成率やカンファレンスの実施率などを設定します。これらの指標を定期的にモニタリングすることで、改善点が明確になります。

運営に関する質問

Q3:人手不足の中で、効率的な給食運営を実現するにはどうすればよいでしょうか?

A3:カンゴです。効率化のポイントは「業務の標準化」と「ICTの活用」です。まず、作業手順書を整備し、誰が担当しても一定の質を保てる体制を作ります。

また、発注や在庫管理にシステムを導入することで、業務負担を軽減できます。さらに、作業動線の見直しや機器の適切な配置も効率化に有効です。

Q4:個別対応の充実と業務効率化を両立させるコツを教えてください。

A4:カンゴです。ポイントは「システマティックな個別対応の仕組みづくり」です。まず、状態別の標準的なケアパターンを整備し、そこから個別の調整を加える方法を確立します。

また、ICTツールを活用して記録や情報共有の効率化を図り、その分の時間を直接的なケアに充てることができます。

最新動向への対応

Q5:2025年の制度改正に向けて、今から準備しておくべきことは何でしょうか?

A5:カンゴです。まず重要なのは「情報収集と体制整備の準備」です。具体的には、介護報酬改定の動向把握や、人員配置基準の変更への対応準備を進めます。また、ICT化や多職種連携の強化など、今後さらに重要性が増す取り組みも計画的に進めていくことをお勧めします。

これらの質問は、実際の現場でよく聞かれるものばかりです。皆様の施設でも同じような課題を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。ぜひ、これらの回答を参考に、施設の状況に合わせた対応を検討してみてください。

まとめ

老健施設における栄養ケア体制の構築は、多職種連携と個別対応の充実が鍵となります。本記事でご紹介した実践的なアプローチを参考に、施設の状況に合わせた体制づくりを進めていただければ幸いです。

2025年に向けて、さらなる変革が求められる中、効果的な栄養管理体制の確立は、入所者様の生活の質向上に大きく貢献するはずです。

より良い看護実践のために

本記事の内容についてさらに詳しく知りたい方や、実践でお悩みの方は、【はたらく看護師さん】の会員専用コンテンツもぜひご活用ください。施設での栄養管理実践例や、多職種連携の具体的なノウハウなど、より詳細な情報を提供しています。

また、看護師としてのキャリアアップに関する情報も満載です。特に管理職を目指す方向けに、組織マネジメントやリーダーシップに関する記事も充実しています。

▼さらに詳しい情報はこちら 【はたらく看護師さん】看護師のためのサイト・キャリア支援