医療のデジタルトランスフォーメーションが加速する中、遠隔診療補助加算の適切な運用は、医療機関における重要な経営課題となっています。

本記事では、施設基準の詳細から実践的な運用方法まで、実務に即した具体的な情報をご紹介します。

医療現場の第一線でご活躍の皆様に、確実な施設基準の取得と効率的な運用のためのノウハウをお届けします。

この記事で分かること

- 遠隔診療補助加算における施設基準の申請要件と具体的な準備事項

- 効果的な運用体制の構築方法と必要なリソースの詳細

- 確実な算定のための記録管理システムと評価方法の実践手順

- 複数の医療機関における具体的な運用事例と成功のポイント

- トラブル対応と継続的な改善のための具体的な方策

- 診療報酬改定に対応した最新の運用のポイント

この記事を読んでほしい人

- 医療機関の経営層と管理者の方々

- 施設基準の申請と運用を担当される実務者の方々

- 遠隔診療システムの導入を検討している医療機関のスタッフ

- 既存の遠隔診療体制の改善を目指している医療従事者

- 診療報酬改定に伴う体制の見直しを検討している方々

医療機関における遠隔診療の重要性は年々高まっており、2024年度の診療報酬改定でも注目される分野となっています。

本記事では、遠隔診療補助加算の算定に必要な施設基準の詳細から、実際の運用方法、さらには具体的な事例まで、実務に即した情報を体系的にまとめています。

特に、申請から運用までのプロセスを段階的に解説し、各段階で必要となる具体的な対応方法を示すことで、確実な施設基準の取得と効率的な運用の実現をサポートします。

遠隔診療補助加算の施設基準の基本要件

遠隔診療補助加算の算定には、具体的な設備要件、人員配置、運用体制など、複数の要件を満たす必要があります。このセクションでは、施設基準の申請に必要な基本要件について、実務に即した詳細な解説を行います。

設備・機器要件の詳細

必要な通信環境の整備

安定した遠隔診療サービスを提供するためには、十分な帯域幅を確保したインターネット回線が必要です。具体的には、HD画質での映像通信に対応可能な上り下り100Mbps以上の回線速度が推奨されます。

また、通信の安定性を確保するため、予備回線の確保も検討が必要です。バックアップ用の携帯回線やモバイルWi-Fiルーターなど、複数の通信手段を確保することで、システムの可用性を高めることができます。

診療用端末の要件

診療用端末には、医療用途に適した高解像度カメラとマイク、スピーカーが必要です。画質については最低でも720p以上、推奨は1080p以上の解像度が求められます。

また、患者の皮膚の状態や表情を正確に確認できるよう、色再現性の高いディスプレイを選定する必要があります。

遠隔診療専用ソフトウェアの選定

医療機関向けに開発された専用のビデオ会議システムを使用する必要があります。一般的なビデオ会議ツールでは、セキュリティ要件を満たすことができません。選定にあたっては、以下の機能が実装されているかを確認する必要があります。

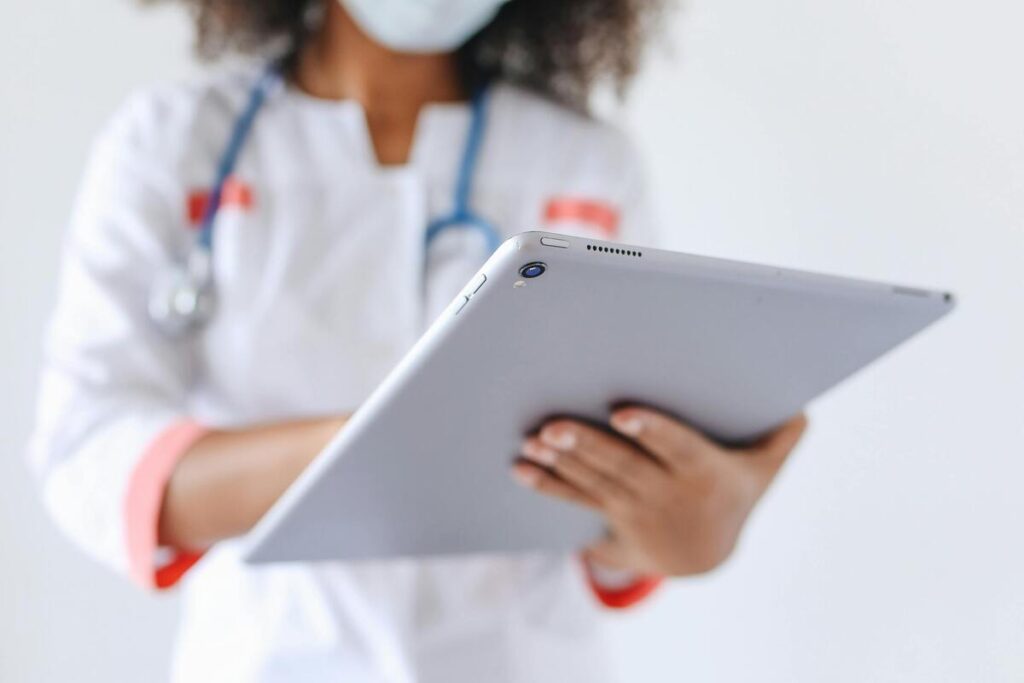

人員配置基準の詳細

医師の配置要件

遠隔診療を実施する医師は、原則として常勤医師である必要があります。また、遠隔診療の経験や研修実績も求められます。具体的には、遠隔診療に関する研修を受講していることが望ましく、定期的なスキルアップデートも必要となります。

看護師の配置要件

専従の看護師を1名以上配置する必要があります。この看護師は遠隔診療に関する十分な知識と経験を有している必要があり、患者対応や診療補助の役割を担います。また、緊急時の対応や患者教育なども重要な役割となります。

医療情報担当者の役割

医療情報システムの管理担当者を配置する必要があります。この担当者は、システムの保守管理やトラブル対応、セキュリティ管理などを担当します。外部委託も可能ですが、緊急時の対応が可能な体制を整える必要があります。

施設環境要件の具体的内容

診療室の環境整備

遠隔診療を行う診療室は、プライバシーが確保され、適切な照明と音響環境が整備されている必要があります。具体的には、外部からの視線や音声が遮断され、患者との会話が明確に聞き取れる環境が求められます。

待合スペースの設置

遠隔診療を受ける患者のための待合スペースを確保する必要があります。このスペースには、診療の準備や説明を行うための十分なスペースが必要です。また、患者のプライバシーに配慮した配置も重要となります。

算定要件の詳細解説

算定可能な診療内容

遠隔診療補助加算が算定可能な診療内容について、具体的な条件と範囲を理解する必要があります。特に、対面診療との組み合わせや、算定回数の制限などについて、正確な理解が求められます。

算定における注意事項

算定にあたっては、適切な診療記録の作成と保管が必要です。また、患者への説明と同意取得、定期的な評価なども重要な要件となります。これらの要件を満たさない場合、算定が認められない可能性があります。

施設基準の継続的な確認

施設基準の要件は、取得後も継続的に満たしている必要があります。定期的な自己点検と、必要に応じた改善措置の実施が求められます。

特に、人員配置や設備の維持管理については、継続的なモニタリングが重要です。医療機関の規模や診療科の特性に応じて、適切な管理体制を構築する必要があります。

運用体制の整備

施設基準を満たすハード面の整備に加えて、効果的な運用体制の構築が遠隔診療の成功には不可欠です。このセクションでは、具体的な運用体制の整備方法について、実践的な視点から解説します。

診療実施体制の構築

診療時間の設定と管理

遠隔診療の実施時間は、患者のニーズと医療機関の体制を考慮して適切に設定する必要があります。一般的な外来診療時間内での実施を基本としつつ、必要に応じて時間外対応の体制も整備することが推奨されます。

予約枠の設定においては、通常の対面診療よりも余裕を持たせ、システムトラブルや予期せぬ事態に対応できるようにします。

予約システムの運用方法

オンライン予約システムを導入する場合は、使いやすさと安全性の両立が重要です。患者情報の入力から予約確定までの流れを明確にし、確認メールや事前問診票の送付など、スムーズな診療準備を可能にする仕組みを整えます。

また、予約変更やキャンセルの手続きについても、明確なルールを設定する必要があります。

緊急時対応プロトコル

遠隔診療中の急変時や通信障害発生時の対応手順を明確化します。特に、患者の急変時には即座に救急搬送などの対応が取れるよう、搬送先医療機関との連携体制を事前に整備しておくことが重要です。

また、バックアップの通信手段や代替の診療方法についても、あらかじめ手順を定めておく必要があります。

情報セキュリティ対策の実装

データ暗号化と通信セキュリティ

患者情報の取り扱いには最新のセキュリティ対策が必要です。通信経路の暗号化はもちろん、データの保存時も適切な暗号化を実施します。

特に、医療情報システムのガイドラインに準拠したセキュリティレベルを確保することが重要です。定期的なセキュリティ監査を実施し、脆弱性の有無を確認することも必要です。

アクセス権限の管理

システムへのアクセス権限は、職種や役割に応じて適切に設定します。特に、患者情報へのアクセスは必要最小限の範囲に制限し、アクセスログの記録と定期的な確認を行います。また、職員の異動や退職時には速やかにアクセス権限を見直す体制を整えます。

バックアップ体制の整備

データのバックアップは定期的に実施し、バックアップデータの保管場所や保管期間についても明確なルールを設定します。特に、診療記録については法定保存期間を考慮した長期保管体制が必要です。また、システム復旧手順の定期的な確認と訓練も重要です。

スタッフ教育・研修体制

初期研修プログラムの実施

新たに遠隔診療に携わるスタッフには、システムの操作方法から患者対応まで、包括的な初期研修を実施します。特に、医療安全とプライバシー保護に関する内容は重点的に取り扱います。研修内容は定期的に見直し、最新の運用状況に合わせて更新することが重要です。

継続的なスキルアップ支援

定期的なフォローアップ研修を実施し、スタッフのスキル維持・向上を図ります。特に、システムのアップデートや運用手順の変更時には、すべてのスタッフに対して適切な研修を提供します。また、スタッフ間での情報共有や事例検討会なども有効です。

患者説明・同意取得プロセス

説明資料の準備と活用

遠隔診療の特徴や利点、注意点について、分かりやすい説明資料を準備します。特に、通信環境の要件や緊急時の対応方法については、具体的な説明が必要です。説明資料は定期的に見直し、患者からのフィードバックを反映して改善します。

同意取得の手順

患者からの同意取得は、文書による記録を残すことが重要です。同意書には遠隔診療の内容や制限事項、個人情報の取り扱いなどについて明記し、患者の理解を確認しながら説明を行います。また、同意の撤回手続きについても明確に説明する必要があります。

運用マニュアルの整備

標準操作手順書の作成

日常的な運用手順を詳細に記載したマニュアルを整備します。システムの起動から終了まで、また予約管理から診療記録の作成まで、すべての手順を明確に文書化します。

特に、トラブル発生時の対応手順については、具体的なフローチャートを用いて分かりやすく示すことが重要です。

定期的な見直しと更新

運用マニュアルは定期的に見直し、必要に応じて更新します。特に、システムのアップデートや運用手順の変更時には、速やかにマニュアルに反映する必要があります。

また、スタッフからのフィードバックを積極的に収集し、より使いやすいマニュアルへと改善を続けることが重要です。

記録管理と評価方法

遠隔診療補助加算の適切な運用には、確実な記録管理と定期的な評価が不可欠です。このセクションでは、具体的な記録管理の方法と、サービス品質を維持するための評価方法について解説します。

必要な記録項目の詳細

診療記録の基本要件

遠隔診療の記録には、通常の診療録に加えて特有の記載事項が必要となります。実施日時、診療時間、使用したシステムの状態、通信品質などの技術的な情報を含める必要があります。

また、画面上での観察所見や、患者の反応なども具体的に記載することが求められます。

診療実施記録の作成方法

診療実施記録は、医師、看護師それぞれの視点から作成します。医師は診療内容や処方内容、次回の診療計画などを記載し、看護師は患者の様子や対応状況、気づいた点などを記録します。

これらの記録は電子カルテシステムと連携させることで、効率的な管理が可能となります。

システム運用記録の管理

システムの稼働状況、メンテナンス履歴、トラブル対応記録などの技術的な記録も重要です。特に、通信障害やシステム障害が発生した場合は、その原因と対応策、再発防止策まで詳細に記録する必要があります。

これらの記録は、システムの改善や運用品質の向上に活用します。

記録フォーマットと記入例

標準フォーマットの設計

記録の標準フォーマットは、必要な情報が漏れなく記載できるよう設計します。患者基本情報、診療内容、技術的情報、評価項目などのセクションを明確に区分し、記入しやすい構成とすることが重要です。また、電子カルテシステムとの連携を考慮した設計も必要です。

記入手順の標準化

記録の記入手順を標準化し、スタッフ間で記載内容や記載方法にばらつきが生じないようにします。特に、主観的な評価項目については、評価基準を明確にし、できるだけ客観的な記載ができるよう工夫が必要です。

評価基準と改善プロセス

診療品質の評価基準

遠隔診療の品質を評価するための基準を設定します。通信品質、診療時間の適切性、患者満足度、医療安全の確保状況など、多角的な視点からの評価が必要です。これらの評価項目は定期的に見直し、必要に応じて更新します。

患者満足度調査の実施

定期的な患者満足度調査を実施し、サービスの改善に活用します。調査項目には、システムの使いやすさ、診療の満足度、スタッフの対応、改善要望などを含めます。調査結果は分析し、具体的な改善策の立案につなげます。

データ分析方法

統計データの収集と分析

診療実績や運用状況に関する統計データを収集し、定期的な分析を行います。診療件数、診療時間、キャンセル率、トラブル発生率などの基本的な指標に加え、診療科別や時間帯別の分析も重要です。これらのデータは、運用体制の改善や将来の計画策定に活用します。

改善策の立案と実施

分析結果に基づいて具体的な改善策を立案します。システムの改善、運用手順の見直し、スタッフ教育の強化など、必要な対策を計画的に実施します。改善策の効果は継続的にモニタリングし、必要に応じて修正を加えます。

記録の保管と管理

保管期間と方法

診療記録の保管については、法定保存期間を遵守する必要があります。電子データの保管には、適切なバックアップ体制と、セキュリティ対策を講じることが重要です。また、記録の検索や参照が容易な管理システムを構築することで、業務効率の向上を図ります。

アクセス管理とセキュリティ

記録へのアクセス権限は、職種や役割に応じて適切に設定します。特に、患者の個人情報を含む記録については、厳格なアクセス管理が必要です。また、アクセスログの記録と定期的な確認を行い、不正アクセスの防止に努めます。

実践的な運用例

遠隔診療補助加算の運用方法は、医療機関の規模や特性によって異なります。このセクションでは、実際の医療機関における導入事例を紹介し、成功要因と課題解決方法について解説します。

大規模病院の事例

A総合病院の導入事例

病床数500床を超える大規模病院であるA総合病院では、2023年から遠隔診療補助加算の算定を開始しました。初期の課題として、複数の診療科での運用調整や、既存の電子カルテシステムとの連携などがありました。

特に予約管理と記録作成の効率化が大きな課題となっていました。

運用改善のプロセス

システム導入当初は、予約枠の設定や診療記録の作成に時間がかかっていましたが、電子カルテシステムとの連携強化により、業務効率が大幅に改善されました。

具体的には、予約システムと電子カルテの連動により、患者情報の自動連携が実現し、スタッフの作業負担が軽減されました。

中規模病院の事例

B病院における実践例

200床規模のB病院では、内科と整形外科を中心に遠隔診療を展開しています。導入時の主な課題は、限られた人員での運用体制の構築でした。特に、専従看護師の確保と教育が重要な課題となっていました。

効率的な運用体制の確立

看護師の効率的な配置と業務分担の最適化により、限られた人員での運用を実現しました。具体的には、予約状況に応じて柔軟にスタッフを配置し、緊急時のバックアップ体制も整備しました。また、定期的な研修により、スタッフ全体のスキル向上を図っています。

診療所の事例

Cクリニックの運用方法

無床診療所であるCクリニックでは、かかりつけ患者を中心に遠隔診療を提供しています。小規模医療機関ならではの課題として、システム投資の費用対効果や、運用の効率化が重要なポイントとなっていました。

効果的な導入方法

クラウドベースのシステムを採用することで、初期投資を抑制しながら必要な機能を確保しました。また、患者への丁寧な説明と教育により、スムーズな遠隔診療の実施が可能となっています。

特に、高齢者患者への対応では、家族の協力を得ながら、きめ細かなサポートを提供しています。

成功要因と失敗要因の分析

共通する成功要因

複数の導入事例から、成功につながる共通の要因が明らかになっています。まず、明確な運用方針と目標設定が重要です。

また、スタッフ教育への投資と、患者への丁寧な説明も成功の鍵となっています。さらに、継続的な改善活動により、運用品質の向上を図ることが重要です。

要注意の失敗要因

一方で、注意すべき失敗要因も存在します。システム選定時の要件定義が不十分な場合や、スタッフ教育が不足している場合には、期待した効果が得られない可能性があります。また、患者への説明が不十分な場合、トラブルの原因となることがあります。

改善事例の共有

運用効率化の実例

各医療機関での改善事例は、他の施設にとって貴重な参考情報となります。予約管理の効率化、記録作成の標準化、患者対応の改善など、具体的な取り組みとその成果を共有することで、全体的な運用品質の向上につながっています。

継続的な改善活動

定期的な運用状況の評価と改善活動が重要です。特に、患者からのフィードバックや、スタッフの意見を積極的に収集し、運用方法の改善に活かすことが推奨されます。また、他の医療機関との情報交換も、改善のヒントとなることが多いです。

トラブルシューティング

遠隔診療の実施において、様々なトラブルが発生する可能性があります。このセクションでは、よくある技術的問題や運用上の課題、そしてそれらへの具体的な対応方法について解説します。

技術的問題と解決方法

通信トラブルへの対応

通信が不安定になった場合の対応として、まず代替の通信手段を確保しておくことが重要です。モバイルルーターやバックアップ回線への切り替えなど、具体的な手順をマニュアル化しておく必要があります。

また、通信状態のモニタリングを常時行い、問題の早期発見と対応が可能な体制を整えます。

システム障害への対処

システムが正常に動作しない場合の対応手順を明確にしておきます。特に、診療中のシステム障害に備えて、電話診療への切り替えなど、代替手段をあらかじめ準備しておくことが重要です。また、システムベンダーとの連絡体制も整備しておく必要があります。

運用上の課題と対応策

予約管理のトラブル

予約時間の重複や、患者の接続トラブルによる診療開始の遅延などが発生した場合の対応手順を定めておきます。

特に、予約枠の調整や、患者への連絡方法について、具体的なルールを設定しておくことが重要です。また、予備の診療枠を設けることで、柔軟な対応が可能となります。

記録管理の問題

診療記録の作成や保存に関するトラブルへの対応も重要です。システム障害時の記録方法や、バックアップデータの復旧手順について、具体的な対応方法を定めておく必要があります。また、定期的なバックアップの確認も忘れずに行います。

患者対応での注意点

コミュニケーション上の課題

遠隔診療特有のコミュニケーション上の課題に対する対応方法を整理しておきます。音声が聞き取りにくい場合や、画像が不鮮明な場合の対処方法、また高齢者など機器の操作に不慣れな患者への支援方法について、具体的な手順を準備しておくことが重要です。

緊急時の対応手順

患者の容態が急変した場合など、緊急時の対応手順を明確にしておきます。特に、救急搬送が必要な場合の連絡体制や、近隣医療機関との連携体制について、具体的な手順を定めておく必要があります。また、定期的な訓練も重要です。

改善策の実施と評価

継続的な改善活動

発生したトラブルは、その原因と対応策を記録し、再発防止に向けた改善活動につなげます。特に、同様のトラブルが複数回発生している場合は、根本的な原因分析と対策の検討が必要です。また、改善策の効果についても定期的に評価を行います。

スタッフ教育の強化

トラブル対応の経験を、スタッフ教育に活かすことも重要です。具体的な事例を基にした研修を実施し、スタッフ全体の対応力向上を図ります。また、新しいトラブル事例が発生した場合は、速やかに情報共有を行い、対応手順の更新につなげます。

おしえてカンゴさん!よくある質問

遠隔診療補助加算の運用に関して、現場で多く寄せられる疑問や質問について、具体的な回答とともに解説します。このQ&Aセクションでは、実務に即した質問を中心に、分かりやすい解説を心がけています。

施設基準に関する質問

施設基準の申請について

Q:施設基準の申請から承認までどのくらいの期間がかかりますか?

A:通常、申請から承認までは2〜3ヶ月程度を要します。ただし、事前の準備状況や地域によって変動する可能性があります。スムーズな申請のためには、必要書類の事前確認と、運用体制の整備を十分に行っておくことが重要です。

特に、専従看護師の確保や研修実績の証明などには時間がかかる場合があるため、余裕を持った準備が推奨されます。

人員配置要件について

Q:専従の看護師は他の業務と兼務できますか?

A:原則として、遠隔診療に関する業務に専従する必要があります。ただし、遠隔診療の実施時間帯が限定されている場合は、その時間帯での専従となります。それ以外の時間帯における他業務への従事は可能です。

具体的な勤務時間の配分については、事前に地域の厚生局に確認することをお勧めします。

運用に関する質問

システムトラブルへの対応

Q:通信障害が発生した場合、どのように対応すべきですか?

A:通信障害発生時には、あらかじめ定めた手順に従って対応します。まず、バックアップの通信手段への切り替えを試みます。それでも改善しない場合は、電話診療への切り替えや予約の振り替えなど、状況に応じた代替措置を講じます。

また、患者への速やかな連絡と説明も重要です。このような事態に備えて、具体的な対応手順をマニュアル化しておくことをお勧めします。

診療記録に関する質問

記録の保管期間

Q:遠隔診療の記録はどのくらいの期間保管する必要がありますか?

A:医療機関が保存すべき診療録の保存期間と同様に、5年間の保管が必要です。ただし、研究目的での使用や、長期的な経過観察が必要な場合は、より長期の保管を検討することをお勧めします。

電子データとしての保管が基本となりますが、適切なバックアップ体制を整備することが重要です。

算定要件に関する質問

算定回数の制限

Q:遠隔診療補助加算の算定回数に制限はありますか?

A:同一月内での算定回数に関する特別な制限はありませんが、適切な診療計画に基づいて実施することが重要です。

また、対面診療との適切な組み合わせを考慮する必要があります。不適切な頻回算定とならないよう、医学的必要性に基づいた診療計画の立案が求められます。

患者対応に関する質問

高齢者への対応

Q:高齢者への遠隔診療を実施する際の注意点を教えてください。

A:高齢者への遠隔診療では、機器操作のサポートと丁寧な説明が特に重要です。必要に応じて、家族やケアマネージャーの協力を得ることも有効です。

また、初回は対面での説明と機器操作の練習時間を設けることをお勧めします。通信機器の設定や操作方法については、分かりやすい説明資料を用意しておくことも効果的です。

チェックリストとツール

遠隔診療補助加算の運用を効率的に進めるため、実務で活用できる各種チェックリストとツールをご紹介します。これらのツールを活用することで、確実な運用管理と質の向上を図ることができます。

施設基準確認シート

申請前チェック項目

施設基準の申請前に、必要な設備や人員配置が整っているかを確認するためのチェックシートです。設備要件、人員要件、運用体制などの項目について、漏れなく確認することができます。

また、必要な書類や証明書類の準備状況も併せて確認できるように構成されています。

運用マニュアルテンプレート

基本運用手順書

日常的な運用手順を標準化するためのテンプレートです。診療の準備から実施、記録作成までの一連の流れを時系列で整理し、各段階での注意点や確認事項を明確にしています。また、トラブル発生時の対応手順についても、具体的な手順を示しています。

評価シートサンプル

運用状況評価表

定期的な運用状況の評価に使用する評価シートです。診療実績、患者満足度、システム稼働状況など、多角的な視点から運用状況を評価できるように設計されています。評価結果に基づいて、具体的な改善策を検討することができます。

まとめ

遠隔診療補助加算の運用には、適切な体制整備と継続的な改善が不可欠です。本記事で解説した施設基準の要件と具体的な運用方法を参考に、各医療機関の状況に合わせた効果的な運用体制を構築してください。

特に重要なのは、スタッフ教育の充実と、患者への丁寧な説明です。これらの取り組みを通じて、質の高い遠隔診療サービスの提供が可能となります。

もっと知りたい方へ

医療現場で活躍する看護師の皆様に、より詳しい情報や実践的なノウハウをお届けしています。【はたらく看護師さん】では、最新の医療制度や運用事例、キャリアアップに関する情報を随時更新中です。

▼詳しくは【はたらく看護師さん】をチェック