看護学生にとって、看護技術の習得は避けて通れない重要な課題です。基本的な手技の確実な習得から、複雑な技術の応用まで、確かな技術力を身につけることは、将来の看護師としての自信にもつながります。

本記事では、効率的な練習計画の立て方から、実践的な上達のポイント、さらには先輩看護師が実践している効果的な練習法まで、技術習得のための具体的なアプローチをご紹介します。

これまで多くの看護学生が成功を収めてきた方法を、実例を交えながら分かりやすく解説していきます。

この記事で紹介する方法を実践することで、従来の2倍のスピードでの技術習得も決して夢ではありません。基本から応用まで、段階的な習得プロセスをマスターしていきましょう。

この記事で分かること

- 効率的な看護技術の練習計画の立て方と実践方法

- 確実な技術習得のための具体的な手順とチェックポイント

- 練習の質を向上させるための実践的なアプローチ手法

- 自己評価と改善のための効果的な方法

- 先輩看護師が実践している効率的な練習テクニック

この記事を読んでほしい人

- 看護学校で技術練習に取り組む学生の皆さん

- 基本的な看護技術の習得を目指している方

- 効率的な練習方法を探している方

- 技術試験対策に取り組んでいる方

- 看護技術の質を向上させたい方

効果的な練習計画の立て方

看護技術の習得には体系的なアプローチが不可欠です。

ここでは、効率的な練習計画の立案から実践までの具体的な方法をご紹介します。適切な計画を立てることで、限られた時間内で最大限の効果を得ることができます。

目標設定の重要性

看護技術の練習において、明確な目標設定は成功への第一歩となります。短期的な目標と長期的な目標をバランスよく設定することで、着実な技術の向上が期待できます。

短期目標の設定方法

短期目標は1週間から1ヶ月程度の期間で設定します。例えば、バイタルサイン測定であれば、1週間で体温測定の手順を完璧に覚えることを目標とします。具体的な数値目標を設定することで、進捗の確認がしやすくなります。

長期目標の設定方法

長期目標は半年から1年程度の期間で設定します。臨地実習や就職後を見据えた技術レベルを具体的にイメージし、そこに向けての段階的な目標を立てていきます。

達成基準の明確化

各目標に対する達成基準を具体的に設定することが重要です。たとえば、清潔ケアであれば所要時間や手順の正確さなど、測定可能な指標を設定します。

タイムマネジメント戦略

限られた時間を最大限に活用するためには、効果的なタイムマネジメントが欠かせません。日々の練習時間を適切に配分することで、効率的な技術習得が可能となります。

練習時間の配分

1日の練習時間を適切に区切ることで、集中力を維持しながら効果的な練習が可能となります。基本動作の練習には全体の4割程度、応用技術の練習には3割程度、残りの時間を振り返りと改善に充てることをお勧めします。

効果的な休憩の取り方

45分の練習ごとに15分程度の休憩を取ることで、集中力を維持しながら練習を継続することができます。休憩時間には次の練習内容の確認や、これまでの振り返りを行うことで、より効果的な学習につながります。

進捗管理の方法

日々の練習内容と成果を記録することで、自身の成長を可視化することができます。練習日誌をつけることで、苦手な部分の把握や改善点の特定が容易になります。

教材・資料の準備

効果的な練習のためには、適切な教材や資料の準備が重要です。教科書やマニュアル、動画教材など、様々な学習リソースを活用することで、多角的な学習が可能となります。

基本教材の選定

看護技術の基本となる教科書やマニュアルを中心に、補助教材として動画教材や参考書を活用します。複数の教材を比較することで、より深い理解につながります。

デジタル教材の活用

オンライン学習プラットフォームや教育用アプリケーションなど、デジタル教材を効果的に活用することで、時間や場所を問わず学習を継続することができます。

オリジナル教材の作成

練習を重ねる中で、自身の理解度に合わせたオリジナルの手順書やチェックリストを作成することをお勧めします。これにより、個人に最適化された学習環境を整えることができます。

このように、効果的な練習計画を立てることで、看護技術の習得をより確実なものとすることができます。次のセクションでは、基本手順の確実な習得方法について詳しく解説していきます。

基本手順の確実な習得

看護技術の確実な習得には、基本手順の完全な理解と実践が不可欠です。

このセクションでは、チェックリストの活用方法から動画撮影による自己分析まで、基本手順を確実に身につけるための具体的な方法をご紹介します。

チェックリストの活用

看護技術の習得において、詳細なチェックリストの活用は非常に重要な役割を果たします。手順の抜け漏れを防ぎ、確実な技術の定着を促進します。

チェックリストの作成方法

チェックリストは必要物品の準備から後片付けまで、全ての工程を細分化して作成します。各手順の要点と注意点を明記し、時間配分の目安も含めることで、より実践的な練習が可能となります。

重要ポイントの明確化

各手順における重要なポイントを明確にし、特に注意が必要な箇所を強調して記載します。感染予防の観点や安全確認のタイミングなど、特に重要な要素については詳細な注釈を付けることをお勧めします。

評価基準の設定

各手順に対する具体的な評価基準を設定することで、客観的な自己評価が可能となります。時間配分、動作の正確性、患者への配慮など、多角的な視点での評価基準を設定します。

動画撮影による自己分析

自身の練習過程を動画撮影することで、客観的な視点での技術分析が可能となります。この方法は特に効果的な自己改善ツールとして活用できます。

撮影のポイント

動画撮影では、手技全体が見渡せる位置にカメラを設置することが重要です。可能であれば複数の角度から撮影することで、より詳細な分析が可能となります。手元の動きや姿勢、患者への声かけなど、様々な要素を確認することができます。

分析の進め方

撮影した動画は、まず全体の流れを確認し、その後細かい動作や時間配分を詳細にチェックします。特に気になる箇所は、スロー再生や一時停止を活用して丁寧に確認することをお勧めします。

改善点の特定

動画分析を通じて見つかった改善点は、具体的に記録していきます。動作の無駄や姿勢の崩れ、時間配分の偏りなど、様々な観点から改善点を洗い出します。

手順の文書化

基本手順を文書として残すことで、より確実な技術の定着が期待できます。手順書の作成は、理解度の確認にも役立ちます。

手順書の作成方法

手順書は、できるだけ具体的かつ分かりやすい表現を心がけます。イラストや図を活用することで、視覚的な理解も促進されます。また、実践時の注意点や理論的背景も併せて記載することで、より深い理解につながります。

継続的な更新

練習を重ねる中で気づいた新しいポイントや、指導者からのアドバイスなどを随時追記していきます。手順書は常に進化する生きた教材として活用することが大切です。

個別化の重要性

標準的な手順をベースとしながら、自身の特徴や癖を考慮した個別の注意点を追記します。これにより、より実践的で効果的な練習が可能となります。

このように、基本手順の確実な習得には、様々なツールと方法を組み合わせた体系的なアプローチが効果的です。次のセクションでは、練習の質を高めるための具体的なテクニックについてご紹介します。

練習の質を高めるテクニック

看護技術の習得において、単なる反復練習だけでなく、練習の質を高めることが極めて重要です。

このセクションでは、シミュレーション練習の効果的な活用方法と、適切なフィードバックの取り入れ方について詳しく解説します。

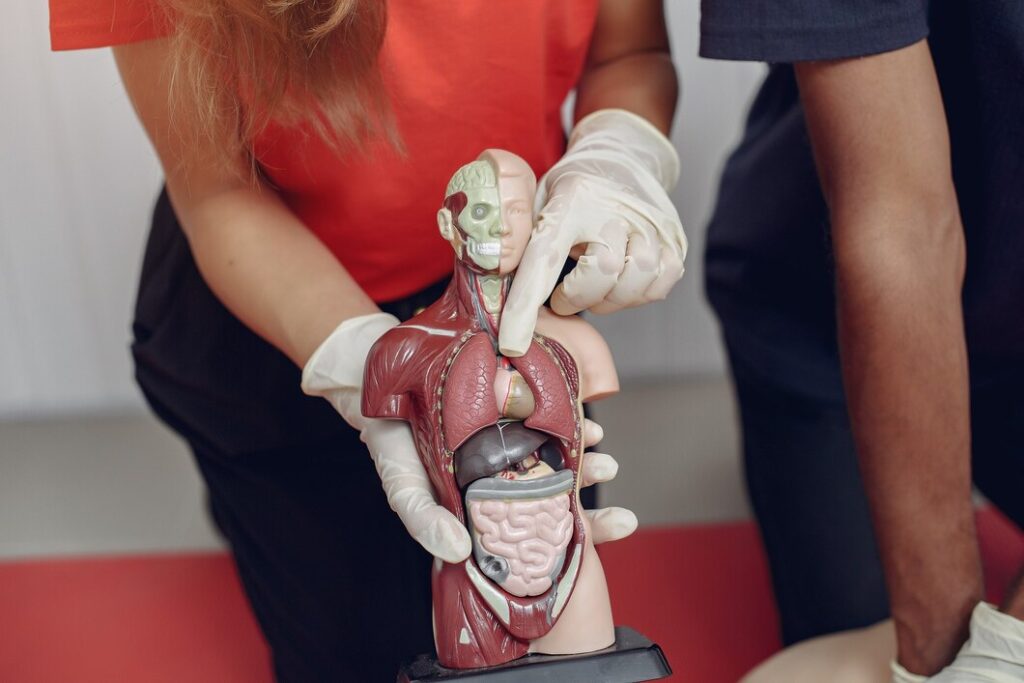

シミュレーション練習の活用

実際の臨床現場を想定したシミュレーション練習は、技術の実践力を大きく向上させます。様々な状況設定を取り入れることで、より実践的な技術を身につけることができます。

基本的なシミュレーション設定

シミュレーション練習では、まず基本的な患者設定から始めることが重要です。患者の年齢や状態、コミュニケーション能力などの基本情報を設定し、それに応じた対応を練習します。また、ベッドの高さ調節や必要物品の配置など、環境設定にも十分な注意を払います。

複雑な状況への対応

基本的な設定に慣れてきたら、徐々に複雑な状況を想定した練習を取り入れていきます。例えば、認知症のある患者様への対応や、急変時の対応など、より実践的な場面を設定します。これにより、実際の臨床現場で遭遇する可能性のある様々な状況に対する対応力を養うことができます。

シミュレーション実施の手順

まず、想定する場面の設定を明確にします。次に、必要な物品を準備し、環境を整えます。実施中は時間を計測し、患者役とのコミュニケーションも含めた総合的な練習を行います。終了後は必ず振り返りを行い、改善点を明確にしていきます。

フィードバックの重要性

適切なフィードバックは、技術向上の重要な要素となります。自己評価だけでなく、指導者や同級生からの客観的な評価を取り入れることで、より効果的な技術の向上が期待できます。

教員からのフィードバック活用

指導者からのフィードバックは、専門的な視点からの評価として非常に重要です。指導を受けた際は、具体的な改善点や助言を詳細に記録し、次回の練習に活かします。また、理解が不明確な点については、その場で質問し、確実に理解を深めていきます。

相互評価の実施方法

練習パートナーとの相互評価は、新たな気づきを得る貴重な機会となります。評価する側は具体的な改善点を指摘し、評価される側はその意見を謙虚に受け止めます。また、評価の際は必ずポジティブな点も含めて伝えることで、モチベーションの維持にもつながります。

自己評価の進め方

自己評価は練習の都度実施し、その日の課題や改善点を明確にします。評価シートを活用し、技術の正確性、時間配分、患者への配慮など、多角的な視点で評価を行います。また、定期的に過去の評価記録を見直すことで、自身の成長過程を確認することができます。

練習記録の活用

日々の練習内容と成果を詳細に記録することで、効果的な技術向上が可能となります。記録には専用のノートやデジタルツールを活用します。

記録方法の確立

練習日時、実施した技術、かかった時間、気づいた点など、必要な情報を漏れなく記録します。特に、うまくいかなかった点や、今後の課題については具体的に記載することが重要です。

定期的な振り返り

週単位、月単位で練習記録を見直し、技術の向上度合いを確認します。改善が見られない部分については、練習方法の見直しを検討します。

記録の活用方法

蓄積された記録は、試験対策や実習準備の際の重要な参考資料となります。また、同じ失敗を繰り返さないためのチェックリストとしても活用できます。

このように、質の高い練習を継続することで、より確実な技術の習得が可能となります。次のセクションでは、さらなる効率化のためのポイントについて解説していきます。

効率化のためのポイント

看護技術の習得をより効率的に進めるためには、練習方法の最適化が重要です。

このセクションでは、反復練習の効果的な方法とグループ練習の活用について、具体的な実践方法をご紹介します。

反復練習の効果的な方法

反復練習は技術習得の基本となりますが、ただ漫然と繰り返すだけでは効果が限定的です。ここでは、効果的な反復練習の具体的な方法をご説明します。

段階的な練習計画

基本動作の習得から始め、徐々に難度を上げていく段階的なアプローチが効果的です。例えば、バイタルサイン測定であれば、まず正確な測定位置の確認から始め、その後時間を意識した練習へと移行します。

各段階で完全な習得を目指すことで、確実な技術の定着が期待できます。

スモールステップの設定

大きな技術を小さな要素に分解し、それぞれを個別に練習することで、効率的な習得が可能となります。たとえば、採血技術であれば、駆血帯の装着、針の角度、血管の確認など、要素ごとに分けて練習を行います。

時間配分の最適化

練習時間は、一度に長時間行うのではなく、適切な間隔を設けることが重要です。一つの技術に対して30分程度の集中的な練習を行い、その後短い休憩を挟むことで、効率的な習得が可能となります。

グループ練習の活用

複数人での練習は、個人練習では得られない多くの学びの機会を提供します。効果的なグループ練習の方法について詳しく解説します。

効果的なグループ編成

技術レベルが近い学生同士でグループを組むことで、お互いの課題や改善点を共有しやすくなります。また、定期的にメンバーを入れ替えることで、多様な視点からの学びが得られます。

役割分担の工夫

患者役、看護師役、観察者役など、役割を明確に設定し、定期的に交代することで、多角的な視点での学習が可能となります。特に観察者の役割は、客観的な視点での評価や改善点の発見に効果的です。

フィードバックの方法

グループ練習後は必ず振り返りの時間を設け、気づいた点や改善点について意見を共有します。この際、批判的な意見だけでなく、良かった点も積極的に共有することで、建設的な学びの場となります。

時間管理の最適化

限られた練習時間を最大限に活用するための時間管理手法について解説します。

スケジュール管理

週間や月間の練習計画を立て、優先順位をつけて取り組むことが重要です。特に、苦手な技術には重点的に時間を配分し、効率的な克服を目指します。

集中力の維持

45分の練習と15分の休憩というサイクルを基本とし、集中力を維持しながら効果的な練習を継続します。休憩時間には次の練習の準備や、簡単な振り返りを行うことで、さらなる効率化が図れます。

モチベーション管理

長期的な練習を継続するためには、モチベーションの維持が不可欠です。

目標の可視化

短期目標と長期目標を明確に設定し、達成度を定期的に確認します。小さな成果を積み重ねることで、モチベーションの維持につながります。

成功体験の記録

うまくいった練習内容や、克服できた課題について具体的に記録します。これらの記録は、モチベーションが低下したときの参考資料として活用できます。

このように、効率的な練習方法を取り入れることで、より効果的な技術習得が可能となります。次のセクションでは、具体的な技術別の練習アプローチについて解説していきます。

技術別練習アプローチ

看護技術は種類によって必要な練習方法が異なります。

このセクションでは、主要な看護技術について、それぞれの特性に応じた効果的な練習方法を詳しく解説します。

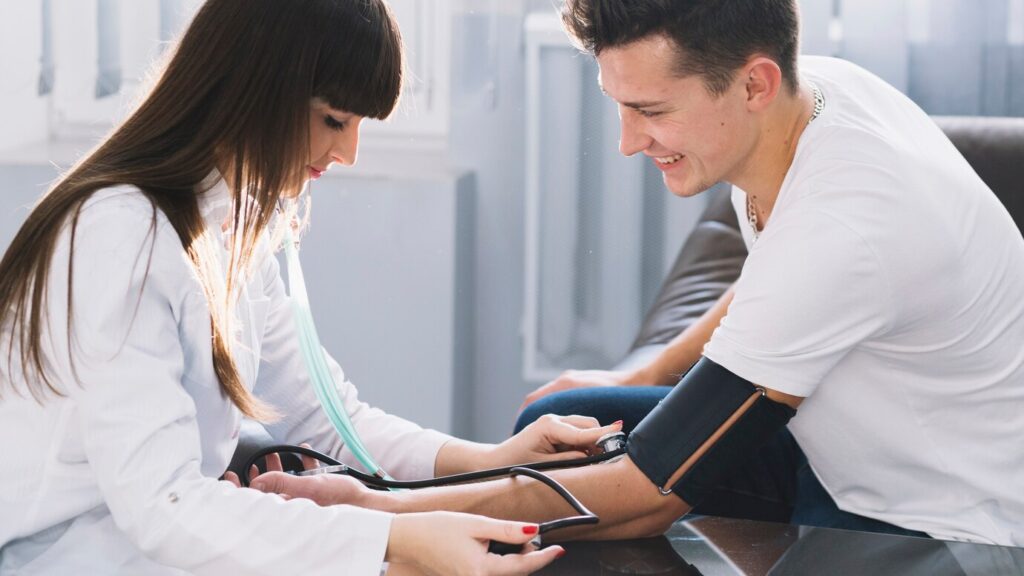

バイタルサイン測定

基本中の基本となるバイタルサイン測定は、看護師として最も頻繁に行う技術の一つです。正確性と迅速性の両立が求められます。

体温測定の練習方法

体温計の正しい取り扱いから始め、測定部位の選定、時間管理まで、段階的な練習を行います。特に電子体温計と水銀体温計では操作方法が異なるため、それぞれの特性を理解した上で練習を進めていきます。

血圧測定のコツ

聴診器の位置や圧迫の強さなど、細かな技術の習得が必要となります。最初は健康な方で練習し、徐々に異常値が想定される設定での練習に移行します。

脈拍・呼吸測定の要点

確実な測定のためには、正確な測定位置の把握と時間管理が重要です。特に呼吸測定では、患者に意識させないような自然な観察技術を身につけます。

無菌操作

感染予防の観点から極めて重要な無菌操作は、確実な手技の習得が求められます。

手順の確認と理解

無菌操作の基本原則を十分に理解した上で、具体的な手技の練習に入ります。特に、清潔区域の維持と汚染防止の意識を常に持ちながら練習を行います。

実践的なトレーニング

滅菌手袋の装着や滅菌物の取り扱いなど、基本的な操作から応用技術まで、段階的に練習を進めます。時間を計測しながらの練習も効果的です。

採血・注射

患者さんへの侵襲を伴う技術であり、特に慎重な練習が必要となります。

シミュレーターを用いた練習

採血や注射の練習では、専用のシミュレーターを活用します。血管の触知から針の刺入角度まで、細かな技術を確実に習得していきます。

準備から片付けまでの一連の流れ

必要物品の準備から感染性廃棄物の処理まで、一連の流れを通した練習が重要です。特に針刺し事故の防止に関する意識を常に持ちながら練習を行います。

清潔援助

患者さんの快適性と安全性を確保する清潔援助は、基本的な介助技術の習得が重要です。

清拭の練習方法

温度管理や拭き方の順序など、基本的な技術の習得から始めます。患者さんの状態に応じた援助方法の選択も重要なポイントです。

入浴介助の要点

安全性の確保を最優先に、効率的な介助方法を習得します。特に転倒予防の視点を常に意識しながら練習を進めます。

移乗・移動

患者さんと看護師双方の安全を確保する必要がある移乗・移動の技術です。

ボディメカニクスの理解と実践

自身の体の使い方を意識しながら、効率的な移乗・移動の技術を習得します。特に腰痛予防の観点から、正しい姿勢での実施が重要です。

患者の状態に応じた技術選択

患者さんの状態や残存機能に応じた適切な介助方法の選択ができるよう、様々なケースを想定した練習を行います。

このように、それぞれの看護技術には特有の注意点や練習方法があります。次のセクションでは、これらの技術を効果的に練習するための環境整備について解説していきます。

練習環境の整備

効果的な看護技術の習得には、適切な練習環境の整備が不可欠です。

このセクションでは、自宅での練習環境の作り方から、学内実習室の効果的な活用方法、さらにはオンライン学習ツールの活用まで、包括的に解説していきます。

自宅での練習環境作り

自宅での練習は、基本動作の反復や手順の確認に非常に効果的です。限られたスペースや設備でも工夫次第で充実した練習環境を整えることができます。

必要な物品の準備

基本的な練習物品は可能な限り自宅にも用意しておくことをお勧めします。体温計や血圧計などの基本的な測定器具から、タオルや清拭用品まで、日常的に使用する物品を揃えることで、いつでも練習可能な環境を整えることができます。

スペースの確保と活用

ベッドでの実践を想定する場合、通常のベッドでも工夫次第で実習用ベッドの代用となります。また、姿勢の確認用に全身が映る鏡を設置することで、自己チェックがしやすい環境を作ることができます。

記録環境の整備

練習の様子を撮影するためのスマートフォンスタンドや、練習記録を付けるための専用ノートなど、効果的な振り返りができる環境も重要です。

学内実習室の効果的活用

学内実習室は、本格的な機材や設備が整っている貴重な練習環境です。限られた使用時間を最大限に活用する方法を解説します。

予約システムの活用

多くの学校では実習室の予約システムが整備されています。空き時間を効果的に活用するため、計画的な予約を心がけます。特に試験前は混み合いやすいため、早めの予約が重要です。

設備の使用ルール

実習室の設備は共有物です。使用前の点検と使用後の原状復帰を徹底し、次の利用者が気持ちよく使用できるよう配慮します。消耗品の補充や不具合の報告など、適切な管理も重要です。

オンライン学習ツールの活用

デジタル技術の進歩により、オンラインでの学習機会が増えています。これらのツールを効果的に活用することで、学習効果を高めることができます。

動画教材の活用方法

オンライン上には多くの看護技術の解説動画が存在します。信頼できる機関が提供する教材を選択し、手順の確認や新しい技術の習得に活用します。

デジタル教材の選択

アプリケーションやウェブサービスを活用することで、いつでもどこでも学習することができます。特に、手順書や評価表のデジタル化は、効率的な練習の実現に役立ちます。

このように、適切な練習環境を整えることで、より効果的な技術習得が可能となります。次のセクションでは、技術練習におけるメンタル面のケアについて解説していきます。

メンタル面のケア

看護技術の習得過程では、技術面だけでなくメンタル面のケアも非常に重要です。

このセクションでは、プレッシャーへの対処法からモチベーション維持のコツ、さらには失敗を活かす方法まで、心理面のサポート方法について詳しく解説します。

プレッシャーへの対処法

技術習得における精神的なプレッシャーは避けられないものですが、適切な対処法を身につけることで、むしろ成長の機会として活用することができます。

リラックス法の習得

緊張や不安を感じたときのための具体的なリラックス法を身につけることが重要です。深呼吸や軽いストレッチなど、その場でできるリラックス法を実践することで、精神的な安定を保つことができます。

ポジティブシンキングの実践

失敗を恐れるのではなく、学びの機会として捉える思考法を身につけます。完璧を求めすぎず、一つ一つの小さな進歩を認識し、前向きな姿勢を維持することが大切です。

モチベーション維持のコツ

長期的な技術習得には、持続的なモチベーションの維持が欠かせません。効果的なモチベーション管理の方法について解説します。

目標設定の工夫

大きな目標を適切な大きさの小目標に分解し、達成感を積み重ねていく方法が効果的です。具体的な数値目標を設定することで、進捗状況が視覚化され、モチベーション維持につながります。

成功体験の記録

日々の練習で感じた手応えや、克服できた課題について具体的に記録します。これらの記録は、モチベーションが低下したときの重要な参考資料となります。

失敗を活かす方法

看護技術の習得過程での失敗は、むしろ重要な学びの機会として捉えることができます。失敗を建設的に活用する方法を解説します。

失敗分析の手法

失敗した際は、まず冷静に状況を分析します。何が原因で失敗したのか、どのような改善が必要かを具体的に検討することで、次回への具体的な改善策を見出すことができます。

改善計画の立案

分析結果をもとに、具体的な改善計画を立案します。この際、一度に多くの改善点に取り組むのではなく、優先順位をつけて段階的に取り組むことが重要です。

仲間との支え合い

技術習得の過程では、同じ目標を持つ仲間との交流が大きな支えとなります。

グループサポートの活用

学習グループを形成し、互いの悩みや成功体験を共有することで、精神的な支えとなります。また、技術面での情報交換も、新たな気づきにつながります。

メンター制度の活用

先輩看護師や指導者との定期的な面談を活用し、専門的なアドバイスを得ることも効果的です。経験者の体験談は、自身の状況を客観的に見つめ直す良い機会となります。

このように、メンタル面のケアを適切に行うことで、より効果的な技術習得が可能となります。次のセクションでは、具体的な成功事例について紹介していきます。

ケーススタディ:技術習得の成功例

実際の看護学生の技術習得プロセスを分析することで、効果的な練習方法のヒントを得ることができます。

このセクションでは、4つの異なるケースを通じて、具体的な成功事例とその要因を詳しく解説します。

Case A:基礎看護技術の習得

看護学生Aさん(2年生)の事例から、効率的な基礎技術の習得方法について学びます。

課題と目標設定

バイタルサイン測定の技術向上を目指していたAさんは、特に血圧測定の正確性に課題を感じていました。1ヶ月での技術向上を目標に、具体的な練習計画を立案しました。

実践内容と工夫

練習時間を朝と夕方の2回に分け、各30分間の集中的な反復練習を行いました。また、スマートフォンで動画撮影を行い、自身の測定姿勢や手技を客観的に確認する習慣をつけました。

Case B:複合的な技術の習得

3年生のBさんの事例から、複数の技術を組み合わせた練習方法の効果について検証します。

段階的アプローチ

清潔援助と移動介助を組み合わせた技術の習得に取り組んだBさんは、まず個別の技術を確実に習得してから、組み合わせた練習に移行しました。

成功のポイント

グループ練習を効果的に活用し、相互評価を通じて細かな改善点を発見することができました。また、練習記録を詳細につけることで、進捗の可視化にも成功しています。

Case C:時間管理の改善

就職を控えたCさんの事例から、効率的な時間管理の方法について学びます。

時間配分の最適化

限られた時間の中で多くの技術を習得する必要があったCさんは、技術別の優先順位を明確にし、集中的な練習時間を設定しました。

効果的な振り返り

各練習セッション後に5分間の振り返りを行い、改善点と達成点を明確にしました。この習慣により、効率的な技術向上を実現しています。

Case D:メンタル面の克服

実習を控えたDさんの事例から、精神的なプレッシャーへの対処法を学びます。

不安の克服方法

技術試験への不安が強かったDさんは、段階的な目標設定と、小さな成功体験の積み重ねにより、自信を構築していきました。

支援体制の活用

同級生とのグループ練習や、指導者との定期的な面談を通じて、精神的なサポートを得ながら技術向上を実現しました。

これらのケーススタディを通じて、効果的な技術習得には適切な計画立案、実践方法の工夫、そして精神面のケアが重要であることが分かります。次のセクションでは、よくある質問とその回答について解説していきます。

おしえてカンゴさん!〜技術練習Q&A〜

看護技術の練習に関して、多くの学生さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。実践的なアドバイスと共に、効果的な技術習得のヒントをご紹介します。

練習計画に関する質問

Q1:効果的な練習時間の配分について

1日の練習時間は45-60分のセッションを2-3回に分けて行うことをお勧めします。各セッションの間に15-20分の休憩を入れることで、集中力を維持しながら効果的な練習が可能です。特に、朝と夕方の2回に分けて練習することで、復習と定着の効果が高まります。

Q2:基本技術の習得期間について

基本的な看護技術の習得には、通常2-3週間の集中的な練習期間が必要です。ただし、これは毎日継続的に練習を行った場合の目安であり、個人差があることをご理解ください。確実な習得のためには、焦らず段階的に進めることが重要です。

技術練習の方法について

Q3:一人での効果的な練習方法

鏡やスマートフォンでの撮影を活用することで、自身の動作を客観的に確認することができます。特に手順の確認と時間計測を意識し、毎回の練習でポイントを絞って改善を図ることをお勧めします。

Q4:グループ練習の活用方法

3-4人程度の小グループでの練習が最も効果的です。役割を交代しながら、それぞれの視点からフィードバックを行うことで、多角的な気づきが得られます。また、定期的にメンバーを変更することで、新たな発見にもつながります。

試験対策について

Q5:技術試験直前の過ごし方

試験2日前までは細かい修正を行い、前日は基本的な流れの確認程度にとどめましょう。十分な休息を取ることで、本番でのパフォーマンス向上につながります。また、イメージトレーニングを行うことも効果的です。

メンタル面のケア

Q6:緊張への対処法について

深呼吸やストレッチなど、その場でできるリラックス法を身につけることをお勧めします。また、事前の十分な練習と、手順の完全な把握が、自信につながり緊張の軽減に効果的です。

実習室の活用

Q7:実習室の効果的な使用方法

実習室の利用時間は限られているため、事前に練習内容を明確にしておくことが重要です。必要な物品の準備から片付けまでの時間配分を考慮し、効率的な練習を心がけましょう。

自己評価について

Q8:練習の評価方法

評価表を活用し、各項目について具体的な基準を設定することをお勧めします。また、定期的に動画撮影を行い、以前との比較を通じて成長を確認することも効果的です。

モチベーション維持

Q9:やる気の維持方法

小さな目標を設定し、達成感を積み重ねていくことが重要です。また、同じ目標を持つ仲間との交流を通じて、互いに刺激し合うことでモチベーションを維持することができます。

記録の方法

Q10:効果的な練習記録の付け方

練習日誌には、実施した技術、かかった時間、気づいた点を具体的に記録します。特に、うまくいかなかった点については、その原因と改善策も併せて記録することをお勧めします。

これらの質問と回答を参考に、効果的な技術練習を進めていただければと思います。次のセクションでは、本記事の総まとめを行います。

まとめ:効果的な技術習得のために

これまでご紹介してきた看護技術の練習方法と上達のポイントについて、最後に総括させていただきます。効果的な技術習得には、計画的なアプローチと継続的な実践が不可欠です。

練習の基本姿勢

看護技術の確実な習得には、明確な目標設定と計画的な練習が重要です。基本手順の確実な理解から始め、段階的に応用技術へと進むことで、確実な技術の定着が期待できます。また、定期的な振り返りと改善を通じて、技術の質を向上させることができます。

効率的な練習のポイント

限られた時間を最大限に活用するためには、適切な時間配分と効果的な練習方法の選択が重要です。個人練習とグループ練習を組み合わせることで、多角的な視点からの学びが可能となります。

また、動画撮影による自己分析や、適切なフィードバックの活用も、技術向上の重要な要素となります。

今後の実践に向けて

この記事で学んだ内容を実践に移す際は、まず自身の現状を把握し、具体的な目標を設定することから始めましょう。技術の習得には時間がかかりますが、確実な手順の理解と継続的な練習により、必ず上達への道が開かれます。

また、仲間との協力や指導者からのアドバイスを積極的に取り入れることで、より効果的な技術習得が可能となります。

最後に

看護技術の習得は、看護師としてのキャリアの基礎となる重要な過程です。この記事で紹介した方法を参考に、着実な技術向上を目指していただければ幸いです。皆様の看護技術習得の旅が、実り多きものとなることを願っています。

看護技術の習得には、適切な計画と継続的な実践が不可欠です。基本手順の確実な理解から始め、段階的に応用技術へと進むことで、確実な技術の定着が期待できます。練習時間の効果的な配分、適切なフィードバックの活用、そしてメンタル面のケアを意識しながら、着実に技術向上を目指していきましょう。

より詳しい看護技術の解説や、現場で活躍する先輩看護師からのアドバイスをお探しの方は、【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイトをご覧ください。実践的な技術動画や、技術習得のためのオリジナル教材も豊富に取り揃えています。