足浴は患者さんの心身をケアする重要な看護技術です。適切な実施により、循環改善やリラックス効果が得られ、患者さんのQOL向上に大きく貢献します。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、正しい知識と技術が不可欠です。

本稿では、エビデンスに基づいた足浴の効果から具体的な実施手順、リスク管理まで、実践で活用できる情報を詳しく解説します。看護学生や新人看護師の方々に向けて、基礎から応用までしっかりと理解できる内容となっています。

特に観察ポイントやコミュニケーション方法など、臨床現場で役立つ具体的なアドバイスを多数盛り込んでいます。

この記事で分かること

- 足浴における正しい手順と実施方法

- 患者さんの状態に応じたケアのポイント

- 安全な実施のためのリスク管理

- 効果的なコミュニケーション方法

- 実施後の適切な評価方法

この記事を読んでほしい人

- 基礎看護技術を学んでいる看護学生

- 実践力を高めたい新人看護師

- より良い患者ケアを目指す医療従事者

- 看護技術の向上を目指す現役看護師

足浴の意義と効果

足浴は単なる清潔ケアにとどまらず、患者さんの全身状態に働きかける重要な看護技術です。生理的効果と心理的効果の両面から、患者さんのQOL向上に貢献します。

生理的効果とそのメカニズム

足浴による温熱刺激は、人体に様々な生理的変化をもたらします。まず、局所への温熱刺激により末梢血管が拡張し、血流量が増加します。これにより、足部の循環が改善され、むくみの軽減や疲労回復が促進されます。

循環動態への影響

足浴時の温熱刺激は、交感神経と副交感神経のバランスに作用します。温かい湯につかることで、交感神経の緊張が緩和され、副交感神経が優位となります。この自律神経系の変化により、血圧の安定化や心拍数の適正化が期待できます。

代謝促進効果

局所の血流増加は、組織への酸素と栄養の供給を促進し、老廃物の除去を助けます。これにより、足部の代謝が活発化し、組織の修復や疲労回復が促進されます。特に長期臥床患者さんの褥瘡予防にも効果的です。

筋緊張の緩和

温熱による筋弛緩効果は、足部や下腿の筋緊張を和らげます。これにより、歩行時の違和感や疲労感が軽減され、運動機能の改善にもつながります。

心理的効果とその意義

足浴がもたらす心理的効果は、患者さんの精神的健康に大きく貢献します。温かい湯に足をつけることで得られる心地よさは、深いリラックス効果をもたらします。

リラックス効果のメカニズム

温熱刺激により分泌される血管拡張物質は、脳内のセロトニンやエンドルフィンの分泌を促進します。これらの物質は、不安やストレスを軽減し、心地よい安らぎをもたらします。

睡眠への影響

足浴後の末梢血管拡張は、体温調節機能に作用し、入眠を促進します。特に不眠に悩む患者さんに対して、就寝前の足浴は自然な眠りを誘う効果が期待できます。

コミュニケーションツールとしての価値

足浴は、看護師と患者さんが静かに向き合える貴重な機会です。この時間を通じて信頼関係を深め、患者さんの不安や悩みに寄り添うことができます。

スピリチュアルケアとしての側面

足を清めるという行為は、多くの文化で癒しや浄化の象徴とされてきました。この文化的背景を理解することで、足浴は身体的・精神的ケアを超えた、スピリチュアルケアとしての意味も持ち得ます。

全人的ケアとしての意義

足浴は、身体的ケア、心理的サポート、そしてスピリチュアルケアを統合した全人的なアプローチとなります。患者さんの尊厳を守りながら、その人らしさを支える看護ケアとして重要な役割を果たします。

エビデンスに基づく効果検証

近年の研究では、足浴の効果が科学的に検証されています。2024年の臨床研究では、定期的な足浴実施により、不眠症状の改善や不安の軽減、QOLの向上が報告されています。

以上のように、足浴は多面的な効果を持つ看護技術として、患者さんの心身の健康に大きく貢献します。次章では、これらの効果を最大限に引き出すための具体的な実施手順について解説します。

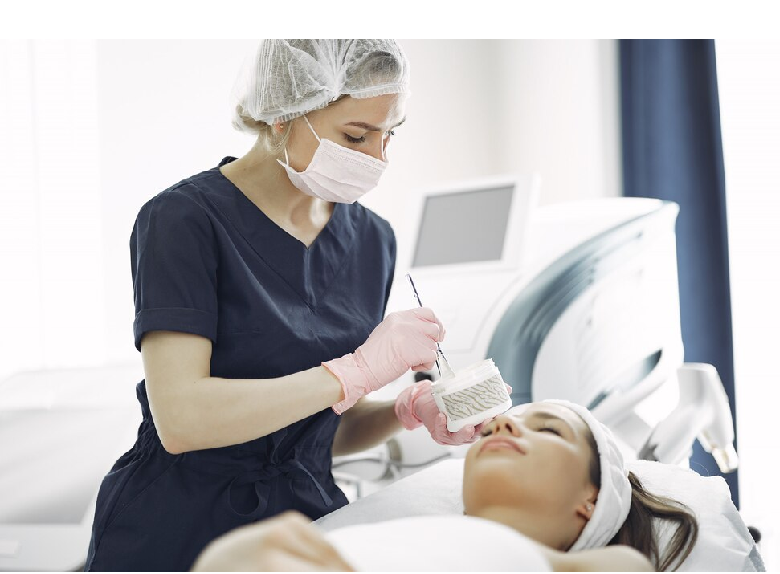

適切な実施手順

足浴を安全かつ効果的に実施するためには、準備から実施、終了後のケアまで、各段階での適切な手順と注意点を理解することが重要です。

ここでは、エビデンスに基づいた実施手順と、それぞれの段階での具体的なポイントについて解説します。

準備段階の重要性

準備段階での適切な対応は、足浴の効果を最大限に引き出し、安全な実施を確保するための基盤となります。環境調整から必要物品の準備まで、細やかな配慮が必要です。

環境整備のポイント

実施環境の整備は足浴の効果と安全性に直接影響します。室温は22~26℃を目安とし、特に冬季は保温に注意を払います。プライバシーの確保のためにカーテンやスクリーンを適切に配置し、患者さんが安心してケアを受けられる空間を作ります。

必要物品の確認と準備

足浴に必要な物品を過不足なく準備することで、スムーズな実施が可能となります。湯温計、足浴槽、タオル、石鹸、保湿クリーム、使い捨て手袋、エプロンなどを、使用順に配置します。特に湯温計は正確な温度管理のために必須となります。

患者情報の事前確認

実施前には患者さんの状態を十分に確認します。バイタルサインの確認はもちろん、足部の状態、既往歴、アレルギーの有無なども把握します。特に循環障害や感覚障害のある方への実施は、より慎重な準備と観察が必要です。

実施手順の詳細

実施の各段階で適切な手技と観察を行うことで、安全で効果的な足浴が可能となります。以下、時系列に沿って具体的な手順を解説します。

開始時の確認事項

実施直前には、再度患者さんの状態を確認します。体調の変化や気分の確認、実施への同意、希望する湯温などを確認します。この時点で不安や疑問を表出された場合は、丁寧に説明と対応を行います。

湯温管理と実施時間

適切な湯温は38~42℃の範囲で、患者さんの好みに応じて調整します。実施時間は通常10~15分を目安としますが、患者さんの状態や目的に応じて適宜調整します。湯温は定期的に確認し、必要に応じて湯の追加を行います。

洗浄と清拭の手順

足部の洗浄は末梢から中枢に向かって丁寧に行います。指間部は特に注意して洗浄し、水虫などの感染予防に配慮します。清拭の際は、タオルをよく絞り、患者さんに負担がかからないよう適度な力加減で行います。

マッサージ技法

足浴後のマッサージは、循環促進効果を高めます。足底から始めて足背、下腿へと順に行い、常に患者さんの反応を確認しながら実施します。力加減は中等度とし、痛みを与えないよう注意します。

終了後のケア

足浴終了後のケアは、効果を持続させ、安全を確保するために重要です。丁寧な観察と記録を行い、次回の実施に活かします。

保温と観察

終了後は十分な保温を行います。清潔なタオルでしっかりと水分を拭き取り、必要に応じて保湿クリームを塗布します。その後、靴下を履いていただくなど、保温に配慮します。

実施後の環境整備

使用物品の後片付けと環境の整備を行います。足浴槽の洗浄・消毒、使用物品の適切な処理、床の水滴の確認と清拭など、感染予防と安全管理の観点から確実に実施します。

記録と報告

実施内容、患者さんの反応、観察結果などを詳細に記録します。特に普段と異なる反応や、気になる症状があった場合は、必ず看護記録に残し、適切に報告します。

実施における留意事項

実施中は常に患者さんの状態を観察し、異常の早期発見に努めます。特に高齢者や循環器疾患のある方は、バイタルサインの変化に注意を払います。

急変時の対応

患者さんの状態が急変した場合に備え、対応手順を事前に確認しておきます。めまいや気分不快を訴えられた場合は、直ちに中止し、適切な対応を行います。

以上の手順を理解し、確実に実施することで、安全で効果的な足浴が可能となります。

次章では、実施中の具体的な観察ポイントについて解説します。

観察とアセスメントのポイント

足浴中の適切な観察とアセスメントは、安全で効果的なケアを提供するための重要な要素です。

ここでは、実施中の観察項目とリスクアセスメントについて、具体的な判断基準とともに解説します。

実施中の観察項目

足浴中は患者さんの全身状態と局所の変化を注意深く観察することが必要です。系統的な観察により、異常の早期発見と適切な対応が可能となります。

バイタルサインの観察

温熱刺激による循環動態の変化を把握するため、血圧、脈拍、呼吸、体温の変化を定期的に確認します。特に開始直後と終了前には必ず測定を行い、急激な変動がないか注意深く観察します。

皮膚の状態確認

足部の皮膚色、皮膚温、湿潤度の変化を観察します。特に浸漬部位の発赤や蒼白、チアノーゼの有無に注意を払います。また、皮膚の損傷や感染の兆候がないかも確認します。

浮腫の評価

足部の浮腫の程度を、実施前後で比較評価します。圧痕の深さや消失時間、周囲径の変化などから、浮腫の改善状況を判断します。

疼痛の観察

実施中の痛みの有無や性質、程度について、患者さんの表情や言動から細かく観察します。特に糖尿病や末梢神経障害のある方は、自覚症状が乏しい場合があるため、より慎重な観察が必要です。

リスクアセスメント

安全な足浴の実施には、患者さんの個別性を考慮したリスクアセスメントが不可欠です。事前の適切な評価により、合併症や有害事象を予防することができます。

基礎疾患の評価

糖尿病、心疾患、末梢循環障害など、足浴に影響を与える可能性のある基礎疾患について詳細に評価します。特に循環器系の疾患がある場合は、主治医に確認の上で実施を判断します。

皮膚統合性の確認

足部の皮膚の状態を詳細にアセスメントします。傷や潰瘍、感染症の有無、皮膚の脆弱性などを確認し、実施の可否や方法を検討します。

感覚機能の評価

温度感覚や痛覚の低下がないか確認します。特に糖尿病性神経障害のある方は、温度感覚が低下している可能性があるため、より慎重な温度管理が必要です。

認知機能の確認

患者さんの認知機能レベルを評価し、指示の理解度や協力の程度を確認します。認知症のある方は、突然の動作による転倒のリスクも考慮する必要があります。

アセスメント結果の活用

観察とアセスメントから得られた情報は、ケアの質向上と安全確保のために活用します。

ケアプランへの反映

アセスメント結果に基づき、個別性のあるケアプランを立案します。特に注意が必要な点や、効果が期待できるポイントを明確にし、具体的な実施方法を検討します。

他職種との情報共有

必要に応じて、理学療法士や主治医など他職種とアセスメント結果を共有します。チーム全体で患者さんの状態を把握し、より効果的なケアの提供を目指します。

経時的な評価

一回ごとの観察結果を比較検討し、効果の判定や手技の改善に活かします。定期的な評価により、より適切なケア方法を確立することができます。

このように、適切な観察とアセスメントは、安全で効果的な足浴の実施に不可欠です。次章では、これらの評価に基づいたリスク管理と安全確保について解説します。

リスク管理と安全確保

足浴は比較的安全な看護ケアですが、患者さんの状態や実施方法によっては様々なリスクが存在します。

ここでは、安全な足浴を実施するために必要な禁忌事項の理解と具体的な安全確保の方法について解説します。

禁忌事項の理解

足浴の実施において、患者さんの状態や疾患によって考慮すべき禁忌事項があります。適切なアセスメントと判断により、安全なケアの提供が可能となります。

絶対的禁忌

重度の末梢循環障害がある場合は、足浴の実施を避ける必要があります。虚血性の症状がある場合、温熱刺激により症状が悪化する可能性があるためです。また、開放性の創傷や急性炎症がある場合も、感染リスクの観点から実施を控えます。

相対的禁忌

心不全や重度の高血圧など、循環器系に問題がある患者さんへの実施は慎重な判断が必要です。温熱による血管拡張が循環動態に影響を与える可能性があるためです。このような場合は、必ず主治医に確認を取ってから実施を検討します。

実施時の条件付け

糖尿病や感覚障害のある患者さんの場合、実施可能ですが特別な注意が必要です。温度管理を徹底し、頻回な観察を行うことで安全な実施が可能となります。

安全確保の実践

安全な足浴の実施には、適切な環境整備と実施中の継続的な観察が重要です。予測されるリスクに対する予防的な対応を行うことで、安全性が確保されます。

環境面での安全確保

転倒予防のため、床は常に乾燥した状態を保ちます。足浴槽の設置場所や動線の確保にも配慮が必要です。また、適切な室温管理により、実施中の体温低下を予防します。

感染予防対策

標準予防策を徹底し、清潔な環境で実施することが重要です。使用する物品の消毒や、適切な手指衛生の実施により、感染リスクを最小限に抑えます。

急変時の対応準備

実施中の急変に備え、必要な物品や応援要請の方法を事前に確認しておきます。バイタルサインの急激な変化や意識レベルの低下など、緊急時の対応手順を把握しておくことが重要です。

安全管理体制の構築

組織として安全な足浴を提供するためには、適切な管理体制の構築が必要です。スタッフ教育や手順の標準化により、より安全なケアの提供が可能となります。

マニュアルの整備

実施手順や安全管理に関するマニュアルを整備し、定期的な見直しを行います。特に注意が必要な患者さんへの対応や、緊急時の連絡体制なども明確に記載しておきます。

スタッフ教育の実施

新人看護師や未経験者に対して、適切な指導と教育を行います。特にリスク管理や安全確保に関する理解を深め、実践力の向上を図ることが重要です。

このように、適切なリスク管理と安全確保の取り組みにより、安心・安全な足浴の提供が可能となります。次章では、実施における具体的なコミュニケーション方法について解説します。

よくある失敗とその対策

足浴は基本的な看護技術ですが、経験の浅い看護師や学生にとって、思わぬ失敗が起こりやすい場面もあります。ここでは、実践現場でよく見られる失敗例とその具体的な対策について解説します。

温度管理に関する失敗

温度管理の失敗は、患者さんの安全に直接関わる重要な問題です。適切な温度管理は足浴の基本となります。

湯温の確認不足

実施中の湯温低下を見落としてしまうことは、よくある失敗の一つです。開始時に適温であっても、時間の経過とともに湯温は低下していきます。定期的な温度確認と、必要に応じた温湯の追加が重要となります。

温度設定の誤り

患者さんの好みや状態を考慮せず、一律の温度設定をしてしまうケースがあります。特に高齢者や糖尿病患者さんの場合、温度感覚が低下していることがあるため、より慎重な温度設定が必要です。

時間管理の失敗

適切な実施時間の管理は、効果的な足浴を行う上で重要な要素となります。

実施時間の超過

他の業務に気を取られ、実施時間が延びてしまうことがあります。長時間の実施は患者さんの疲労や体調変化を招く可能性があります。タイマーの使用や、時間を意識した実施が大切です。

観察時間の不足

効率を重視するあまり、観察時間を十分に確保できないことがあります。特に患者さんの反応や変化を見逃さないよう、余裕を持った時間配分が必要です。

コミュニケーションの失敗

患者さんとの適切なコミュニケーションは、安全で効果的な足浴の実施に不可欠です。

説明不足による不安

実施前の説明が不十分なまま開始してしまい、患者さんに不安を与えてしまうことがあります。手順や注意点について、分かりやすい説明を心がけることが重要です。

要望の確認漏れ

患者さんの希望や好みを十分に確認せず、一方的なケアになってしまうことがあります。温度や実施時間など、可能な範囲で患者さんの要望に応えることで、より効果的なケアが可能となります。

このように、よくある失敗を理解し、適切な対策を講じることで、より安全で効果的な足浴の実施が可能となります。

次章では、患者さんの状態に応じた具体的な実施方法について解説します。

患者の状態別実施方法

患者さんの状態や疾患によって、足浴の実施方法は適切に調整する必要があります。

ここでは、代表的な患者さんの状態別に、安全で効果的な実施方法について解説します。

高齢者への実施方法

高齢者の方は皮膚の脆弱性や温度感覚の低下など、特有の注意点があります。個々の状態に応じた丁寧な対応が求められます。

皮膚への配慮

加齢による皮膚の脆弱性を考慮し、優しい触れ方を心がけます。湯温は38〜40℃程度とやや低めに設定し、皮膚の状態を頻回に確認しながら実施します。乾燥予防のため、終了後は必ず保湿ケアを行います。

転倒予防への配慮

バランス機能の低下を考慮し、安全な体位の保持と環境整備に特に注意を払います。必要に応じて介助者を増やし、安全な実施環境を確保します。

糖尿病患者への実施方法

糖尿病患者さんは、末梢神経障害や血行障害のリスクが高いため、より慎重な実施が必要です。

観察の強化

足部の状態を入念に観察し、傷や感染の早期発見に努めます。温度感覚の低下により熱傷のリスクが高まるため、湯温は必ず看護師が確認します。実施後も皮膚の状態を丁寧に確認します。

感染予防の徹底

免疫機能の低下を考慮し、清潔操作の徹底と感染予防に特に注意を払います。爪切りなどの処置は原則として避け、必要な場合は医師に相談します。

循環器疾患患者への実施方法

心疾患や高血圧のある患者さんは、循環動態の変化に注意が必要です。主治医との連携のもと、慎重に実施します。

バイタルサインの管理

実施前後だけでなく、実施中も定期的にバイタルサインを測定します。特に血圧の変動に注意を払い、異常が見られた場合は直ちに中止します。

負荷の調整

実施時間は10分程度と短めに設定し、患者さんの反応を見ながら徐々に延長を検討します。湯温も穏やかな刺激となるよう、38〜40℃程度に抑えめに設定します。

麻痺のある患者への実施方法

脳血管疾患などで麻痺のある患者さんは、感覚障害や運動機能障害への配慮が必要です。

安全な体位保持

麻痺側の支持を十分に行い、安全な体位を保持します。クッションなどを使用し、安定した姿勢を確保します。特に足部の固定に注意を払います。

感覚障害への対応

温度感覚や痛覚の低下がある場合は、より頻回な観察と声かけを行います。患者さん自身による温度確認は避け、看護師が確実に管理します。

このように、患者さんの状態に応じた適切な実施方法を選択することで、より安全で効果的な足浴が可能となります。次章では、効果的なコミュニケーション方法について解説します。

コミュニケーションの活用

足浴は単なる清潔ケアではなく、患者さんとの貴重なコミュニケーションの機会です。

ここでは、足浴を通じた効果的なコミュニケーション方法と、信頼関係構築のためのポイントについて解説します。

効果的な声かけの方法

足浴中の声かけは、患者さんの安全確保と心理的サポートの両面で重要な役割を果たします。適切なタイミングと内容の声かけにより、より効果的なケアが可能となります。

実施前の説明

これから行うケアの内容と目的について、分かりやすく説明します。特に初めての患者さんには、手順や予想される感覚などについて、具体的に説明することで不安の軽減につながります。

実施中の確認

温度や気分の変化について、定期的に確認の声かけを行います。「温度は気持ち良い感じですか」「少しリラックスできていますか」など、患者さんの主観的な感覚を確認することが大切です。

信頼関係の構築

足浴は看護師と患者さんが一対一で向き合える貴重な機会です。この時間を通じて信頼関係を深めることができます。

傾聴の姿勢

患者さんの言葉に耳を傾け、共感的な態度で接することが重要です。足浴中のリラックスした雰囲気の中で、患者さんは普段は話せない思いを打ち明けることもあります。

非言語的コミュニケーション

温かい湯につかりながらのケアは、患者さんにとって心地よい体験となります。この時の表情や仕草の変化を観察し、適切なタッチングや声のトーンの調整を行います。

情報収集の機会として

足浴中の会話は、患者さんの状態や生活習慣を知る良い機会となります。自然な会話の中から、必要な情報を収集することができます。

生活習慣の把握

普段の足のケア方法や運動習慣など、患者さんの生活に関する情報を自然な形で聞き取ることができます。これらの情報は、今後のケアプランの立案に活用します。

コミュニケーション上の留意点

効果的なコミュニケーションのためには、いくつかの注意点があります。患者さんの状態や希望に応じて、適切な対応を心がけます。

個別性への配慮

会話を好まない患者さんもいます。無理な会話は避け、その方の希望する形でのコミュニケーションを選択します。沈黙も大切なコミュニケーションの一つとなります。

このように、足浴中のコミュニケーションを効果的に活用することで、より質の高いケアの提供が可能となります。次章では、実施後の評価方法について解説します。

評価方法

足浴の効果を適切に評価することは、ケアの質を向上させ、次回の実施に活かすために重要です。

ここでは、客観的評価と主観的評価の両面から、具体的な評価方法について解説します。

客観的評価の実際

看護師による観察と測定に基づく客観的な評価は、足浴の効果を数値化し、記録することができます。科学的な根拠に基づいたケアの提供につながります。

末梢循環の評価

皮膚色や皮膚温の変化を観察し、記録します。実施前後でのチアノーゼの改善や、末梢の温度上昇などが評価の指標となります。皮膚温計を使用することで、より客観的な数値での評価が可能です。

浮腫の評価

足部の周径や圧痕の程度を測定します。実施前後での変化を記録し、浮腫の改善度を評価します。デジタルカメラでの記録も有効な評価方法の一つとなります。

主観的評価の方法

患者さんからの feedback は、足浴の効果を評価する上で重要な情報源となります。心理的効果や満足度の評価には、特に有効です。

快適性の評価

温度や実施時間について、患者さんの主観的な快適さを確認します。「とても気持ちよかった」「ちょうど良かった」などの表現を記録に残し、次回の実施に活かします。

睡眠への影響

特に就寝前の実施では、睡眠への影響を評価します。翌朝の状態確認で、入眠までの時間や睡眠の質について聞き取りを行います。

評価結果の活用

実施後の評価結果は、今後のケアの質向上のために活用します。適切な記録と分析により、より効果的なケアの提供が可能となります。

記録方法の標準化

評価項目を統一し、記録の標準化を図ります。数値化できる項目は可能な限り数値で記録し、経時的な比較ができるようにします。

フィードバックの反映

評価結果を次回の実施に活かします。特に改善が必要な点については、具体的な対策を検討し、ケアプランに反映させます。

このように、適切な評価方法を用いることで、より質の高い足浴ケアの提供が可能となります。次章では、具体的なケーススタディについて解説します。

ケーススタディ

実際の臨床現場では、患者さんの状態や目的に応じて、足浴の実施方法を適切に選択する必要があります。

ここでは、代表的な4つのケースについて、アセスメントから実施、評価までの過程を詳しく解説します。

Case A:不眠を訴える高齢患者への介入

不眠の改善を目的とした足浴の実施例について解説します。適切な介入により、薬剤に頼らない睡眠導入が可能となった事例です。

患者背景

83歳女性、慢性心不全で入院中です。不眠を訴え、睡眠薬の使用を希望されていました。日中の活動性は比較的保たれていましたが、入眠困難が続いていました。

実施内容と経過

就寝2時間前に、39℃の湯温で15分間の足浴を実施しました。会話を通じて不眠の要因を探りながら、リラックスできる環境を整えました。実施後は、足部のマッサージを加え、保温にも配慮しました。

Case B:糖尿病性末梢神経障害患者のケア

糖尿病性末梢神経障害のある患者さんへの足浴実施例です。慎重な観察と温度管理により、安全に実施できた事例を紹介します。

患者背景

65歳男性、2型糖尿病で教育入院中です。両足の感覚障害があり、温度感覚も低下していました。足部の清潔保持と循環改善が課題となっていました。

実施内容と経過

実施前の足部の観察を入念に行い、皮膚損傷のないことを確認しました。湯温は38℃と控えめに設定し、看護師が頻回に温度確認を行いながら実施しました。

Case C:術後浮腫のある患者への介入

下肢手術後の浮腫軽減を目的とした足浴の実施例です。適切なケアにより、浮腫の改善が得られた事例を紹介します。

患者背景

45歳女性、右膝関節置換術後5日目です。術側の下肢に中等度の浮腫があり、違和感を訴えていました。リハビリテーションの進行にも影響が出ていました。

実施内容と経過

医師と理学療法士に相談の上、40℃の湯温で実施しました。浮腫の程度を定期的に測定し、マッサージを併用することで、効果的な浮腫軽減につながりました。

Case D:終末期患者へのケア

終末期患者さんへの心理的支援を含めた足浴の実施例です。家族も参加することで、より意味のあるケアとなった事例を紹介します。

患者背景

72歳男性、進行性肺がんの終末期です。身体的な苦痛は緩和されていましたが、精神的な不安を抱えていました。家族は何かできることはないかと考えていました。

実施内容と経過

ご家族にも足浴の方法を指導し、一緒にケアに参加していただきました。患者さんとご家族の対話の時間となり、心理的な安定にもつながりました。

このように、患者さんの状態や目的に応じて足浴の実施方法を工夫することで、より効果的なケアが可能となります。次章では、よくある質問について解説します。

おしえてカンゴさん!(Q&A)

足浴に関して、看護学生や新人看護師の皆さんからよく寄せられる質問について、経験豊富な先輩看護師が分かりやすく解説します。実践で役立つ具体的なアドバイスを交えながら、疑問や不安の解消を目指します。

基本的な実施方法について

看護技術の基本となる実施方法に関する質問について、詳しく説明します。

Q1:適切な湯温と実施時間について教えてください

基本的な湯温は38〜42℃の範囲で、患者さんの好みに合わせて調整します。高齢者や糖尿病の方には38〜40℃とやや低めに設定するのが安全です。実施時間は一般的に10〜15分程度が適切です。ただし、患者さんの状態や目的に応じて調整が必要となります。

Q2:足浴の効果はどのくらい持続しますか

一般的に循環改善効果は2〜3時間程度持続します。睡眠促進効果を期待する場合は、就寝2時間前頃の実施が最も効果的です。ただし、個人差が大きいため、患者さんの反応を観察しながら、適切な実施時間を検討することが重要です。

観察とリスク管理について

安全な実施のために必要な観察とリスク管理に関する疑問について説明します。

Q3:どのような場合に中止すべきですか

実施中にめまいや気分不快の訴えがある場合は直ちに中止します。また、血圧の急激な変動や、皮膚の異常な発赤が見られた場合も中止が必要です。中止後は患者さんの状態を十分に観察し、必要に応じて医師に報告します。

Q4:感染予防で特に気をつけることは何ですか

標準予防策の徹底が基本となります。使用する物品の清潔管理、実施前後の手指衛生、環境の清潔保持が重要です。特に皮膚損傷のある場合は、感染予防に細心の注意を払う必要があります。

特殊な状況での実施について

様々な状況における実施上の注意点について解説します。

Q5:認知症の患者さんへの実施時の注意点は何ですか

まず、その日の患者さんの状態をよく観察します。説明は簡潔で分かりやすい言葉を使い、一つずつ確認しながら進めます。急な動作による転倒リスクに注意が必要なため、必要に応じて介助者を増やすことも検討します。

Q6:浮腫が強い場合の実施方法を教えてください

浮腫の程度を事前に評価し、記録します。マッサージを併用する場合は、末梢から中枢に向かって軽い圧で行います。実施後の圧痕の確認や周径の測定により、効果を評価することが重要です。

このように、実践現場で生じる様々な疑問に対して、具体的な解決方法を提示することで、より安全で効果的な足浴の実施が可能となります。次章では、本稿のまとめとして重要なポイントを振り返ります。

まとめ

足浴は基本的な看護技術でありながら、患者さんの心身に多大な効果をもたらす重要なケアです。本稿で解説した内容を実践に活かすことで、より安全で効果的な足浴を提供することができます。

実践のポイント

患者さんの状態を適切にアセスメントし、個別性に応じた実施方法を選択することが重要です。

また、実施中の丁寧な観察と評価により、より質の高いケアが可能となります。さらに、足浴を通じたコミュニケーションは、患者さんとの信頼関係を深める貴重な機会となります。

今後の課題

看護技術の向上には継続的な学習と実践が欠かせません。本稿で学んだ知識を基に、日々の看護実践の中で経験を積み重ね、より効果的なケアを目指していきましょう。

医療の進歩に伴い、足浴の効果や実施方法についても新たな知見が蓄積されています。最新の情報にも注目しながら、看護の質の向上に努めていきましょう。

足浴は患者さんの心身に働きかける重要な看護技術です。本稿で解説した効果的な実施方法とリスク管理を実践に活かすことで、より安全で質の高いケアが可能となります。個々の患者さんの状態に合わせた適切なアセスメントと、丁寧な観察・評価を心がけましょう。そして、足浴を通じたコミュニケーションにより、患者さんとの信頼関係を深めていくことができます。

さらに看護の学びを深めるために

より詳しい看護技術や実践的なケーススタディについては、【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイトをご覧ください。経験豊富な看護師による実践的なアドバイスや、最新の医療情報、キャリアアップに関する情報など、看護師の皆様の成長をサポートする様々なコンテンツをご用意しています。