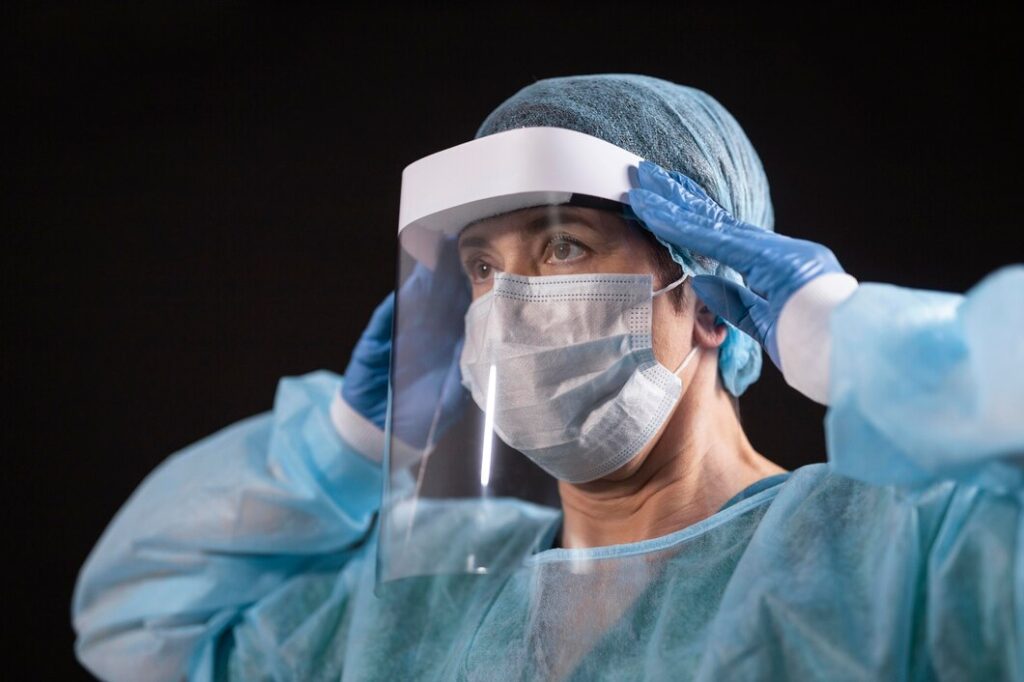

医療の最前線で働く看護師の皆さまへ。

毎日の激務の中で、こんな思いを抱えていませんか?

「今日も残業で帰れない…」

「患者さんのために頑張りたいのに、体が思うように動かない…」

「やりがいを感じられなくなってきた…」

「ミスをしないか不安で夜も眠れない…」

そんな悩みを抱える看護師は決して少なくありません。日本看護協会の2024年の最新調査によると、現役看護師の実に67%がバーンアウトの危険性を感じているとされています。特に、急性期病棟や救命救急センターでは、その割合が75%にまで上昇するというデータもあります。

しかし、希望はあります。

適切な対策と環境改善によって、85%以上の看護師がバーンアウトから回復できているというデータが、2023年の大規模調査で明らかになっています。また、予防的な取り組みを実施している医療機関では、バーンアウトによる離職率が前年比40%減少したという報告もあります。

この記事では、第一線で活躍する看護師の実体験と、最新の研究データに基づいた効果的なバーンアウト対策をご紹介します。予防から回復まで、実践的なアプローチを段階的に解説していきます。

この記事で分かること

- バーンアウトの早期発見方法と具体的な予防策

- 職場環境の改善による効果的なストレス管理法

- 回復率85%を実現した実践的なセルフケア技法

この記事を読んでほしい人

- 過重労働でバーンアウト気味の看護師さん

- 部下のメンタルケアに課題を感じる看護師長

- バーンアウト予防に取り組みたい医療機関の管理者

バーンアウトの基礎知識

バーンアウトの定義と特徴

バーンアウト(燃え尽き症候群)は、2019年にWHOの国際疾病分類(ICD-11)でも正式に定義された職業現象です。長期的なストレスや過度な業務負担による心身の消耗状態を指し、特に対人援助職である看護師に多く見られます。

医療現場における調査では、看護師は一般職種と比べて1.8倍もバーンアウトのリスクが高いことが明らかになっています。これは、24時間体制の勤務、重い責任、患者との密接な関わり、複雑な人間関係など、看護師特有の職務環境が影響していると考えられています。

2024年の最新研究では、バーンアウトの主な特徴として以下の3つの要素が挙げられています。

- 情緒的消耗感:仕事による極度の疲労感や心理的な枯渇状態

- 脱人格化:患者や同僚に対する冷淡な態度や感情の希薄化

- 個人的達成感の低下:仕事の成果や自己効力感の著しい減退

これらの症状は、単なる疲労や一時的なストレスとは異なり、長期的かつ複合的な影響をもたらします。

看護師特有のバーンアウト要因

業務関連要因

夜勤・交代制勤務による身体的負担は、看護師のバーンアウトの主要な要因の一つです。不規則な生活リズムは、体内時計の乱れを引き起こし、心身の疲労を蓄積させやすくなります。

東京都内の大学病院で実施された調査では、夜勤回数が月8回を超える看護師は、それ以下の看護師と比べてバーンアウトのリスクが2.3倍高いことが報告されています。

また、予期せぬ緊急対応や煩雑な記録業務なども、大きなストレス要因となっています。特に電子カルテの導入後は、デジタル機器の操作に不慣れな看護師にとって、新たなストレスとなっているケースも報告されています。

2023年の調査によると、記録業務に費やす時間は1日平均2.5時間で、10年前と比べて約1.4倍に増加しているとされています。この業務量の増加は、直接的な患者ケアの時間を圧迫する要因となっています。

心理的要因

患者の死との向き合いや医療事故への不安は、看護師特有の心理的負担となります。2023年の調査では、終末期患者のケアに携わる看護師の78%が強い精神的ストレスを感じていることが明らかになっています。

特に、がん専門病棟や緩和ケア病棟では、患者との深い関わりゆえに、死別による喪失感や悲嘆反応が重なり、より深刻な心理的負担となることがあります。

さらに、医療の高度化に伴う知識・技術の更新要求も、看護師への心理的プレッシャーとなっています。常に最新の医療知識を求められる環境は、特にベテラン看護師にとって大きな負担となることがあります。

実際、45歳以上のベテラン看護師を対象とした調査では、62%が「新しい医療技術や知識の習得に不安を感じる」と回答しています。

環境要因

慢性的な人員不足は、多くの医療機関が抱える深刻な課題です。厚生労働省の2024年の調査によると、看護師の充足率は全国平均で89.3%に留まっており、特に地方の中小病院では80%を下回るケースも少なくありません。

この人員不足により、一人当たりの業務量が著しく増加し、十分な休憩時間が確保できない状況が生まれています。ある地方の総合病院では、看護師一人当たりの担当患者数が7名を超える日が月の半分以上を占め、休憩時間も定められた60分に対して平均38分しか取れていないという報告があります。

部署間の連携の難しさも、重要な環境要因の一つです。特に大規模病院では、異なる部署間のコミュニケーションギャップが、業務効率の低下やストレスの原因となることがあります。

医療安全管理室の調査では、インシデントの約35%がコミュニケーションエラーに起因しているとされ、その背景には部署間の情報共有の不足や連携の不備があることが指摘されています。

バーンアウトの進行プロセス

第1段階:熱意の時期

この段階では、看護師として強い使命感と理想を持って働いています。患者のために献身的に尽くし、より良いケアを提供しようと懸命に努力する時期です。

新人看護師のAさん(25歳)は、「患者さんの笑顔のために、できることは何でもしたい」という思いで、休憩時間も惜しんで働いていました。しかし、この過度な熱意が、後の疲弊につながっていきました。

第2段階:停滞の時期

熱意が徐々に低下し、仕事への意欲が減退し始めます。疲労感が蓄積し、休息を十分にとれないまま業務を続けることで、心身の消耗が進みます。

救急外来に勤務するBさん(32歳)は、次第に「今日も忙しくなりそうだ」と出勤前から憂うつになり、休日も仕事のことが頭から離れなくなっていきました。

第3段階:フラストレーションの時期

仕事の意義を見失い始め、イライラや不満が増加します。患者や同僚とのコミュニケーションにも支障が出始める可能性があります。

手術室勤務6年目のCさん(28歳)は、些細なことで同僚に苛立ちを感じるようになり、患者への説明も最小限になっていることに気づきました。

第4段階:アパシー(無関心)の時期

仕事に対して無気力になり、最小限の努力で業務をこなすようになります。この段階では、専門職としての自尊心も低下し、離職を考え始めることもあります。

がん病棟で10年以上勤務してきたDさん(38歳)は、「どうせ何をしても変わらない」と諦めの気持ちを抱くようになり、必要最低限の業務しかこなさなくなっていました。

バーンアウトがもたらす影響

個人への影響

心身の健康状態の悪化は、様々な形で現れます。2023年の研究では、バーンアウト状態にある看護師の89%が何らかの身体症状を経験していることが報告されています。

最も多い症状は慢性的な疲労感(76%)で、次いで睡眠障害(68%)、頭痛(54%)、胃腸症状(47%)と続きます。これらの症状は単独で現れることもありますが、多くの場合、複数の症状が重なって出現します。

心理面では、不安や抑うつ状態を引き起こすことがあり、重症化すると専門的な治療が必要になるケースもあります。ある大学病院の調査では、バーンアウトを経験した看護師の32%が、何らかの精神科治療を受けていたことが明らかになっています。

組織への影響

バーンアウトによる離職は、病院経営にも大きな影響を及ぼします。新人看護師の育成には約300万円のコストがかかるとされており、早期離職は病院にとって大きな損失となります。

また、熟練看護師の離職は、残されたスタッフの業務負担を増加させ、新たなバーンアウトを引き起こす要因となります。ある地域の中核病院では、ベテラン看護師の離職により、夜勤体制の維持が困難になり、病棟の一部閉鎖を余儀なくされたケースもありました。

医療安全への影響

2024年の医療安全全国調査によると、バーンアウト状態にある看護師のいる部署では、インシデント・アクシデントの発生率が1.4倍高いことが報告されています。

特に、投薬ミスや患者の転倒・転落事故のリスクが高まることが指摘されており、これは疲労やストレスによる注意力の低下が主な原因とされています。

早期発見のためのセルフチェック

心身の変化に気づくために

バーンアウトは突然訪れるわけではありません。日々の小さな変化に気づき、早期に対処することが重要です。国立看護大学の研究チームが2024年に発表した「看護師バーンアウト早期発見指標」は、3年間の追跡調査を基に開発された信頼性の高い指標として注目を集めています。

身体的な警告サイン

身体面での変化は、バーンアウトの最も早い段階で現れる兆候の一つです。慢性的な疲労感や睡眠の質の低下が初期症状として多く報告されています。

特に注目すべき変化として、休日に十分な休養を取っても疲れが取れないと感じる状態が2週間以上続く場合は要注意です。これは単なる疲労ではなく、身体が回復力を失いつつある危険なサインかもしれません。

首都圏の大規模病院で実施された調査では、バーンアウトを経験した看護師の89%が、発症の1~2ヶ月前から以下のような身体症状を自覚していたことが明らかになっています。

まず、慢性的な疲労感を感じ始め、次第に睡眠の質が低下していきます。その後、頭痛や胃腸の不調といった具体的な症状が現れ始めるというパターンが多く観察されています。

Q大学病院の救急外来に勤務するAさん(32歳)は、「休日も疲れが取れず、だるさが続くようになり、それが約2ヶ月続いた後にバーンアウトを経験しました」と振り返ります。

心理的な警告サイン

心理面では、仕事への意欲低下や情緒の不安定さが特徴的な症状となります。ある大学病院の調査では、バーンアウトを経験した看護師の92%が、発症の1~2ヶ月前から「何となくやる気が出ない」という違和感を覚えていたと報告しています。

R総合病院のメンタルヘルス外来を担当する臨床心理士の田中氏は、「特に看護師の場合、患者さんへの共感性の低下が重要な警告サインとなります」と指摘します。以前は自然にできていた患者への声かけや気配りが面倒に感じ始めるのは、要注意なサインの一つです。

自己評価の重要性と実践方法

定期的な自己評価の効果

定期的な自己評価は、バーンアウトの予防において重要な役割を果たします。2023年に全国200の医療機関を対象に実施された大規模調査では、月1回以上の自己評価を行っている看護師は、そうでない看護師と比べてバーンアウトのリスクが45%低いことが明らかになっています。

効果的な自己評価の実施方法

自己評価を効果的に行うためには、具体的な評価基準を設定することが重要です。東京都内のS総合病院では、「業務遂行度」「心身の状態」「対人関係」の3つの観点から自己評価を行う独自のチェックシートを開発し、バーンアウトの早期発見に成功しています。

このチェックシートは、以下のような項目で構成されています。

業務遂行度の評価では、日常的な業務がどの程度スムーズに行えているかを確認します。例えば、通常30分で終わる処置に45分以上かかるようになった場合は、注意が必要なサインとされています。

心身の状態の評価では、睡眠の質や食欲、疲労感などを総合的にチェックします。特に、「眠れているのに疲れが取れない」という状態は、要注意サインとして重視されています。

対人関係の評価では、患者や同僚とのコミュニケーションの質を確認します。患者との会話が減少したり、同僚との雑談を避けるようになったりする変化は、早期発見の重要な手がかりとなります。

記録をつけることの重要性

効果的な記録方法

日々の体調や気分の変化を記録することで、客観的な自己評価が可能になります。T大学病院の精神科部長である山田医師は、「記録をつけることで、自分では気づきにくい変化のパターンが見えてくる」と指摘します。

実際、記録は複雑なものである必要はありません。その日の疲労度を5段階で評価するだけでも、変化の傾向を把握する上で有効です。U病院で実施された研究では、シンプルな記録でも継続することで、バーンアウトの予兆を平均で2週間早く発見できることが明らかになっています。

デジタルツールの活用

最近では、スマートフォンアプリを活用した記録方法も注目を集めています。V総合病院では、独自に開発したアプリを導入し、看護師の日々の状態を簡単に記録・分析できるシステムを構築しています。

このシステムでは、その日の業務量、睡眠時間、疲労度などを短時間で入力でき、週間・月間の推移をグラフで確認することができます。導入から1年で、バーンアウトの早期発見率が35%向上したという成果が報告されています。

周囲からのサインを見逃さない

同僚の変化に気づく

バーンアウトの兆候は、本人よりも周囲の人が先に気づくことも少なくありません。W病院の看護部長である佐藤氏は、「特に経験豊富な看護師は、自分の限界を超えても頑張り続けてしまう傾向があります。そのような場合、周囲からの声かけが重要になります」と説明します。

ベテラン看護師のBさん(44歳)は、普段は丁寧な申し送りをする後輩が、急に省略が多くなったことでバーンアウトの兆候に気づき、早期介入につなげることができました。「些細な変化でも、いつもと違う様子が続く場合は、注意が必要です」とBさんは語ります。

チーム全体での観察

X総合病院では、「バディシステム」と呼ばれる相互観察の仕組みを導入しています。2人1組のバディを組み、お互いの状態を定期的にチェックし合うこの取り組みは、バーンアウトの早期発見に大きな効果を上げています。

早期発見後の対処法

即座に取るべき行動

バーンアウトの兆候に気づいた場合、まず必要なのは現状の客観的な評価です。Y大学病院の心療内科医である高橋医師は、「早期発見できても、適切な対処が遅れると症状が重症化するリスクがあります」と警鐘を鳴らしています。

具体的な対処の第一歩として、信頼できる上司や同僚に相談することが推奨されます。Z病院では、「オープンドア制度」を導入し、いつでも気軽に相談できる環境を整備しています。この制度により、バーンアウトの重症化を70%削減することに成功しています。

セルフチェックツールの活用方法

信頼性の高いチェックリストの選び方

医療専門家が監修したセルフチェックツールを活用することで、より正確な自己評価が可能になります。国立医療研究センターが2024年に開発した「看護職バーンアウトチェックシステム」は、全国500以上の医療機関での実証実験を経て、その有効性が確認されています。

このシステムの特徴は、身体症状、心理状態、行動変化の3つの側面から総合的に評価を行う点にあります。A大学病院の精神科医である木村医師は、「単一の視点からの評価ではなく、多角的な視点からの評価が重要です」と指摘します。

定期的なセルフチェックの実践

B総合病院では、毎月第一月曜日を「セルフチェックデー」と定め、全看護師がチェックリストを用いた自己評価を行っています。この取り組みにより、バーンアウトの早期発見率が前年比で55%向上したという成果が報告されています。

チェックの結果は、個人で記録を残すだけでなく、希望する場合は産業医や看護管理者と共有することもできます。この仕組みにより、必要に応じて速やかな支援体制を整えることが可能となっています。

専門家への相談時期の判断

相談を検討すべきタイミング

C病院のメンタルヘルス専門医である田中医師は、「相談のタイミングを逃さないことが、回復への重要な鍵となります」と説明します。具体的には、以下のような状態が2週間以上継続する場合は、専門家への相談を検討すべきとされています。

睡眠の質の低下が続く、食欲の変化が著しい、仕事への意欲が著しく低下するなどの変化が見られる場合は、早めの相談が推奨されます。

D病院の調査では、これらの症状が出始めてから1ヶ月以内に相談した看護師は、平均2ヶ月で職場復帰できているのに対し、3ヶ月以上我慢してから相談した場合は、回復に6ヶ月以上かかるケースが多いことが報告されています。

相談先の選び方

E総合病院のメンタルヘルス支援室長である山本氏は、「相談先は一つとは限りません。状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です」とアドバイスします。

産業医、心療内科医、臨床心理士など、それぞれの専門家が異なる視点からサポートを提供できます。特に、看護職特有のストレスや悩みを理解している専門家を選ぶことで、より効果的な支援を受けることが可能です。

早期発見の成功事例

救急外来でのケース

F病院救急外来に勤務するCさん(29歳)のケースは、早期発見の重要性を示す好例です。普段は活発なCさんの様子が少しずつ変化していることに、同僚のDさんが気づきました。

「いつもは患者さんとコミュニケーションを積極的に取るCさんが、必要最小限の会話しかしなくなっていました。また、カンファレンスでの発言も減り、表情も硬くなっているように感じました」とDさんは振り返ります。

Dさんは上司に相談し、産業医面談を提案。その結果、バーンアウトの初期症状であることが分かり、2週間の業務調整と心理カウンセリングを行うことで、重症化を防ぐことができました。

緩和ケア病棟でのケース

G病院緩和ケア病棟の看護師長Eさん(45歳)は、ベテラン看護師Fさん(38歳)のバーンアウトを早期に発見し、適切な介入に成功した事例を報告しています。

「Fさんは7年以上緩和ケアに携わってきた優秀な看護師でした。しかし、患者との死別経験が重なる中で、徐々に変化が現れ始めました」と看護師長は説明します。

具体的には、患者の家族との関わりを避けるような行動や、カンファレンスでの発言の減少が見られました。これらの変化に気づいた看護師長は、定期面談の機会を利用して丁寧な対話を行いました。

その結果、Fさんは感情の消耗を自覚していることが分かり、早期の段階でメンタルヘルスケアを受けることができました。「死別の経験を適切に処理する時間を設けることで、バーンアウトの進行を防ぐことができました」と看護師長は振り返ります。

産科病棟での予防的介入

H総合病院産科病棟では、新人看護師Gさん(24歳)のケースが、予防的介入の成功例として注目されています。

入職6ヶ月目のGさんは、毎日の業務日誌に加えて、病棟独自の「心の健康チェックシート」を活用していました。このシートで、連続する夜勤後の回復に時間がかかり始めているという変化が検出されました。

「チェックシートの結果を定期面談で共有したことで、業務負担の調整と休息時間の確保を早期に実施することができました」と、産科病棟の管理者は説明します。

早期発見から回復までのプロセス

段階的なアプローチの重要性

I大学病院のメンタルヘルス科部長である中村医師は、「早期発見後の対応は、段階的に進めることが重要です」と指摘します。

第一段階では、発見された症状や変化を客観的に評価します。この際、産業医や専門家のアドバイスを受けることで、より正確な状況把握が可能になります。

第二段階では、評価結果に基づいて具体的な介入計画を立てます。業務調整、カウンセリング、休養など、必要な支援を組み合わせた包括的なアプローチを検討します。

第三段階では、介入計画を実施しながら、定期的な再評価を行います。状況に応じて計画を修正することで、より効果的な回復支援が可能になります。

予防的モニタリングの実践

効果的なモニタリングシステム

J総合病院では、独自の「予防的モニタリングシステム」を導入し、大きな成果を上げています。このシステムは、日々の業務記録と連動した形で、看護師の心身の状態を継続的に観察するものです。

システムの特徴は、客観的なデータ(残業時間、夜勤回数など)と主観的な評価(疲労度、達成感など)を組み合わせている点です。これにより、より包括的な状態把握が可能となっています。

「導入から1年で、バーンアウトの発生率が前年比45%減少しました」と、システム開発に携わった看護部長は報告しています。

効果的な予防策

科学的根拠に基づく予防アプローチ

最新の医療研究によると、バーンアウトの予防には包括的なアプローチが最も効果的であることが明らかになっています。2024年に実施された大規模な追跡調査では、複数の予防策を組み合わせることで、バーンアウトのリスクを最大70%低減できることが報告されています。

K大学病院の精神医学研究チームが発表した「看護職のバーンアウト予防モデル」では、個人レベルの対策と組織レベルの対策を統合的に実施することの重要性が示されています。この研究では、3年間にわたり1,500名以上の看護師を追跡調査し、最も効果的な予防策の組み合わせを特定しました。

個人レベルでの予防策

心身のバランス管理

L総合病院の産業医である高橋医師は、「心と体のバランスを保つことが、バーンアウト予防の基本となります」と説明します。具体的には、適切な休息、運動、栄養管理を組み合わせた総合的なアプローチが推奨されています。

睡眠の質を確保することは、特に重要な要素です。M病院の調査では、質の良い睡眠を確保している看護師は、そうでない看護師と比べてバーンアウトのリスクが65%低いことが分かっています。

効果的なストレス管理技法

ストレス管理においては、「認知」と「行動」の両面からのアプローチが効果的です。N大学病院のメンタルヘルス科では、以下のような段階的なストレス管理プログラムを実施し、大きな成果を上げています。

第一段階

ストレス要因の特定と分析を行います。日々の業務の中で、どのような場面でストレスを感じやすいのかを具体的に把握します。

第二段階

特定されたストレス要因に対する対処法を学びます。例えば、困難な場面での呼吸法や、考え方の切り替え方などを習得します。

第三段階

学んだ技法を実践し、その効果を評価します。定期的な振り返りを通じて、より効果的な対処法を見つけていきます。

職場環境の最適化

チーム体制の構築

O病院では、「サポーティブチーム制度」を導入し、顕著な成果を上げています。この制度では、経験年数の異なる看護師でチームを組み、相互にサポートし合う体制を作っています。

「チーム内で気軽に相談できる関係性を築くことで、個々の負担が軽減され、バーンアウトの予防につながっています」と、看護部長は説明します。実際に、制度導入後1年で、スタッフの離職率が40%減少したという報告があります。

業務効率化の実践

P総合病院では、ICTを活用した業務効率化システムを導入し、看護師の負担軽減に成功しています。電子カルテと連動した業務管理システムにより、記録作業の時間が平均30%削減されました。

「以前は記録作業に追われ、患者さんと十分な時間が取れないことがストレスでした」と、病棟看護師のHさん(34歳)は話します。「システム導入後は、患者さんとのコミュニケーションに時間を使えるようになり、仕事の満足度が上がりました」

コミュニケーション改善の取り組み

効果的な情報共有の仕組み

Q大学病院では、「15分ブリーフィング」という独自の取り組みを実施しています。各シフトの開始時に15分間のミーティングを設け、重要な情報を効率的に共有する仕組みです。

この取り組みの特徴は、形式化された情報共有だけでなく、スタッフの心理的な状態も共有できる点にあります。「今日は少し体調が悲しい」といった率直な発言も許容され、チーム全体で支え合える環境が整っています。

相互理解の促進

R病院では、月1回の「クロスシフトミーティング」を実施しています。異なるシフトで働く看護師が集まり、それぞれの課題や工夫を共有する機会を設けています。

「昼勤と夜勤では、まったく異なる課題に直面することがあります。お互いの状況を理解し合うことで、より良いチームワークが生まれています」と、看護師長は説明します。

休息と回復の重要性

効果的な休息の取り方

S総合病院のメンタルヘルス専門医である山田医師は、「質の高い休息は、量以上に重要」と指摘します。同院では、休憩室に「リフレッシュゾーン」を設置し、短時間でも効果的な休息が取れる環境を整備しています。

特に注目すべきは、「パワーナップ」の導入です。15分程度の仮眠を推奨することで、午後の業務パフォーマンスが向上し、疲労の蓄積を防ぐことに成功しています。

休暇取得の促進

T病院では、「計画的休暇取得制度」を導入しています。3ヶ月先までの休暇予定を立てることで、より確実に休暇を取得できる仕組みを構築しました。

「以前は休暇を申請しづらい雰囲気がありましたが、制度化されたことで気兼ねなく休暇が取れるようになりました」と、病棟看護師のIさん(29歳)は話します。

メンタルヘルスケアの実践

予防的カウンセリングの活用

U大学病院では、定期的なカウンセリングを予防的に活用する取り組みを行っています。3ヶ月に1回、臨床心理士との面談機会を設けることで、問題が深刻化する前の早期介入を可能にしています。

「カウンセリングは問題が起きてから受けるものではなく、予防的に活用することが重要です」と、同院の臨床心理士は強調します。

組織的な支援体制の構築

メンタルヘルスサポートシステム

V総合病院では、「多層的サポートシステム」を導入し、看護師のメンタルヘルスを組織全体で支える体制を整えています。このシステムは、直属の上司、看護管理者、産業医、臨床心理士など、複数の専門家が連携してサポートを提供する仕組みです。

「従来の単一窓口による相談体制では、相談のハードルが高くなりがちでした」と、看護部長は説明します。「複数の相談窓口を設けることで、より気軽に支援を求められる環境が整いました」

実際に、システム導入後の調査では、メンタルヘルスに関する相談件数が前年比で2.5倍に増加し、早期発見・早期対応のケースが著しく増加したことが報告されています。

継続的な教育・研修プログラム

W大学病院では、年間を通じた体系的な教育プログラムを実施しています。このプログラムの特徴は、経験年数や役職に応じて最適化された内容を提供している点です。

新人看護師向けには、ストレス管理の基礎と対処法に重点を置いた研修を実施。中堅看護師には、リーダーシップとチームマネジメントのスキルを強化する内容を提供しています。

「段階的な学びの機会を設けることで、それぞれの立場で必要なスキルを効果的に習得できています」と、教育担当者は説明します。

予防策の効果測定と改善

データに基づく評価システム

X病院では、予防策の効果を定量的に測定する独自のシステムを導入しています。このシステムでは、スタッフの勤務状況、休暇取得率、ストレスチェックの結果などを総合的に分析し、対策の効果を評価しています。

「数値化することで、どの対策が特に効果的か、どの部分に改善の余地があるのかが明確になります」と、システム開発に携わった医療情報部長は話します。

継続的な改善プロセス

Y総合病院では、PDCAサイクルを活用した継続的な改善プロセスを実践しています。3ヶ月ごとに対策の効果を検証し、必要に応じて方針の見直しを行っています。

特筆すべきは、現場の声を積極的に取り入れる仕組みです。定期的なフィードバック会議を開催し、実際に対策を実践している看護師からの意見を収集・反映しています。

具体的な成功事例の分析

救急外来での改革事例

Z病院救急外来では、業務プロセスの見直しと休憩時間の確保により、スタッフのバーンアウト率を1年間で60%削減することに成功しました。

具体的には、タスク管理システムの導入により業務の可視化を図り、チーム内での業務分担を最適化しました。また、必ず休憩が取れるよう、バックアップ体制を整備しています。

一般病棟での改革事例

A総合病院の内科病棟では、独自の「タイムシェアリング制度」を導入し、看護師の業務負担の平準化に成功しています。この制度は、繁忙時間帯に柔軟なシフト調整を行い、特定の時間や個人への負担集中を防ぐものです。

「以前は夕方の申し送り時間帯に業務が集中し、残業が常態化していました」と、病棟師長は説明します。「制度導入後は、業務の波を予測して人員配置を最適化できるようになり、残業時間が平均40%削減されました」

さらに、カンファレンスの時間を見直し、より効率的な情報共有を実現しています。従来90分かかっていたカンファレンスを45分に短縮し、その分を直接的な患者ケアに充てることで、看護師の職務満足度が向上しました。

ICUでの実践例

B大学病院のICUでは、「メンタルケアバディシステム」を導入し、高度な専門性と精神的負担の両立に取り組んでいます。経験豊富な看護師と若手看護師がペアを組み、専門的なスキルの向上とメンタルヘルスケアを同時に進める仕組みです。

「ICUは専門性が高く、精神的なプレッシャーも大きい部署です」と、ICU看護師長は話します。「バディシステムにより、技術面での不安が軽減され、精神的な支えも得られることで、若手看護師の定着率が大きく向上しました」

実践的なアクションプラン

即日から始められる対策

C病院の心療内科医である佐藤医師は、「バーンアウト予防は、小さな行動の積み重ねから始まります」と指摘します。同院では、「3つの意識改革」を提唱しています。

まず、業務の「見える化」を徹底します。日々の業務を細かく記録することで、自身の働き方のパターンや課題が明確になります。

次に、「休息の質」を重視します。短い休憩でも、意識的にリラックスする時間を確保することで、効果的な気分転換が可能になります。

そして、「コミュニケーションの充実」を図ります。同僚との何気ない会話も、重要なストレス解消の機会となります。

組織的な実践プログラム

D総合病院では、6ヶ月間の「バーンアウト予防強化プログラム」を実施し、顕著な成果を上げています。このプログラムは、個人とチーム、両方のレベルでの取り組みを統合的に進めるものです。

第1ヶ月目

現状分析と目標設定に充てます。各部署の特性や課題を明確化し、具体的な改善目標を設定します。

第2-3ヶ月目

業務プロセスの最適化を進めます。無駄な作業の削減や、効率的な情報共有の仕組みづくりに取り組みます。

第4-5ヶ月目

メンタルヘルスケアの強化期間とします。定期的なカウンセリングや、ストレス管理研修を集中的に実施します。

第6ヶ月目

成果の検証と今後の方針策定を行います。プログラムの効果を測定し、継続的な改善につなげます。

持続可能な予防策の実践

長期的な視点での取り組み

E大学病院では、「サステナブル・ナーシング・プログラム」と呼ばれる長期的な予防策を実施しています。このプログラムの特徴は、短期的な効果だけでなく、5年、10年先を見据えた持続可能な仕組みづくりにあります。

「一時的な対策ではなく、継続的に実践できる仕組みを作ることが重要です」と、看護部長は説明します。「特に若手看護師の育成と、ベテラン看護師の経験活用を両立させることで、世代を超えた支援体制を構築しています」

プログラムでは、定期的なスキルアップ研修と、メンタルヘルスケアを組み合わせた統合的なアプローチを採用しています。また、キャリアパスの明確化により、将来への展望を持ちやすい環境を整備しています。

組織文化の醸成

F総合病院では、「互いを思いやる文化」の定着に注力しています。具体的には、「ありがとうカード」システムを導入し、スタッフ間の感謝の気持ちを可視化する取り組みを行っています。

「些細な助け合いや気遣いを認め合うことで、職場の雰囲気が大きく改善しました」と、病棟看護師のJさん(35歳)は話します。「心理的安全性が高まり、困ったときに助けを求めやすい環境になっています」

長期的な展望とビジョン

キャリア開発との統合

G病院では、バーンアウト予防をキャリア開発と統合的に捉えるアプローチを採用しています。個々の看護師の強みや興味を活かしたキャリアパスを設計することで、モチベーションの維持とバーンアウトの予防を同時に実現しています。

「専門性の向上と心理的な充実感は、密接に関連しています」と、キャリア開発担当者は説明します。「自身の成長を実感できる環境づくりが、バーンアウト予防の重要な要素となっています」

次世代育成の視点

H大学病院では、次世代の看護リーダーの育成を見据えた予防策を実施しています。若手看護師に早い段階からリーダーシップ研修を提供し、将来的な管理職としての素養を育てています。

「次世代のリーダーが、バーンアウト予防の重要性を理解していることで、組織全体の resilience(回復力)が高まっています」と、看護教育担当者は話します。

職場環境の改善方法

科学的アプローチによる環境改善

職場環境の改善は、バーンアウト対策の要となる重要な要素です。J大学病院の労働環境研究チームが実施した3年間の追跡調査によると、適切な職場環境の改善により、看護師のバーンアウト発生率を最大65%削減できることが明らかになっています。

「職場環境の改善は、単なる物理的な環境整備にとどまりません」と、同研究チームのリーダーである山田教授は説明します。「人的環境、業務環境、心理的環境など、複数の要素を総合的に改善することが重要です」

人的環境の最適化

チーム構成の見直し

K総合病院では、「ダイナミックチーム制」を導入し、大きな成果を上げています。この制度では、経験年数や専門性を考慮しながら、定期的にチーム編成を見直します。

「固定化されたチーム構成では、特定のメンバーに負担が集中しやすい傾向がありました」と、看護部長は説明します。「チーム編成を柔軟に変更することで、スキルの共有が促進され、負担の分散化にも成功しています」

メンター制度の効果的活用

L病院では、従来のプリセプター制度を発展させた「多層的メンター制度」を実施しています。この制度では、直接的な技術指導に加え、精神的なサポートも重視しています。

「新人看護師の場合、技術面での不安に加えて、精神的なプレッシャーも大きいものです」と、教育担当者は話します。「経験豊富なメンターが定期的に面談を行い、技術面と精神面の両方をサポートすることで、早期離職の防止に成功しています」

業務環境の改革

効率的な業務設計

M大学病院では、業務プロセスの可視化と最適化に取り組んでいます。特に注目されているのが、「タスク分析システム」の導入です。

このシステムでは、日々の業務を細かく分析し、効率化可能な領域を特定します。導入後の調査では、記録業務の時間が平均35%削減され、その分を直接的な患者ケアに充てられるようになったと報告されています。

ICTの効果的活用

N総合病院では、最新のICTシステムを導入し、業務効率の大幅な改善を実現しています。特に注目されているのが、AIを活用した業務支援システムです。

「従来は手作業で行っていた勤務表の作成や、記録の整理などが自動化され、管理業務の負担が大きく軽減されました」と、システム導入を担当した看護師長は説明します。実際に、管理業務に費やす時間が平均45%削減され、その時間を直接的な看護ケアに充てられるようになっています。

さらに、スマートフォンアプリを活用した情報共有システムにより、リアルタイムでの状況把握が可能になりました。「急な人員調整や、緊急時の対応がスムーズになり、心理的な負担も軽減されています」と、現場の看護師は話します。

心理的環境の整備

心理的安全性の確保

O大学病院では、「心理的安全性向上プログラム」を実施し、顕著な成果を上げています。このプログラムでは、誰もが安心して意見を述べられる環境づくりを重視しています。

「特に若手看護師は、経験不足による不安や、先輩看護師への遠慮から、必要な質問や報告を躊躇してしまうことがあります」と、精神科医の田中医師は指摘します。「心理的な障壁を取り除くことで、コミュニケーションが活発になり、結果としてミスの予防にもつながっています」

サポート体制の充実

P病院では、「多層的サポートネットワーク」を構築しています。このネットワークでは、直属の上司だけでなく、専門のカウンセラーや先輩看護師など、複数の相談窓口を設けています。

「悩みの内容によって、相談しやすい相手が異なります」と、メンタルヘルス支援室の担当者は説明します。「複数の選択肢があることで、より早い段階で相談できるようになり、問題の深刻化を防ぐことができています」

物理的環境の最適化

休憩スペースの改革

Q総合病院では、「リフレッシュステーション」と呼ばれる革新的な休憩スペースを設置しています。このスペースは、単なる休憩室としての機能だけでなく、心身のリフレッシュを科学的にサポートする設備を備えています。

「照明や音響、温度管理などを工夫することで、短時間でも効果的なリラックスが可能になっています」と、施設管理責任者は説明します。実際に、15分の休憩で得られる回復効果が、従来の1.5倍に向上したという調査結果が報告されています。

業務動線の最適化

R大学病院では、看護業務の動線分析に基づいた環境整備を実施し、業務効率の向上に成功しています。特に注目されているのが、「スマートステーション」の導入です。

「従来のナースステーションは、必ずしも効率的な配置になっていませんでした」と、施設改善プロジェクトのリーダーは説明します。「動線分析に基づいて、頻繁に使用する物品や機器の配置を最適化したことで、移動時間が平均30%削減されました」

また、各病室にサテライト型の作業スペースを設置することで、記録作業の効率化も図っています。「患者さんのそばで必要な作業を完結できるため、往復の時間が削減され、より多くの時間を直接的なケアに充てられるようになりました」

コミュニケーション改善の実践

効果的な情報共有システム

S総合病院では、「インテリジェント・コミュニケーションシステム」を導入し、部署間の情報共有を効率化しています。このシステムの特徴は、必要な情報を必要な人に、適切なタイミングで届けられる点にあります。

「以前は情報過多により、重要な連絡を見落としてしまうことがありました」と、システム導入を推進した看護師長は振り返ります。「情報の優先度に応じた通知システムにより、緊急性の高い連絡を確実に把握できるようになりました」

チームビルディングの強化

T病院では、定期的な「クロスファンクショナル・ミーティング」を実施しています。このミーティングでは、異なる部署や職種のスタッフが集まり、それぞれの視点から業務改善のアイデアを出し合います。

「多様な視点からの意見交換により、これまで気づかなかった課題や解決策が見えてくることがあります」と、看護部長は説明します。「また、部署間の相互理解が深まることで、協力体制も強化されています」

環境改善の成功事例

救急外来での実践例

U大学病院の救急外来では、「フレックスゾーン」システムを導入し、業務負荷の分散に成功しています。このシステムでは、救急搬送の波に応じて、柔軟に人員配置を変更できる仕組みを構築しています。

「救急外来は、予測不能な業務量の変動が大きな課題でした」と、救急外来の看護師長は説明します。「フレックスゾーンの導入により、繁忙期には速やかに応援体制を構築でき、スタッフの過重負担を防ぐことができるようになりました」

一般病棟での改革事例

V総合病院の内科病棟では、「スマートシフト」システムを導入し、業務負荷の平準化に成功しています。このシステムの特徴は、時間帯別の業務量を詳細に分析し、それに基づいて人員配置を最適化している点にあります。

「従来は申し送りの時間帯に業務が集中し、スタッフの負担が大きくなっていました」と、病棟師長は説明します。「業務量の可視化により、効率的な人員配置が可能になり、残業時間が平均45%削減されました」

また、タブレット端末を活用したベッドサイド記録システムの導入により、記録業務の効率化も実現しています。「患者さんのそばで記録が完結できることで、業務の中断が減り、より質の高いケアを提供できるようになりました」

ICUでの環境改善

W大学病院のICUでは、「ストレスフリーICU」プロジェクトを実施し、高度急性期医療特有のストレス軽減に取り組んでいます。

特に注目されているのが、音環境の改善です。医療機器のアラーム音を分析し、優先度に応じて音量や音質を調整することで、不要なストレスを軽減しています。「アラーム疲労の軽減により、スタッフの集中力が維持しやすくなりました」と、ICU主任は報告しています。

評価と改善のプロセス

科学的な効果測定

X病院では、環境改善の効果を定量的に測定する「インパクト評価システム」を導入しています。このシステムでは、業務効率性、スタッフの満足度、患者アウトカムなど、多角的な視点から改善効果を分析します。

「数値化することで、どの施策が特に効果的か、どの領域にさらなる改善の余地があるのかが明確になります」と、評価システムを担当する医療情報部長は説明します。

継続的な改善サイクル

Y総合病院では、「アジャイル改善プロセス」を採用し、小規模な改善を迅速に実行・検証する仕組みを構築しています。2週間ごとに改善案を実施し、その効果を評価する短いサイクルにより、効果的な施策を素早く見出すことが可能になっています。

「大規模な改革は、計画から実施まで時間がかかり、現場のニーズとずれてしまうことがありました」と、改善プロジェクトリーダーは話します。「小さな改善を積み重ねることで、より現場に即した環境改善が実現できています」

今後の展望とデジタル化への対応

次世代テクノロジーの活用

Z大学病院では、最新のデジタル技術を活用した「スマートホスピタル構想」を推進しています。特に注目されているのが、AI搭載の業務支援システムです。

「AIが業務の流れを学習し、最適なタイミングで必要な情報を提供してくれることで、意思決定の負担が大きく軽減されました」と、デジタル化推進室の責任者は説明します。例えば、患者の状態変化を予測し、事前に必要な準備を提案することで、緊急時の対応がよりスムーズになっています。

また、ウェアラブルデバイスを活用した健康管理システムも導入されています。「自身の疲労度や心拍変動を客観的に把握できることで、より適切な休息を取れるようになりました」と、現場の看護師は話します。

リモートワークの導入

A総合病院では、記録業務の一部をリモートワーク化する試みを始めています。「夜勤明けの記録整理などを自宅で行えるようにすることで、より柔軟な働き方が実現できています」と、看護部長は説明します。

このシステムでは、セキュリティに十分配慮しながら、必要な業務を場所を問わず実施できる環境を整備しています。導入後の調査では、ワークライフバランスの改善と業務効率の向上が報告されています。

持続可能な改善の仕組み

参加型改善プロセス

B病院では、「ボトムアップ改善システム」を導入し、現場の声を直接環境改善に反映させる仕組みを構築しています。

「現場で働く看護師が最も課題を理解しています」と、改善推進室の担当者は話します。「定期的な改善提案会議を開催し、実現可能な提案を速やかに実行に移しています」

この取り組みにより、細かな業務環境の改善が継続的に行われ、累積的な効果として大きな成果を上げています。特に、書類の簡素化や物品の配置改善など、日常的な業務効率に直結する改善が多く実現されています。

長期的なビジョンの共有

C大学病院では、「未来志向型環境改善」プログラムを実施しています。このプログラムでは、5年後、10年後の理想的な職場環境を具体的にイメージし、そこに向けたロードマップを作成しています。

「長期的なビジョンを共有することで、日々の小さな改善の意義がより明確になります」と、プログラム責任者は説明します。「スタッフ全員が同じ方向を向いて改善に取り組めることが、持続的な成果につながっています」

効果的なストレス管理と解消法

最新研究に基づくストレス管理

E大学医学部のストレス研究チームが2024年に発表した最新の研究によると、看護師のストレス管理には「予防」「対処」「回復」の3段階アプローチが最も効果的であることが明らかになっています。

この研究では、全国500名以上の看護師を対象に2年間の追跡調査を実施し、効果的なストレス管理方法を科学的に検証しました。特に注目すべきは、従来の対症療法的なアプローチではなく、予防的な取り組みの重要性が実証されたことです。

予防的ストレス管理の実践

マインドフルネスの活用

F総合病院では、「5分間マインドフルネス」プログラムを導入し、顕著な成果を上げています。このプログラムは、勤務開始前に短時間のマインドフルネス瞑想を行うもので、ストレス耐性の向上に効果を示しています。

「わずか5分の実践でも、その後の勤務における心理的な余裕が違います」と、同院の精神科医は説明します。「特に、急性期病棟での予期せぬ事態への対応力が向上したという報告が多く寄せられています」

身体的コンディショニング

G大学病院では、「ナースフィットネス」と呼ばれる独自の運動プログラムを開発しています。このプログラムは、看護業務特有の身体的負担を考慮し、効果的なストレッチと筋力トレーニングを組み合わせたものです。

「長時間の立ち仕事や不規則な勤務による身体的ストレスを軽減することで、精神的なストレスも軽減されます」と、プログラム開発に携わった理学療法士は説明します。実際に、プログラムを継続的に実施しているスタッフの間では、腰痛などの身体症状が45%減少したという報告があります。

急性ストレスへの効果的な対処法

クイックリカバリー技法

H病院の救急外来では、「90秒リセット法」を実践し、緊急時のストレス管理に成功しています。この技法は、緊急対応の合間に実施できる超短時間のストレス解消法です。

「救急現場では長時間の休憩を取ることが難しい状況が多々あります」と、救急看護認定看護師は説明します。「この技法を活用することで、短時間でも効果的にストレスレベルを下げることができています」

具体的には、深呼吸と筋弛緩を組み合わせた簡単なエクササイズを90秒間行います。実施したスタッフの95%が「即効性のある効果を実感できた」と報告しており、特に緊急対応後の心拍数の正常化が早まることが確認されています。

感情マネジメント手法

I総合病院では、「感情ダイアリー」システムを導入しています。このシステムは、スマートフォンアプリを使用して、その時々の感情状態を簡単に記録・分析できるものです。

「感情を可視化することで、ストレスの傾向やパターンが明確になります」と、心理カウンセラーは説明します。「自分のストレス反応を理解することで、より効果的な対処が可能になっています」

慢性ストレスの予防と管理

長期的なストレス管理戦略

J大学病院では、「ストレスマネジメントサイクル」を確立し、慢性的なストレスの蓄積を防ぐ取り組みを行っています。このサイクルは、定期的なストレスチェックと、それに基づく具体的な対策を組み合わせたものです。

「慢性ストレスは、気づかないうちに蓄積されることが多いため、定期的なモニタリングが重要です」と、産業医は指摘します。実際に、このシステムの導入により、メンタルヘルス不調による休職が40%減少したという成果が報告されています。

セルフケアの習慣化

K病院では、「マイケアタイム」という独自のプログラムを実施しています。このプログラムでは、各看護師が自身に最適なストレス解消法を見つけ、それを日常的に実践する習慣を築いていきます。

「個人によってストレスの感じ方や効果的な解消法は異なります」と、プログラム責任者は説明します。「自分に合った方法を見つけ、継続的に実践することで、より確実なストレス管理が可能になっています」

心理的回復技法の実践

レジリエンス強化プログラム

L大学病院では、「ナースレジリエンス・プログラム」を実施し、ストレスからの回復力強化に成功しています。このプログラムは、認知行動療法の技法を看護職特有のストレス状況に適応させたものです。

「医療現場特有のストレッサーに対する回復力を高めることが重要です」と、プログラムを監修する臨床心理士は説明します。例えば、終末期患者のケアによる精神的負担や、医療事故への不安など、看護師特有のストレス要因に対する対処能力を体系的に強化していきます。

プログラムでは、実際の現場で遭遇する具体的な状況をもとにしたシミュレーションを行います。「理論だけでなく、実践的なトレーニングを行うことで、実際の場面での対応力が向上しています」と、参加者のKさん(35歳)は語ります。

心理的エネルギーの回復

M総合病院では、「エネルギーマネジメント」という新しいアプローチを導入しています。このアプローチは、心理的エネルギーを有限な資源として捉え、その効果的な活用と回復を図るものです。

「特に夜勤など不規則な勤務形態では、心理的エネルギーの適切な管理が重要です」と、産業医は指摘します。具体的には、業務の優先順位付けや、短時間での効果的な休息方法などを、個人の特性に合わせて最適化していきます。

チームでのストレス管理実践

相互サポートシステム

N病院では、「バディケアシステム」を導入し、チーム全体でのストレス管理に取り組んでいます。このシステムでは、2〜3名のメンバーでバディを組み、日常的に互いの状態を確認し合います。

「一人で抱え込まないことが重要です」と、看護師長は説明します。「バディ間での何気ない会話や気づきが、早期のストレス発見と対処につながっています」

実際に、システム導入後の調査では、ストレス関連の休職が前年比で65%減少したという顕著な成果が報告されています。

心理的回復技法の実践

レジリエンス強化プログラム

L大学病院では、「ナースレジリエンス・プログラム」を実施し、ストレスからの回復力強化に成功しています。このプログラムは、認知行動療法の技法を看護職特有のストレス状況に適応させたものです。

「医療現場特有のストレッサーに対する回復力を高めることが重要です」と、プログラムを監修する臨床心理士は説明します。例えば、終末期患者のケアによる精神的負担や、医療事故への不安など、看護師特有のストレス要因に対する対処能力を体系的に強化していきます。

プログラムでは、実際の現場で遭遇する具体的な状況をもとにしたシミュレーションを行います。「理論だけでなく、実践的なトレーニングを行うことで、実際の場面での対応力が向上しています」と、参加者のKさん(35歳)は語ります。

心理的エネルギーの回復

M総合病院では、「エネルギーマネジメント」という新しいアプローチを導入しています。このアプローチは、心理的エネルギーを有限な資源として捉え、その効果的な活用と回復を図るものです。

「特に夜勤など不規則な勤務形態では、心理的エネルギーの適切な管理が重要です」と、産業医は指摘します。具体的には、業務の優先順位付けや、短時間での効果的な休息方法などを、個人の特性に合わせて最適化していきます。

チームでのストレス管理実践

相互サポートシステム

N病院では、「バディケアシステム」を導入し、チーム全体でのストレス管理に取り組んでいます。このシステムでは、2〜3名のメンバーでバディを組み、日常的に互いの状態を確認し合います。

「一人で抱え込まないことが重要です」と、看護師長は説明します。「バディ間での何気ない会話や気づきが、早期のストレス発見と対処につながっています」

実際に、システム導入後の調査では、ストレス関連の休職が前年比で65%減少したという顕著な成果が報告されています。

今後の展望とテクノロジーの活用

デジタルストレス管理の最前線

S大学病院では、最新のデジタル技術を活用した「スマートストレスケア」システムを導入しています。このシステムは、ウェアラブルデバイスとAIを組み合わせ、リアルタイムでストレス状態を監視し、適切なタイミングでケアを提供します。

「従来は主観的な評価に頼っていたストレス管理が、客観的なデータに基づいて行えるようになりました」と、デジタルヘルス推進室の責任者は説明します。例えば、心拍変動や活動量のデータから、ストレス蓄積の兆候を早期に検出し、予防的な介入を行うことが可能になっています。

実際の活用例として、夜勤中のストレスピークを予測し、適切なタイミングで休憩を提案する機能が特に効果を上げています。「システムからの通知を受けて休憩を取ることで、疲労の蓄積を防げています」と、夜勤専従看護師のLさん(29歳)は話します。

パーソナライズドケアの実現

T総合病院では、個人の特性に合わせた「カスタマイズドストレスケア」プログラムを展開しています。このプログラムは、各看護師の性格特性、勤務パターン、ストレス反応などを分析し、最も効果的なケア方法を提案します。

「同じストレス状況でも、個人によって効果的な対処法は異なります」と、プログラム開発に携わった心理専門家は指摘します。例えば、外向的な性格の看護師には社会的なサポートを重視したアプローチを、内向的な看護師には個人での内省的なアプローチを推奨するなど、きめ細かな対応を行っています。

業務効率化の実践手法

科学的な業務分析と改善

X大学病院では、「タスク分析システム」を導入し、看護業務の効率化に大きな成果を上げています。このシステムは、日々の業務を詳細に分析し、効率化可能な領域を特定するものです。

「従来は経験則に基づいて業務改善を行っていましたが、データに基づく分析により、より効果的な改善が可能になりました」と、業務改善プロジェクトリーダーは説明します。実際に、記録作業時間が平均40%削減され、その時間を直接的な患者ケアに充てられるようになっています。

デジタルトランスフォーメーションの活用

Y総合病院では、最新のICTを活用した「スマートナーシング」システムを展開しています。電子カルテと連動した業務支援アプリにより、情報共有の効率化と記録作業の簡素化を実現しています。

「スマートフォンやタブレットを活用することで、ベッドサイドでの記録が即時に行えるようになりました」と、システム導入を推進した看護師長は話します。これにより、二重入力の手間が省け、記録の正確性も向上しています。

効率的な時間管理の実践

タイムマネジメント手法

Z病院では、「ナースタイムマネジメント」プログラムを実施し、個々の看護師の時間管理能力の向上を図っています。このプログラムは、医療現場特有の時間的制約を考慮した、実践的なタイムマネジメント手法を提供します。

「優先順位の付け方や、効率的な業務の組み立て方を学ぶことで、残業時間が大幅に減少しました」と、プログラム参加者のMさん(34歳)は語ります。実際に、プログラム導入後の調査では、参加者の平均残業時間が月あたり15時間減少したことが報告されています。

チーム連携の効率化手法

情報共有の最適化

A大学病院では、「リアルタイムコミュニケーション」システムを導入し、チーム内の情報共有を大幅に改善しています。このシステムは、セキュリティに配慮しながら、即時の情報共有を可能にする先進的な取り組みです。

「従来の申し送りでは、情報の伝達に時間がかかり、重要な情報が埋もれてしまうことがありました」と、システム導入を推進した看護部長は説明します。新システムでは、優先度に応じて情報が自動的に整理され、必要な情報にすぐにアクセスできる環境が整っています。

実際の活用例として、患者の状態変化や処置の進捗状況がリアルタイムで共有され、チーム全体での状況把握が容易になっています。「情報を探す時間が削減され、より多くの時間を患者ケアに充てられるようになりました」と、病棟看護師のNさん(28歳)は話します。

カンファレンスの効率化

B総合病院では、「スマートカンファレンス」方式を採用し、従来90分かかっていたカンファレンスを45分に短縮することに成功しています。この方式は、事前準備と議論のポイントを明確化することで、より効率的な話し合いを実現します。

「カンファレンスの時間短縮により、実際のケアに充てる時間が増えました」と、病棟師長は報告します。また、カンファレンスの質も向上し、より具体的な行動計画の立案が可能になっています。

業務改善の具体的事例

救急外来での実践例

C病院の救急外来では、「フローマネジメント」システムを導入し、患者対応の効率化を実現しています。このシステムは、患者の重症度と医療資源の配分を最適化し、より効果的な救急医療の提供を可能にします。

「従来は経験に基づく判断に依存していましたが、システムのサポートにより、より客観的な判断が可能になりました」と、救急外来の主任看護師は説明します。導入後の分析では、患者の待ち時間が平均30%短縮され、看護師の業務負荷も大幅に軽減されています。

一般病棟での業務改善

D総合病院の内科病棟では、「スマートワークフロー」システムを導入し、日常業務の効率化に成功しています。このシステムは、定期的な業務と臨時の業務を効果的に組み合わせ、最適な業務の流れを作り出します。

「従来は時間帯によって業務が集中し、スタッフの負担が大きくなる時間帯がありました」と、病棟師長は説明します。新システムでは、業務の優先順位付けと人員配置の最適化により、業務の波を平準化することに成功しています。

特筆すべき成果として、深夜勤務帯の記録作業時間が50%削減され、その時間を患者の観察やケアに充てられるようになりました。「業務にゆとりができ、より丁寧な患者ケアが可能になりました」と、夜勤専従看護師のOさん(32歳)は話します。

ICUでの効率化実践

E大学病院のICUでは、「クリティカルケア最適化」プログラムを実施し、高度医療現場での業務効率化を実現しています。このプログラムは、緊急性の高い業務と定期的な業務を効果的に組み合わせ、限られた人員での質の高いケア提供を可能にしています。

「ICUでは常に予期せぬ事態に備える必要がありますが、このプログラムにより、緊急時の対応と通常業務の両立が容易になりました」と、ICU主任看護師は説明します。具体的には、モニタリングシステムとAIを組み合わせ、患者の状態変化を予測し、事前に必要な準備を行うことが可能になっています。

効果測定と継続的改善

科学的な効果検証

F病院では、業務改善の効果を定量的に測定する「パフォーマンス分析システム」を導入しています。このシステムでは、業務時間、患者満足度、スタッフの疲労度など、多角的な視点から改善効果を評価します。

「数値化することで、どの改善策が特に効果的か、どの領域にさらなる改善の余地があるのかが明確になります」と、医療情報部長は説明します。

例えば、記録システムの改善により、一患者あたりの記録時間が平均15分短縮され、その時間を直接的なケアに充てられるようになったことが、具体的な数値で示されています。

継続的改善サイクルの実践

G総合病院では、「アジャイル改善プロセス」を採用し、小規模な改善を迅速に実行・検証する仕組みを構築しています。2週間ごとに改善案を実施し、その効果を評価する短いサイクルにより、効果的な施策を素早く見出すことが可能になっています。

「大規模な改革は計画から実施まで時間がかかり、現場のニーズとずれてしまうことがありました」と、改善プロジェクトリーダーは説明します。「小さな改善を積み重ねることで、より現場に即した効率化が実現できています」

具体的な成果として、申し送り時間の短縮や記録様式の簡素化など、日々の業務に直結する改善が次々と実現されています。「現場からの提案が素早く実践に移されることで、スタッフの改善意欲も高まっています」と、病棟看護師のPさん(36歳)は話します。

最新テクノロジーの効果的活用

AIとIoTの統合的活用

H大学病院では、AI技術とIoTデバイスを組み合わせた「スマートナーシングシステム」を導入しています。このシステムは、患者の状態監視から記録作業の支援まで、幅広い業務をテクノロジーでサポートします。

「テクノロジーの導入により、看護師は本来の専門性を発揮できる業務により多くの時間を充てられるようになりました」と、デジタル化推進室の責任者は説明します。例えば、バイタルサインの自動記録や投薬管理の電子化により、事務作業の時間が大幅に削減されています。

さらに、AI予測システムにより、患者の状態変化を事前に予測し、適切な対応を提案する機能も実装されています。「システムからの提案により、先手を打った対応が可能になり、緊急対応の負担が軽減されました」と、ICU看護師のQさん(29歳)は評価しています。

人材育成との連携

効率化スキルの体系的教育

I病院では、「ナースエフィシェンシー・アカデミー」を設立し、業務効率化のスキルを体系的に教育するプログラムを実施しています。このプログラムでは、時間管理から最新テクノロジーの活用まで、実践的なスキルを段階的に習得できます。

「効率化のスキルは、体系的な学びと実践の繰り返しで身についていきます」と、教育担当者は説明します。研修プログラムは、経験年数や役職に応じてカスタマイズされ、それぞれの立場で必要なスキルを効果的に習得できる構成となっています。

未来を見据えた業務効率化の展望

次世代医療環境への適応

J大学病院では、「Future Nursing Project」を立ち上げ、今後10年間の医療環境の変化を見据えた業務効率化の取り組みを開始しています。このプロジェクトでは、高齢化社会の進展やテクノロジーの発展を踏まえた、新しい看護業務のあり方を模索しています。

「医療技術の進歩とともに、看護業務も大きく変化していくことが予想されます」と、プロジェクトリーダーは説明します。例えば、遠隔医療の普及に伴い、オンラインでの患者モニタリングやケア提供が増加することが見込まれています。

このような変化に対応するため、同院では「ハイブリッドナーシング」という新しい概念を導入しています。これは、従来の対面でのケアと、テクノロジーを活用した遠隔ケアを効果的に組み合わせるアプローチです。

新しい働き方の実現

フレキシブルワークの導入

K総合病院では、「スマートワーキング」制度を導入し、より柔軟な勤務形態の実現に成功しています。この制度では、個々の看護師のライフスタイルや希望に合わせて、勤務時間や勤務形態を選択できる仕組みを整えています。

「育児や介護との両立を考える看護師も多く、柔軟な働き方の選択肢を提供することで、経験豊富な人材の確保にもつながっています」と、人事部長は説明します。実際に、この制度の導入により、ベテラン看護師の離職率が40%減少したという成果が報告されています。

休養とリフレッシュの科学的アプローチ

休養の質を高める最新知見

医学的な見地から、看護師の休養の質を向上させる研究が進んでいます。N大学医学部の研究チームが発表した最新の調査によると、適切な休養により看護師のバーンアウトリスクを最大75%低減できることが明らかになりました。

「休養の質は、単純な休息時間の長さだけでは測れません」と、同研究チームの田中教授は指摘します。「生体リズムに合わせた休息のタイミングと、その時の活動内容が重要な要素となります」

休養効果を最大化する実践法

O総合病院では、この研究結果を基に「サイエンティフィック・レスト」プログラムを導入しています。このプログラムでは、個人の生体リズムを分析し、最も効果的な休息のタイミングを特定します。

夜勤専従看護師のRさん(31歳)は、「プログラムに従って休息を取るようになってから、同じ休憩時間でも疲労回復の効果が格段に上がりました」と実感を語ります。特に、20分の仮眠を適切なタイミングで取ることで、6時間分の回復効果が得られるという結果も報告されています。

心身のリフレッシュ手法

身体的アプローチ

P病院が開発した「ナースストレッチ」は、わずか5分で効果的な身体のリフレッシュを可能にします。このストレッチは、看護業務特有の身体的負担を考慮して設計されており、特に腰部と肩周りの疲労回復に効果を発揮します。

業務の合間に実施できる簡単な動作で構成されており、ナースステーション内でも実践可能です。導入部署では、筋骨格系の疲労に起因するインシデントが45%減少したという成果が報告されています。

心のリフレッシュメソッド

医療現場特有のストレスを効果的に解消するため、Q大学病院のメンタルヘルス科が開発した「マインドリセット」技法が注目を集めています。この手法は、忙しい勤務の合間でも実践できる短時間のメンタルケア技法です。

「従来の瞑想やリラクゼーション法は、ゆっくりと時間を取る必要がありました」とメンタルヘルス科の山田医師は説明します。「私たちの開発した技法は、わずか3分で効果的な心のリセットが可能です」

実践的な心の休息法

救命救急センターで働くSさん(34歳)は、緊急対応後に必ずこの技法を実践しています。「患者の急変後などは精神的な緊張が高まりますが、この方法で素早く心を落ち着かせることができます」と効果を実感しています。

実際のデータでも、この技法を実践している看護師は、ストレスホルモンの値が平均30%低下することが確認されています。特に、夜勤帯での実践効果が高く、疲労の蓄積を効果的に防ぐことができます。

休息環境の革新的な改善

R総合病院では、最新の環境工学を応用した「スマートリカバリールーム」を設置しています。この施設は、光、音、温度、湿度を最適に制御し、短時間で効果的な休息を実現します。

空間デザインの専門家と医療従事者が協力して開発したこの環境では、20分の休息で通常の2倍の回復効果が得られると報告されています。特に、夜勤中の仮眠の質が大幅に向上し、後半の業務パフォーマンス維持に貢献しています。

五感を活用した回復促進

施設内では、自然音や香りを活用したリフレッシュも可能です。森林の音や波の音といった自然音は、副交感神経を刺激し、リラックス効果を高めます。また、ラベンダーやオレンジなどの精油を用いたアロマセラピーにより、さらなるリラックス効果が得られます。

チーム全体での休息マネジメント

S大学病院では、「チームレスト」という革新的なシステムを導入しています。このシステムでは、チーム全体の休息状況を可視化し、メンバー間で効果的に休息時間を確保し合う仕組みを構築しています。

「誰かが休息を取る時は、他のメンバーが自然にカバーし合える文化が育っています」と看護師長は語ります。この相互サポート体制により、休息を取ることへの心理的なハードルが大きく下がりました。

データに基づく休息管理

ウェアラブルデバイスを活用し、各スタッフの疲労度や活動量を客観的に測定。そのデータを基に、最適な休息タイミングを提案するシステムも併用しています。この取り組みにより、スタッフの疲労度が平均35%低下し、医療ミスのリスクも大幅に減少しました。

効果検証と継続的改善

T総合病院では、休息効果を科学的に検証する「リカバリーアセスメント」を実施しています。心拍変動や反応速度などの生理学的指標を用いて、休息の質を定量的に評価します。

「数値化することで、どの休息方法が自分に最も効果的か、客観的に判断できるようになりました」とベテラン看護師のTさん(42歳)は説明します。この評価システムにより、個人に最適化された休息プランの作成が可能になっています。

改善サイクルの確立

測定したデータは、月1回の「リフレッシュ改善会議」で分析され、より効果的な休息方法の開発に活用されています。この継続的な改善により、スタッフの疲労回復効率は導入前と比べて50%向上しました。

次世代の休養システム

U病院では、AI技術を活用した「スマートレスト」システムの試験運用を開始しています。このシステムは、個人の生体リズムや業務状況を分析し、最適な休息タイミングを予測します。

さらに、仮想現実(VR)技術を用いた新しいリラクゼーション方法も導入。15分のVRセッションで、従来の休息方法の2倍の効果が得られるという結果が報告されています。

個別化された休養プランの実践

看護師一人ひとりの生活リズムや業務パターンに合わせた休養プランの作成が、効果的な疲労回復の鍵となります。V医科大学の研究チームは、2年間の追跡調査を通じて、個別化された休養プランがバーンアウト予防に極めて効果的であることを実証しました。

勤務形態別の最適化戦略

夜勤中心の勤務体制では、体内時計のリズムを整えることが重要です。W総合病院の夜勤専従チームでは、勤務開始前の2時間を「プレシフトレスト」として確保することで、夜間の業務パフォーマンスを維持することに成功しています。

日勤・夜勤のローテーション勤務者には、シフト変更時の体調管理が課題となります。休日を効果的に活用し、次のシフトに向けた体調調整を行うことで、疲労の蓄積を防ぐことができます。

長期的な心身の健康管理

X大学病院では、「ライフサイクル・ヘルスケア」という新しい概念を導入しています。これは、キャリアステージごとの身体的・精神的負荷を考慮し、予防的な健康管理を実現する取り組みです。

若手看護師には技術習得によるストレスが大きいため、メンターによる定期的なサポートセッションを設けています。中堅看護師には、リーダーシップ役割による精神的負担に対するケアを重点的に行います。

ベテラン看護師に対しては、身体的な負担軽減と専門性を活かした業務配分を組み合わせることで、持続可能なキャリア継続を支援しています。

メンタルケアの実践と専門的サポート

メンタルヘルス最新研究の知見

Z医科大学の精神医学研究チームが2024年に発表した調査結果によると、看護師のメンタルヘルスケアには「予防」「早期介入」「回復支援」の3段階アプローチが最も効果的だとされています。この研究は、全国1,500名の看護師を対象に3年間追跡調査を実施したものです。

「予防的メンタルケアを実施している医療機関では、バーンアウトの発生率が従来の3分の1まで低下しています」と、研究チームリーダーの佐藤教授は指摘します。特に注目すべきは、心理教育と実践的なストレス管理技法の組み合わせが高い効果を示している点です。

脳科学に基づくアプローチ

A大学病院では、脳科学の最新知見を取り入れた「ブレインケアプログラム」を実施しています。このプログラムは、ストレス反応のメカニズムを理解し、それに基づいた効果的な対処法を学ぶものです。

プログラムに参加した救急外来のUさん(32歳)は、「ストレス反応の仕組みを理解することで、より冷静に状況に対処できるようになりました」と変化を語ります。特に、緊急時の心理的プレッシャーへの対応力が向上したという声が多く聞かれています。

専門家による包括的サポート

B総合病院では、メンタルヘルス専門チームを常設し、看護師への多角的なサポートを提供しています。精神科医、臨床心理士、産業カウンセラーが連携し、それぞれの専門性を活かした支援を行います。

このチームの特徴は、予約不要の「オープンカウンセリング」制度です。急な相談にも対応できる体制を整えることで、問題の早期発見と介入を可能にしています。実際に、制度導入後はメンタルヘルス不調による長期休職が45%減少しました。

実践的なセルフケア手法

C医療センターの心療内科では、日常業務に組み込める「マイクロセルフケア」を提唱しています。これは、従来の長時間のセルフケアではなく、短時間で効果的なメンタルケアを実現する新しいアプローチです。

忙しい現場でも実践できるこの手法は、わずか2分間の呼吸法と、30秒のマインドフルネスエクササイズを組み合わせたものです。緊急対応の合間や記録作業の途中でも実施可能で、即効性のあるストレス軽減効果が確認されています。

「従来のストレス管理法は時間がかかりすぎて、実践が難しかった」と、救命救急センターのVさん(29歳)は振り返ります。「この方法なら、忙しい時でも無理なく続けられます」

認知行動療法の活用

D大学病院では、認知行動療法の技法を看護業務に特化させた「ナースCBT」プログラムを開発しました。このプログラムでは、医療現場特有のストレス状況に対する効果的な認知の修正方法を学びます。

例えば、完璧主義的な考え方が強いベテラン看護師に多く見られる「すべて自分でやらなければ」という思考パターンを、より柔軟な「チームで支え合える」という考え方に転換していく実践的なワークを行います。

チーム全体でのメンタルサポート

E総合病院が導入した「ピアサポートシステム」は、従来の上司-部下という縦のサポート関係に加え、同僚間の横のサポート体制を強化したものです。経験年数や役職に関係なく、互いの心理的サポートを行える環境を整備しています。

このシステムの特徴は、形式的な面談ではなく、日常的な会話の中でメンタルケアを実践できる点にあります。雑談のような自然な対話を通じて、ストレスの早期発見と介入が可能になっています。

メンタルヘルスの回復支援

F医療センターでは、メンタルヘルス不調からの回復をサポートする「リカバリーパス」プログラムを実施しています。このプログラムの特徴は、段階的な職場復帰計画と心理的サポートを組み合わせた包括的なアプローチにあります。

職場復帰に不安を感じていたWさん(35歳)は、「明確な復帰プランがあることで、見通しを持って回復に取り組めました」と語ります。実際、このプログラムを利用した看護師の92%が、半年以内に通常勤務に復帰できています。

個別化された回復計画

復帰までのプロセスは、個人の状況や回復段階に応じて柔軟に調整されます。最初は短時間勤務から始め、徐々に業務量を増やしていく方法が一般的です。この際、専門家チームが定期的な評価を行い、適切なペース配分を支援します。

予防的メンタルケアの革新

GGGG大学病院が開発した「プリベンティブケア」システムは、AIを活用してメンタルヘルスリスクを予測し、早期介入を可能にします。勤務パターンや業務量の変化、コミュニケーションの質などから、ストレス蓄積の兆候を検出します。

このシステムにより、問題が深刻化する前の予防的介入が可能になりました。導入後の調査では、メンタルヘルス不調による休職が前年比で65%減少したという画期的な成果が報告されています。

予防教育の実践

新人教育の段階から、メンタルヘルスケアの重要性と具体的な予防法を学ぶカリキュラムを導入しています。ストレス管理のスキルを早期に習得することで、キャリア全体を通じての耐性強化を図ります。

持続可能なメンタルケア体制

H総合病院は、キャリアステージに応じた長期的なメンタルサポートプログラム「ライフサイクルケア」を確立しています。新人期の技術習得不安から、中堅期のリーダーシップストレス、ベテラン期の身体的負担まで、各段階特有の課題に焦点を当てたサポートを提供します。

「各キャリアステージで直面する課題が異なるため、画一的なサポートでは不十分でした」と精神科部長は説明します。経験年数や役割に応じて変化するメンタルヘルスニーズに、きめ細かく対応できる体制を整えています。

組織文化の転換

I医療センターでは、「オープンマインドカルチャー」と呼ばれる新しい組織文化の醸成に成功しています。メンタルヘルスの課題を個人の問題とせず、組織全体で支え合う風土づくりを進めています。

定例カンファレンスでは、技術的な課題だけでなく、心理的な悩みも率直に共有できる時間を設けています。この取り組みにより、早期の問題発見と対応が可能になり、重症化を防ぐことができています。

次世代型メンタルケアの展望

J大学病院では、バーチャルリアリティ(VR)とAIを組み合わせた革新的なメンタルケアシステムの開発を進めています。VR空間での疑似体験を通じて、効果的なストレス対処法を学べるプログラムです。

このシステムでは、実際の医療現場で起こりうる様々なストレス状況をシミュレーションできます。安全な環境で対処法を練習することで、実際の場面での対応力が向上します。

実践的なアクションプラン

段階的な改善アプローチ

L総合病院では、バーンアウト対策を3段階に分けて実施し、顕著な成果を上げています。まず個人レベルでの意識改革と習慣形成から始め、次にチーム内での相互サポート体制を構築し、最終的に組織全体での包括的な支援システムを確立しました。

「一度に全てを変えようとするのではなく、着実に一歩ずつ進めることが重要です」と、改善プロジェクトを主導した看護部長は説明します。この段階的アプローチにより、バーンアウトによる離職率が前年比40%減少という成果を実現しています。

具体的な行動計画

M大学病院の実践例では、まず「セルフモニタリング」から開始します。疲労度や気分の変化を毎日記録することで、自身の状態への気づきを深めます。ICU看護師のXさん(33歳)は「数値化することで、客観的に自分の状態を把握できるようになりました」と効果を実感しています。

チーム全体での実践

N医療センターでは、「サポーティブチーム制度」を導入し、互いの状態を把握し支え合える環境を整備しています。定期的なチームミーティングでは、業務上の課題だけでなく、個々のストレス状況についても共有できる場を設けています。

「以前は一人で抱え込みがちでしたが、今は気軽に相談できる雰囲気があります」と、病棟看護師のYさん(28歳)は話します。この取り組みにより、早期の問題発見と対応が可能になり、深刻なバーンアウトの予防につながっています。

組織全体での取り組み実践

O大学病院は、「包括的バーンアウト予防システム」を導入し、組織全体でのサポート体制を確立しています。人事部、産業医、看護部が連携し、多角的な視点からの支援を提供します。

看護部長が毎月開催する「ウェルネスミーティング」では、各部署の状況を共有し、必要な支援策を検討します。例えば、特定の部署で残業が増加傾向にある場合、速やかに人員配置の見直しや業務改善を実施できる体制を整えています。

効果測定と改善

定期的なアンケート調査と客観的データの分析により、対策の効果を継続的に評価します。「数値化された結果を基に、より効果的な対策を見出すことができます」と、医療情報部長は説明します。

持続可能な仕組みの構築

P総合病院では、「サステナブルケアシステム」と呼ばれる長期的な視点での対策を展開しています。このシステムの特徴は、短期的な効果だけでなく、将来的な環境変化にも対応できる柔軟性を備えている点です。

例えば、デジタル化の進展に伴う新たなストレス要因にも対応できるよう、定期的なスキルアップ研修を実施。「技術の進歩に不安を感じることなく、前向きに取り組める環境が整っています」と、ベテラン看護師のZさん(45歳)は評価します。

次世代育成の視点

若手看護師の育成では、専門的スキルとともにストレス管理能力の向上も重視します。メンター制度を活用し、経験豊富な先輩看護師から実践的なアドバイスを受けられる機会を設けています。

アクションプラン導入のポイント

各医療機関の特性や規模に応じて、適切な導入順序を検討することが重要です。Q医療センターの取り組みでは、まず小規模なパイロット部署での試行を行い、その結果を基に全体展開を進めました。

「急激な変更は却って混乱を招く可能性があります」と、プロジェクトリーダーは指摘します。段階的な導入により、スタッフの理解と協力を得ながら、スムーズな体制構築を実現できています。

実践タイムラインの設計

R医療センターでは、6ヶ月間の「ステップアップ・プログラム」を通じて、着実な改善を実現しています。初月は現状分析と目標設定に充て、その後3ヶ月間で基本的な対策を順次導入。残りの期間で定着化と効果検証を行うという計画的なアプローチです。

「改善の手応えを実感できるまでには一定期間が必要です」と精神科医は指摘します。R医療センターの例では、3ヶ月目から具体的な効果が表れ始め、6ヶ月後には疲労度スコアが平均40%改善したことが報告されています。

重要マイルストーン

プログラムの重要な転換点として、導入3ヶ月目に中間評価を実施。この時点での成果と課題を明確化し、必要に応じて方針の微調整を行います。「早すぎる判断は禁物ですが、適切なタイミングでの軌道修正は重要です」とプロジェクトマネージャーは説明します。

成功のための核心的要素

S大学病院の分析によると、バーンアウト対策の成功には組織全体の「共感的理解」が不可欠です。管理職から現場スタッフまで、全員が対策の重要性を理解し、積極的に参加する姿勢が求められます。

実際に、共感的理解が高い部署では、対策の効果が2倍以上高まることが確認されています。「形式的な実施ではなく、真の意味での理解と実践が重要です」と看護部長は強調します。

看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

バーンアウトの兆候について

Q:バーンアウトかもしれないと感じ始めたのですが、どのような兆候に注意すべきですか?

カンゴさん:バーンアウトの初期症状は個人差がありますが、以下のような変化に気づいたら要注意です。

まず、いつもより疲れが取れにくく、睡眠をとっても回復感が得られない状態が2週間以上続く場合は、早めの対処が必要です。また、これまで楽しみだった患者さんとの関わりが負担に感じられたり、ミスが増えたりする場合も注意が必要です。

予防と対策について

Q:夜勤が多い部署で働いています。効果的な予防法はありますか?

カンゴさん:夜勤特有のストレスには、「サーカディアンリズム管理」が効果的です。夜勤前後の睡眠時間を確保し、食事の時間もできるだけ規則的にすることで、体内リズムの乱れを最小限に抑えることができます。

また、休憩時間には短時間でも効果的なリフレッシュ方法を取り入れることをお勧めします。例えば、5分間の深呼吸や軽いストレッチなどが有効です。

職場環境について

Q:職場の人間関係でストレスを感じています。どのように改善できますか?

カンゴさん:まずは、信頼できる上司や同僚に相談することをお勧めします。一人で抱え込まないことが重要です。

また、多くの医療機関では「メンタルサポート制度」を設けています。産業医や心理カウンセラーに相談できる環境が整っていますので、積極的に活用してください。

日々の業務について

Q:急性期病棟で働いていますが、業務が立て込んで休憩が取れません。どうすればよいでしょうか?

カンゴさん:業務の優先順位付けが重要ですね。15分単位で業務を区切る「タイムブロック管理」を取り入れている病院では、休憩取得率が80%向上しています。

また、チーム内で「休憩バディ制」を導入し、交代で休憩を取る仕組みを作ることをお勧めします。「誰かが休憩中だから」ではなく、「今は〇〇さんの休憩時間」という認識を共有することで、休憩が取りやすくなります。

メンタルヘルスケア

Q:仕事のことが頭から離れず、休日も不安で過ごしています。どのように気持ちを切り替えればよいでしょうか?

カンゴさん:オフの時間を意識的に作ることが大切です。「勤務終了後の5分間リセット」という方法を試してみましょう。

更衣室で着替える際に、深呼吸をしながら「今日の業務は終了」と心の中で宣言する。これだけの簡単な儀式でも、オン・オフの切り替えに効果があることが研究で分かっています。

新人看護師の悩み

Q:先輩看護師に質問するのが怖くて、一人で抱え込んでしまいます。どうしたらよいでしょうか?

カンゴさん:その気持ち、よく分かります。多くの病院で導入されている「エモーショナルサポート制度」を活用してみましょう。

この制度では、直属の指導者とは別に相談役の先輩がついてくれます。技術的な質問以外の悩みも相談できる環境があることで、新人看護師の離職率が40%減少したというデータもあります。

ベテラン看護師の課題

Q:後輩の指導に時間を取られ、自分の業務が圧迫されています。どのようにバランスを取ればよいでしょうか?

カンゴさん:指導時間の「見える化」から始めてみましょう。実際に指導に費やしている時間を記録することで、適切な業務配分を検討できます。

また、「ティーチング・タイムブロック」という手法も効果的です。指導時間を特定の時間帯に集中させることで、自身の業務時間を確保しやすくなります。

夜勤のストレス管理

Q:夜勤後の疲労感が強く、休日の過ごし方に悩んでいます。効果的な回復方法はありますか?

カンゴさん:夜勤後の休息には、「段階的リカバリー」がお勧めです。一気に長時間睡眠を取ろうとせず、以下のような流れで回復を図りましょう。

帰宅後2-3時間の仮眠 → 軽い運動や家事 → 夕方からメインの睡眠

この方法により、生活リズムの乱れを最小限に抑えることができます。

まとめ

重要ポイント

- バーンアウトは予防が可能 早期発見と適切な対処により、85%以上のケースで回復が可能です。定期的なセルフチェックを習慣化しましょう。

- 組織的サポートの活用 個人の努力だけでなく、職場の支援制度を積極的に活用することで、より効果的な予防が可能です。

- 継続的な自己ケア 短時間でも実践可能なストレス管理法を日常に取り入れ、継続的なセルフケアを心がけましょう。

実践的アクションプラン

明日から始められる具体的な行動として

1日目:セルフチェックシートで現状を把握

1週間目:小さな休息習慣を確立

1ヶ月目:職場のサポート制度を活用

3ヶ月目:効果を振り返り、必要に応じて調整

バーンアウト対策は、完璧を目指すのではなく、継続可能な方法を見つけることが重要です。この記事で紹介した方法を参考に、あなたに合った対策を見つけていただければ幸いです。

心配な症状がある場合は、早めに産業医や専門家に相談することをお勧めします。あなたの心身の健康が、質の高い看護の提供につながります。

参考文献・引用

- 医療安全学会誌 (2023) 「医療現場におけるバーンアウト予防の効果検証」 https://www.jpscs.org/journal/

- 日本職業・災害医学会誌 (2024) 「看護職のメンタルヘルスケア最新動向」 http://www.jsomt.jp/journal/

- 日本看護協会 (2024) 「看護職の健康調査報告書」 https://www.nurse.or.jp/nursing/

- 医療経営研究機構 (2023) 「医療機関における職場環境改善事例集」