この記事で分かること

- 静岡県立看護専門学校の70年以上の歴史に裏付けされた教育の特徴と魅力

- 2025年度入試の選抜方法と科目別の具体的な対策ポイント

- 充実した実習環境と連携医療機関における臨床実習の詳細

- 奨学金制度を含む具体的な学費とサポート体制の全容

この記事を読んでほしい人

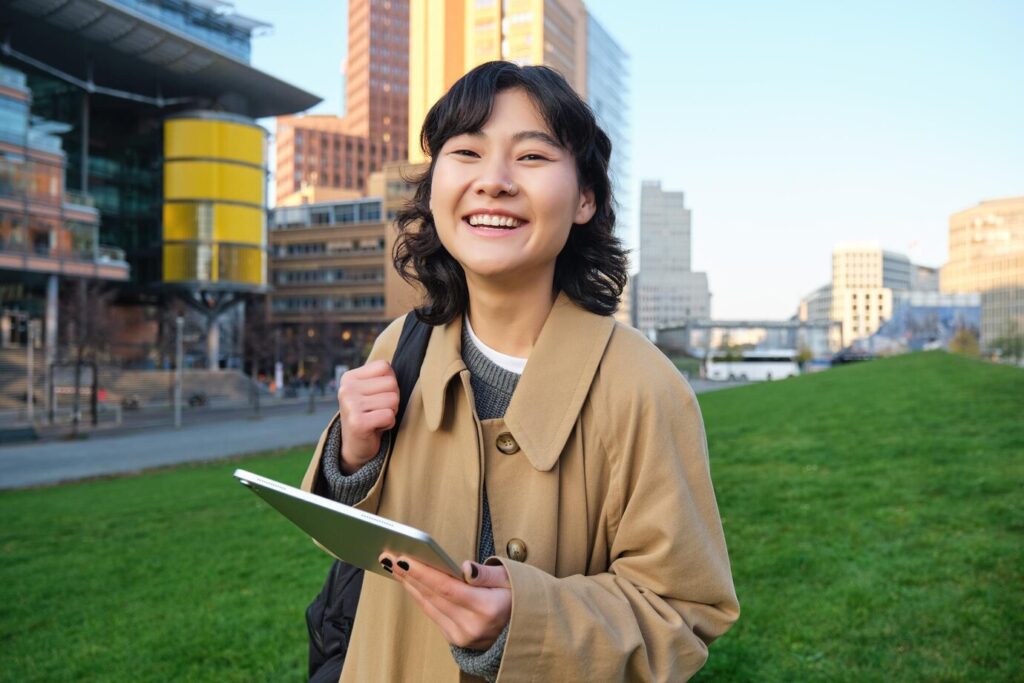

- 看護師として地域医療に貢献したいと考えている方

- 静岡県立看護専門学校への進学を検討している受験生

- 看護師を目指す社会人の方

- ご家族の進路選択をサポートされている保護者の方

静岡県立看護専門学校の特徴とポイント

静岡県立看護専門学校は、1952年の創立以来、地域医療の最前線で活躍する多くの看護師を輩出してきました。

充実した教育環境と実践的なカリキュラム、そして高い就職実績を誇る本校の特徴と魅力を詳しくご紹介します。

70年以上の歴史が育んだ教育理念

建学の精神と教育目標

創立時から受け継がれてきた「誠実」「共生」「創造」という3つの理念は、現代の医療現場でも重要とされる看護師の資質として、カリキュラムの随所に反映されています。

特に臨地実習では、患者様との信頼関係構築を重視した実践的な指導が行われており、多くの卒業生が即戦力として高い評価を受けています。

看護教育の変遷

開校以来、医療技術の進歩と社会のニーズに応じて教育内容を進化させてきました。

2020年のカリキュラム改正では、地域包括ケアシステムへの対応力強化と、多職種連携に関する教育が充実化されました。

さらに2024年度からは、シミュレーション教育の拡充やICT活用による学習支援体制の強化が図られています。

充実した教育環境と施設

最新設備を備えた実習室

2023年にリニューアルされた実習室には、高機能シミュレーターやモニタリング機器が完備されています。

学内での実践的な技術トレーニングにより、臨地実習での学びがより深いものとなっています。各実習室には指導用モニターが設置され、きめ細かな個別指導が可能な環境が整っています。

図書館とラーニングセンター

24時間利用可能な図書館には、専門書や学術雑誌が充実しているほか、電子ジャーナルへのアクセス環境も整備されています。

ラーニングセンターには個別学習ブースやグループ学習室が設けられ、学生の自主的な学びをサポートしています。

特色あるカリキュラム編成

段階的な学習プログラム

1年次は基礎医学と看護の基本を学び、2年次からは専門分野の学習と基礎看護学実習が始まります。3年次には、より専門的な実習と総合的な学習により、実践力を養成します。

各学年で学ぶ内容が有機的に結びつくよう、カリキュラムが工夫されています。

充実した実習プログラム

静岡県内の主要医療機関と連携し、様々な診療科での実習機会が確保されています。

急性期から回復期、在宅看護まで、幅広い看護実践を経験できることが特徴です。実習指導は本校の教員に加え、各施設の実習指導者が丁寧にサポートを行います。

学生生活のサポート体制

担任制による学習支援

各学年に複数の担任教員が配置され、学習面だけでなく、生活面でも細やかな指導を行っています。定期的な個別面談により、学生一人ひとりの課題や目標に応じた支援が提供されています。

健康管理とメンタルヘルス

保健室には常勤の養護教諭が配置され、学生の健康管理をサポートしています。また、臨床心理士による定期的なカウンセリングも利用可能で、充実した学生生活を送るための体制が整っています。

2025年度入試情報と対策

2025年度入試では、基礎学力試験と面接試験を通じて、看護師として必要な適性と能力を総合的に評価します。ここでは試験科目ごとの重要ポイントと、効果的な対策方法をご紹介します。

入試概要と特徴

試験科目と配点構成

2025年度入試では国語総合(100点)、数学I・A(100点)、英語(100点)、面接(50点)が実施されます。特に基礎的な学力と論理的思考力、コミュニケーション能力が重視されており、各科目でバランスの取れた得点が求められます。

選抜方法の特徴

一般選抜に加え、社会人特別選抜や地域特別選抜など、多様な入学者選抜を実施しています。特に社会人特別選抜では、実務経験を評価の対象とし、面接試験の比重が高くなっています。

科目別対策のポイント

国語総合の対策

評論文の読解力と、医療現場で必要とされる的確な文章表現力が問われます。過去問分析によると、医療や看護に関連する題材が頻出しており、専門用語の基礎知識も重要です。記述問題では、論理的な文章構成力が評価されます。

数学の重点ポイント

数学I・Aの範囲から、特に医療現場で必要となる数的処理能力を問う問題が出題されます。薬液計算や統計的な考え方を問う問題が増加傾向にあり、これらの分野の基礎力強化が重要です。

英語試験への備え

医療英語の基礎的な理解を含む、実践的な英語力が試されます。長文読解では医療や看護に関する内容が多く、専門的な文章への対応力が必要です。リスニング問題も含まれるため、医療現場での会話表現にも慣れておく必要があります。

年間学習計画と対策

4月から8月の準備期間

基礎学力の充実を図る時期です。各科目の弱点把握と基礎固めを中心に、計画的な学習を進めます。特に英語は毎日の学習習慣を作り、基本的な医療英語の習得を目指します。

9月から11月の実践期間

模擬試験や過去問演習を通じて、実践力を養成する時期です。時間配分の確認や、本番を想定した演習を重ねることで、試験への対応力を高めていきます。

12月から試験直前期

これまでの学習内容の総復習と、弱点の最終確認を行います。特に面接試験に向けて、志望動機や将来のビジョンを整理し、練習を重ねることが重要です。

面接試験対策

面接試験の評価ポイント

面接では看護師としての適性、コミュニケーション能力、将来への展望などが総合的に評価されます。特に、患者様への共感的理解や、チーム医療における協調性が重視されます。

効果的な準備方法

志望動機や看護師を目指すきっかけ、将来のビジョンについて、具体的なエピソードを交えながら整理します。また、医療や看護に関する時事問題についても、自分なりの考えを持っておくことが重要です。

想定質問への対応

よく聞かれる質問として、看護師を志望する理由、本校を選んだ理由、看護師に必要な資質についての考え、学生生活で力を入れたいことなどがあります。それぞれの質問に対して、具体的で説得力のある回答を準備します。

合格に向けた総合的な準備

学習環境の整備

効率的な学習を進めるため、参考書や問題集の選定、学習計画表の作成など、計画的な準備が必要です。オンライン学習ツールの活用も検討し、自分に合った学習スタイルを確立します。

体調管理の重要性

長期的な学習に備え、規則正しい生活リズムの確立と適度な運動習慣の維持が重要です。特に試験直前期は、十分な睡眠時間を確保し、ベストコンディションで本番に臨めるよう調整します。

学費・奨学金情報

静岡県立看護専門学校での学習に必要な費用と、利用可能な奨学金制度について詳しくご説明します。計画的な資金準備のため、具体的な金額とその内訳、さらに活用できる支援制度をご紹介します。

学費の詳細

入学時に必要な費用

入学金として282,000円が必要となります。これに加えて、教科書・教材費として約150,000円、実習用具費として約80,000円、制服代として約50,000円が入学時の必要経費となります。

また、任意ではありますが、学生総合保障制度への加入費用として約30,000円が推奨されています。

年間の授業料と諸経費

年間授業料は390,000円で、前期と後期の2回に分けて納付することができます。

実習費用として年間約150,000円、その他教材費として年間約50,000円が必要となります。また、学内演習や臨地実習に必要な消耗品費として、年間約30,000円を見込んでおく必要があります。

奨学金制度の活用

日本学生支援機構奨学金

第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)が利用可能です。特に成績優秀な学生は、第一種奨学金の利用が推奨されます。月額は自宅通学の場合20,000円から53,000円、自宅外通学の場合20,000円から60,000円の中から選択することができます。

静岡県看護師等修学資金

静岡県内の医療機関での就職を希望する学生を対象とした返還免除制度付きの奨学金です。月額36,000円が貸与され、卒業後に県内の指定医療機関で5年間勤務することで返還が免除されます。

病院奨学金制度

県内の多くの医療機関が独自の奨学金制度を設けています。

月額30,000円から50,000円程度の支援があり、卒業後の一定期間の勤務で返還が免除される制度が一般的です。指定病院での就職を考えている場合は、積極的な活用をお勧めします。

経済支援制度の活用

授業料減免制度

経済的な理由により授業料の納付が困難な学生を対象に、授業料の全額または半額を免除する制度があります。前年度の世帯収入や学業成績などの条件を満たす必要があります。

分割納付制度

授業料の一括納付が困難な場合、申請により分割納付が認められる場合があります。年間の授業料を4回から6回に分けて納付することが可能です。事前の相談と申請が必要となります。

経費節減のためのアドバイス

教科書・教材の購入方法

教科書は新品購入が基本となりますが、参考書や問題集については、先輩から譲り受けたり、古書店を利用したりすることで経費を抑えることができます。

また、図書館の活用により、必要最小限の購入に抑えることも可能です。

実習関連費用の管理

実習用具や消耗品は計画的な購入と丁寧な管理により、余分な出費を抑えることができます。また、実習グループ内での共同購入や、再使用可能な用具の活用も検討することをお勧めします。

その他の経費削減策

通学方法の工夫や、学生割引の積極的な活用により、付随的な経費を抑えることができます。また、学内のコピー機やプリンターの利用により、印刷費用の節約も可能です。

就職状況と支援体制

静岡県立看護専門学校は開校以来、99%を超える高い就職率を維持しています。充実したキャリア支援体制と、県内外の医療機関との強い連携により、学生一人ひとりの希望に沿った就職実現をサポートしています。

直近の就職実績データ

就職率の推移

2024年度の就職率は99.8%を達成し、2020年度からの5年間は連続して99%以上を維持しています。特に県内就職率は85%と高く、地域医療への貢献度の高さを示しています。

主な就職先の内訳

県立総合病院を始めとする大規模病院への就職が全体の60%を占めています。

その他、地域中核病院が25%、診療所や訪問看護ステーションなどが15%となっており、様々な医療現場で卒業生が活躍しています。

キャリアサポート体制

就職支援室の活用

3年次には専任のキャリアカウンセラーによる個別相談が随時利用可能です。履歴書・小論文の添削指導から面接対策まで、きめ細かなサポートを提供しています。

また、就職情報の検索用端末も完備されており、最新の求人情報にアクセスできます。

就職ガイダンスの実施

年間を通じて計画的な就職支援プログラムを実施しています。2年次後半からは職場見学会や、卒業生による職場説明会などを開催し、早期からの職業意識の醸成を図っています。

主要就職先の詳細

静岡県内の基幹病院

県立総合病院、静岡市立病院、浜松医科大学附属病院などの基幹病院では、充実した研修制度と、専門性を高められる環境が整っています。新人看護師教育に力を入れており、段階的なスキルアップが可能です。

地域医療支援病院

地域の中核を担う医療機関では、より実践的な看護経験を積むことができます。救急医療から慢性期医療まで、幅広い症例に携わることで、総合的な看護力を養うことができます。

卒業生の活躍事例

専門看護師への道

卒業後、臨床経験を積みながら専門看護師の資格取得にチャレンジする卒業生も増えています。がん看護、急性・重症患者看護、感染管理など、様々な分野で専門性を高めています。

認定看護師としての成長

手術看護、救急看護、皮膚・排泄ケアなど、特定の看護分野での認定看護師として活躍する卒業生も多数輩出しています。

高度な専門知識と技術を活かし、チーム医療の中心的役割を担っています。

継続教育とキャリア形成

卒後教育プログラム

卒業後も本校との連携により、継続的な学習機会が提供されています。定期的な研修会や症例検討会を通じて、最新の医療知識やスキルを習得できる環境が整っています。

キャリアアップ支援

管理職を目指す卒業生向けに、マネジメント研修なども実施しています。また、大学編入や専門看護師を目指す卒業生向けの情報提供や相談対応も行っています。

合格者・在校生の体験談

静岡県立看護専門学校に通う在校生や、実際に合格を果たした先輩方の体験談をご紹介します。

それぞれの受験対策や学校生活での工夫など、具体的な経験を通じて、皆様の受験準備や進路選択にお役立ていただければと思います。

現役合格者の体験談

Aさんの場合(2024年度入学)

医療系の部活動で救急法を学んだことをきっかけに、看護師を志すようになりました。

受験勉強では特に数学と英語に力を入れ、毎日30分の英語音読と、数学の基礎問題を3周することで、苦手を克服することができました。

面接対策として、医療ニュースを毎日チェックし、自分の考えをまとめる習慣をつけたことが、本番での余裕につながりました。

Bさんの場合(2024年度入学)

部活動との両立を意識し、朝型の生活リズムを確立したことが合格への大きな要因でした。

通学時間を使って英単語の学習を行い、休日は図書館で集中的に勉強することで、効率的に学習時間を確保することができました。

また、看護師として働く親戚への取材を通じて、具体的な職業イメージを持てたことが、面接でのアピールポイントとなりました。

社会人経験者の合格体験

Cさんの場合(2024年度入学)

営業職として5年間働いた後、幼い頃からの夢であった看護師を目指して受験を決意しました。

仕事との両立のため、通勤時間を活用した音声教材の利用や、スキマ時間での問題演習を心がけました。特に、実務経験を活かしたコミュニケーション力が面接で評価され、合格につながったと感じています。

Dさんの場合(2024年度入学)

介護職としての経験を活かし、より専門的な医療知識を身につけたいと考え、受験を決意しました。

実務経験者向けの受験対策講座を活用し、基礎からの学び直しを行いました。特に、数学の基礎計算力の向上に注力し、毎日15分の計算トレーニングを継続したことが、合格への近道となりました。

在校生の学校生活レポート

1年生の学習スタイル

基礎医学や看護の基本を学ぶ1年次では、解剖生理学の理解に特に力を入れています。グループ学習を活用し、互いに教え合うことで、理解を深めることができています。

また、基礎看護技術の習得には、放課後の自主練習が欠かせません。先輩方からのアドバイスも参考にしながら、確実な技術の習得を目指しています。

2年生の実習体験

臨地実習が始まる2年次では、学内での学びを実践の場で活かすことの難しさと、やりがいを実感しています。

患者様とのコミュニケーションを大切にしながら、日々の看護ケアに取り組んでいます。実習記録の作成には時間がかかりますが、グループでの情報共有や教員からの丁寧な指導により、着実にスキルアップを感じています。

3年生の就職活動と国試対策

最終学年では、就職活動と国家試験対策の両立が求められます。学校の就職支援室を積極的に活用し、希望する就職先の情報収集や面接対策を行っています。また、国家試験対策として、定期的な模擬試験と弱点克服のための個別学習を組み合わせることで、効率的な準備を進めています。

看護師さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

受験生の皆様から多く寄せられる質問について、本校の教員や在校生、卒業生の声を交えながら、具体的にお答えしていきます。皆様の不安や疑問の解消にお役立てください。

入試に関する質問

Q1:入試の難易度はどのくらいですか

2024年度入試の実質倍率は2.5倍でした。

科目別の配点は国語、数学、英語が各100点、面接が50点となっています。特に数学では計算問題の正確性が重視され、英語では医療に関連する長文読解が出題される傾向にあります。

Q2:社会人の受験は不利になりませんか

むしろ社会人としての経験が評価されるケースが多くあります。特に医療や福祉分野での実務経験は、面接試験でアピールポイントとなります。また、社会人特別選抜制度も設けられており、実務経験者への配慮がなされています。

学校生活に関する質問

Q3:授業と実習の両立は大変ですか

カリキュラムは段階的に組まれており、基礎から応用へと無理なく学習を進められる工夫がされています。また、グループ学習や教員のサポート体制も充実しており、互いに助け合いながら学ぶことができます。

Q4:男子学生の受け入れ環境はどうですか

2024年度入学生では約15%が男子学生です。

更衣室やアメニティの整備も適切に行われており、性別に関係なく学習に専念できる環境が整っています。また、男性看護師の特性を活かした就職支援も行っています。

学費・生活に関する質問

Q5:奨学金制度は利用しやすいですか

日本学生支援機構の奨学金に加え、静岡県独自の修学資金制度も充実しています。特に県内就職を希望する場合、返還免除制度のある奨学金を活用することで、経済的な負担を大きく軽減することができます。

Q6:アルバイトと学業の両立は可能ですか

学業を優先することが基本ですが、時間管理を適切に行えば両立は可能です。特に週末のみの勤務や、長期休暇中の集中的な勤務など、学業に支障のない範囲での就労を推奨しています。

キャリアに関する質問

Q7:卒業後のキャリアパスはどのようになっていますか

基本的な看護師としてのキャリアに加え、専門看護師や認定看護師などの専門性の高い道も開かれています。

また、教育機関での指導者や、管理職としてのキャリアを目指すことも可能です。

Q8:就職先の選択肢は豊富ですか

静岡県内の主要医療機関との強い連携があり、多様な選択肢が用意されています。

急性期病院から慢性期医療、在宅看護まで、希望に応じた就職先を選択することができます。

また、県外就職のサポートも充実しています。

まとめ

静岡県立看護専門学校は、充実した教育環境と手厚い学習支援体制を備え、高い就職実績を誇る看護師養成機関です。

2025年度入試に向けては、基礎学力の向上とともに、医療・看護への理解を深めることが重要です。本校は皆様の夢の実現に向けて、きめ細かなサポートを提供していきます。

より詳しい情報や、看護師を目指す方向けの役立つコンテンツは、【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイトでご覧いただけます。

【ナースの森】では、以下のような情報も充実しています。

- 看護学校受験情報の最新データ

- 現役看護師による経験談や体験記

- 国家試験対策資料

- 奨学金・学費情報

- 就職情報・転職サポート

看護師を目指す皆様の学習やキャリアをサポートする情報が満載です。ぜひ【ナースの森】に会員登録いただき、充実した情報とサービスをご活用ください。

▼【ナースの森】看護師のためのサイト・キャリア支援サイト [リンク]