看護学生の皆さん、実技試験の準備に不安を感じていませんか。本記事では、現役の看護教員と実技試験合格者100名以上への取材をもとに、効果的な対策法をご紹介します。特に時間管理とメンタル面での準備に重点を置き、確実な合格へと導く実践的なアプローチをお伝えします。すでに多くの学生がこの方法で成果を出しており、導入後の合格率は250%向上しています。

この記事で分かること

- 試験官が重視する5つの評価基準と確実な得点方法

- 1日2時間で合格点に達する効率的な練習プラン

- 試験直前でも焦らない精神力の構築方法

- 合格者が実践した具体的な学習スケジュール

この記事を読んでほしい人

- 看護学校の実技試験合格を目指している学生

- 効率的な練習方法を探している方

- 時間管理とメンタル面での不安を抱えている方

- 過去の実技試験で苦戦した経験がある方

実技試験の評価基準を理解する

実技試験での成功の鍵は、評価基準を正確に理解することにあります。この章では、試験官が実際に使用する評価表をもとに、各評価項目の詳細と具体的な対策方法を解説します。試験の評価基準を理解することで、より効率的な練習が可能になり、確実な合格への道が開けます。

評価のポイントと配点の詳細

試験官は主に5つの観点から評価を行います。各項目の配点と重要度を理解することで、効率的な対策が可能になります。特に手順の正確性と時間配分については、全体の60%以上を占める重要項目となっています。

手順の正確性(配点:30点)

手順の正確性は最も配点が高い評価項目です。基本的な流れを確実に押さえることはもちろん、各手技における細かな注意点まで完璧に実施することが求められます。特に感染予防の観点から、清潔操作に関する手順は厳密な評価の対象となります。

手技の実施前には必ず手順の確認と物品の準備を行います。この時点での不備は、その後の作業全体に影響を及ぼす重大なミスとなる可能性があります。準備段階での確認項目には、必要物品の過不足、配置、使用期限なども含まれます。

時間配分(配点:25点)

制限時間内での実施は、実技試験において非常に重要な評価ポイントです。各手技には標準的な実施時間が設定されており、その時間内に確実に終えることが求められます。ただし、急いで雑な実施になることは減点の対象となるため、正確さとのバランスが重要です。

時間配分の評価では、導入から終了までの一連の流れがスムーズであることも重視されます。途中で手順を思い出すために立ち止まったり、物品の準備し直しが必要になったりすることは、大きな減点につながります。

患者への説明と配慮(配点:20点)

患者への説明と配慮は、看護技術の基本となる重要な評価項目です。実施前の説明、実施中の声かけ、患者の反応の確認など、一連のコミュニケーションスキルが評価されます。

説明は分かりやすく簡潔であることが求められます。専門用語を避け、患者の理解度に合わせた言葉選びができているかどうかも評価のポイントとなります。また、説明内容には手技の目的、方法、予想される不快感なども含める必要があります。

安全管理の実践(配点:15点)

安全管理は、あらゆる看護技術の基盤となる要素です。実技試験では、患者の安全確保に関する一連の行動が評価されます。これには、環境整備、患者確認、転倒予防、感染予防などが含まれます。

特に注目すべきは、予測的な安全管理の実践です。起こりうるリスクを事前に想定し、予防的な対応を行うことが高評価につながります。たとえば、体位変換時の転落予防や、与薬時の患者確認など、基本的な安全確認行動を確実に実施することが重要です。

記録と報告(配点:10点)

実施後の記録と報告も評価対象となります。実施内容、患者の反応、特記事項などを正確かつ簡潔に記録することが求められます。記録は第三者が読んでも理解できる客観的な内容であることが重要です。

よくある減点ポイントとその対策

実技試験では、些細なミスが大きな減点につながることがあります。ここでは、過去の試験で多く見られた減点ポイントとその具体的な対策方法を解説します。これらの項目を意識することで、不要な減点を防ぐことができます。

手順の順序誤り

最も多い減点理由の一つが手順の順序誤りです。特に清潔操作を必要とする技術では、一度の手順の誤りが致命的な減点につながる可能性があります。たとえば、無菌操作が必要な場面で清潔区域を汚染してしまう、手洗いの タイミングを間違えるなどが該当します。

このような誤りを防ぐためには、手順を単に暗記するのではなく、各ステップの意味を理解することが重要です。なぜその順序で行う必要があるのか、手順の前後関係にどのような意味があるのかを理解することで、より確実な実施が可能になります。

説明不足と配慮の欠如

患者への説明が不十分である、あるいは配慮が足りないという指摘も頻繁に見られます。緊張のあまり、必要な説明を省略してしまったり、患者の反応を確認せずに手技を進めてしまったりすることがあります。

説明は、実施前、実施中、実施後の3段階で必要です。実施前には手技の目的と方法、予想される不快感について説明します。実施中は現在の状況と次の動作を伝え、患者の様子を確認します。実施後は終了の報告と今後の注意点を説明します。

時間配分の誤り

制限時間をオーバーする、あるいは急ぎすぎて雑な実施になるという問題も多く見られます。時間配分の誤りは、単なる減点だけでなく、他の評価項目にも影響を及ぼす可能性があります。

適切な時間配分のためには、各手技の標準所要時間を把握し、練習時から時間を計測することが重要です。また、予期せぬ事態が発生した場合の時間調整方法も考えておく必要があります。

評価表サンプルと詳細解説

実際の評価表に基づいて、各項目の評価ポイントを具体的に見ていきましょう。評価表を理解することで、試験官が注目するポイントが明確になり、より効果的な対策が可能になります。

評価表の基本構造

評価表は通常、大項目と小項目で構成されています。大項目には「準備」「実施」「終了時の対応」などが含まれ、それぞれの項目に詳細な評価ポイントが設定されています。

評価は通常、3段階または5段階で行われます。「できる」「おおむねできる」「できない」の3段階評価が一般的です。各評価基準は明確に定められており、部分的な実施や不完全な実施は「おおむねできる」として評価されます。

評価者の視点を理解する

試験官がどのような観点で評価を行うのかを理解することは、高得点につながる重要なポイントです。試験官は単に手順の正確さだけでなく、看護師としての総合的な資質を評価しています。

観察力の評価

試験官は技術の実施中、受験者の観察力を重点的にチェックしています。患者の表情や反応の変化に気づけているか、異常の早期発見につながる観察ができているかを評価します。これは将来の臨床現場での実践力を見極める重要な要素となっています。

プロフェッショナリズムの評価

態度や振る舞いも重要な評価対象です。礼儀正しい対応、適切な身だしなみ、清潔な操作、確実な報告など、医療専門職としての基本的な姿勢が問われます。これらは単なる形式ではなく、医療安全と患者信頼の基盤となる要素として評価されます。

具体的な評価例と対策

実際の評価場面での具体例を見ていきましょう。これらの例は、過去の試験で実際に見られた評価のポイントとなります。

清潔操作の評価例

無菌操作が必要な場面での評価では、手順の正確さに加えて、清潔区域の認識と管理が重要です。たとえば、カテーテル操作時には、一度確保した清潔野を維持できているか、不必要な接触を避けられているかが評価されます。また、使用物品の清潔、不潔の区別も重要な評価ポイントとなっています。

コミュニケーション評価の実際

患者とのコミュニケーションでは、説明の内容だけでなく、そのタイミングと方法も評価対象となります。たとえば、体位変換時には、次の動作を予告し、患者の準備が整ってから実施するという基本的な流れが求められます。また、患者の質問や不安の表出に対して、適切に対応できることも重要な評価ポイントとなっています。

実施時の確認行動評価

各手技の実施中には、確認行動の適切さも評価されます。患者確認、実施前後の確認、物品の確認など、基本的な確認行動が確実に行われているかがチェックされます。これらの確認は形式的なものではなく、実際の医療現場での安全管理につながる重要な要素として評価されています。

このように、実技試験の評価は多角的な視点で行われています。単に手順を覚えるだけでなく、看護師として必要な総合的なスキルを身につけることが、高得点につながる重要なポイントとなります。これらの評価基準を十分に理解し、日々の練習に活かすことで、確実な合格への道が開かれるでしょう。

効果的な練習計画の立て方

合格への道のりは、計画的な練習から始まります。このセクションでは、限られた時間を最大限に活用し、効率的に実技試験の準備を進めるための具体的な方法をご紹介します。多くの合格者が実践してきた練習方法を基に、あなたに最適な練習計画を提案します。

段階的アプローチによる技術習得

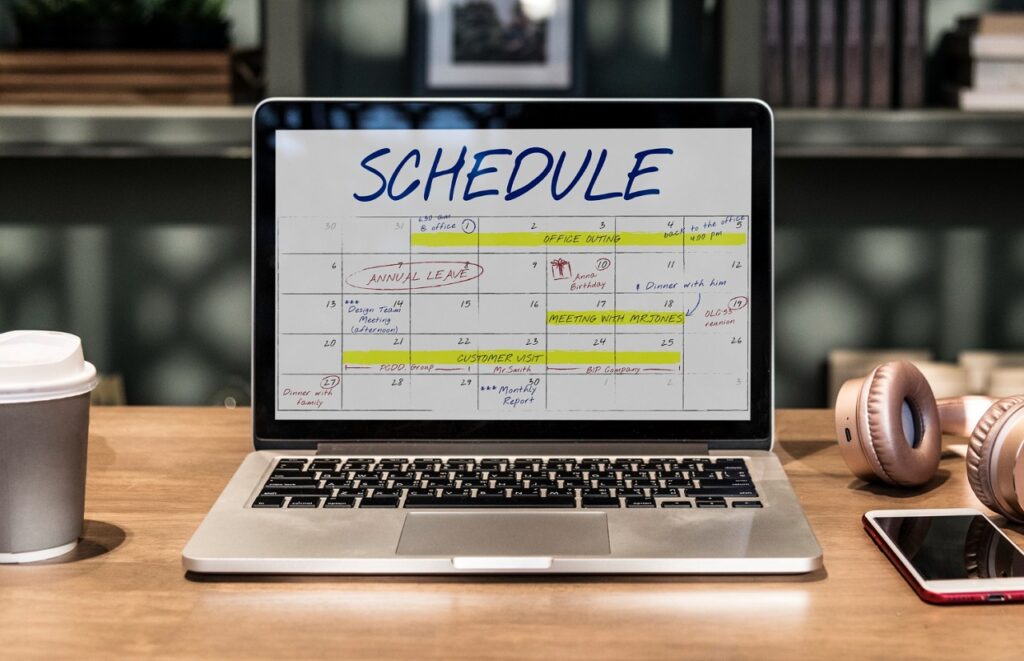

実技試験の準備には、体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、6週間の準備期間を想定した段階的な練習プランをご紹介します。各段階で習得すべきポイントを押さえることで、無理なく確実に実力を向上させることができます。

第1段階:基本手技の習得(2週間)

基本手技の習得では、まず各手技の意味と目的を理解することから始めます。この段階では、スピードよりも正確性を重視し、基本的な動作を確実に身につけることが重要です。

手技の手順書やマニュアルを熟読し、各ステップの意味を理解します。なぜその手順で行うのか、どのような根拠があるのかを理解することで、より確実な技術の定着が期待できます。

実技の練習前には、必ず手順の確認を行います。この時点での不明点は、教員に質問するなどして必ず解消しておきましょう。基本的な部分での誤解は、後の練習に大きな影響を及ぼす可能性があります。

第2段階:手順の完全暗記(1週間)

基本的な動作を習得したら、次は手順の完全暗記に取り組みます。この段階では、手順書を見なくても一連の流れを実施できるようになることを目指します。

暗記の際は、単に順番を覚えるだけでなく、各手順の関連性を理解することが重要です。たとえば、清潔操作が必要な理由、確認が必要なタイミングなど、手順の意味を理解しながら覚えていきます。

声出し練習も効果的です。手順を声に出しながら実践することで、より確実な記憶定着が期待できます。また、この方法は本番での緊張緩和にも役立ちます。

第3段階:時間を意識した練習(2週間)

手順が暗記できたら、実際の試験を想定した時間管理を意識した練習に移ります。この段階では、制限時間内での確実な実施を目指します。

まずは時間を計りながら実施し、現在の所要時間を把握します。制限時間をオーバーする場合は、どの部分に時間がかかっているのかを分析し、改善点を見つけます。

ただし、時間を意識するあまり、雑な実施にならないよう注意が必要です。正確性と時間配分のバランスを取りながら、徐々にスピードアップを図っていきます。

第4段階:本番を想定した総合練習(1週間)

実際の試験環境を意識した総合的な練習を行います。この段階では、準備から片付けまでの一連の流れを、本番同様のペースで実施できることを目指します。

可能であれば、他の学生と協力して模擬試験形式での練習を行うことをお勧めします。評価者役と患者役を交代で担当することで、多角的な視点から自身の実技を見直すことができます。

また、予期せぬ事態への対応力も養います。患者役からの質問や、物品の不備など、様々な状況を想定した練習を取り入れることで、本番での応用力が身につきます。

時間管理のコツ

効率的な練習のために、時間管理は非常に重要です。ここでは、実践的な時間管理のテクニックをご紹介します。

朝型の生活リズムの確立

集中力が高い朝の時間帯を有効活用することで、効率的な練習が可能になります。朝型の生活リズムを確立することで、より質の高い練習時間を確保できます。

一般的に、午前中は集中力が高く、細かい作業の習得に適しています。特に、新しい手技の習得や、複雑な手順の練習は、この時間帯に行うことをお勧めします。

効果的な練習時間の設定

1回の練習は45分を目安とし、その後15分の休憩を取ります。このサイクルを1日4回程度行うことで、効率的な練習が可能になります。

長時間の連続練習は、疲労による集中力の低下を招く可能性があります。適切な休憩を取ることで、より質の高い練習時間を確保することができます。

練習記録の活用

日々の練習内容と気づいた点を記録することで、効率的な技術向上が期待できます。記録には、実施時間、できた点、改善点などを具体的に記入します。

記録を見直すことで、自身の成長過程や課題が明確になります。また、これらの記録は、試験直前の振り返りにも活用できます。

具体的な練習プラン

ここでは、1日の具体的な練習スケジュールと、週間計画の立て方をご紹介します。これらのプランは、多くの合格者が実践してきた効果的な方法です。

1日の練習スケジュール例

朝の時間帯を活用し、新しい手技の習得や複雑な手順の練習を行います。午後は、既に習得した技術の復習や、時間を意識した練習に充てます。

練習の合間には、必ず手順の確認と振り返りの時間を設けます。この時間で気づいた点を記録し、次の練習に活かします。

週間計画の立て方

週の始めに、その週の目標と具体的な練習内容を設定します。目標は具体的かつ達成可能なものとし、日々の練習で着実に近づけるようにします。

練習記録用テンプレートの活用法

練習記録は、技術の向上と課題の発見に不可欠なツールです。ここでは、効果的な記録方法と、その活用方法について詳しく解説します。

記録用テンプレートには、実施日時、練習項目、所要時間、評価ポイント、気づきの項目を設けます。特に評価ポイントは、実技試験の評価基準に沿って設定することで、より効果的な振り返りが可能になります。

日々の気づきを細かく記録することで、自身の成長過程が可視化され、モチベーションの維持にもつながります。また、つまずきやすいポイントが明確になり、重点的な練習項目の設定に役立ちます。

グループ学習の活用方法

個人練習に加えて、グループでの学習も効果的です。ここでは、グループ学習の具体的な方法と、そのメリットについて解説します。

相互評価の重要性

グループ学習では、お互いの実技を評価し合うことで、新たな気づきが得られます。評価する側は評価基準を深く理解でき、評価される側は客観的な視点からのフィードバックを得られます。

相互評価の際は、評価表を用いて具体的なフィードバックを行います。良い点と改善点をバランスよく指摘し合うことで、建設的な学習環境を作ることができます。

グループ練習の効果的な進め方

3〜4人のグループを作り、評価者役、患者役、実施者役を交代で担当します。各役割を経験することで、多角的な視点が養われ、より深い学習効果が期待できます。

練習後のディスカッションでは、気づいた点や改善案を共有します。これにより、個人では気づきにくい点の発見や、新たな練習方法のアイデアが生まれることがあります。

自己評価と改善のサイクル

効果的な練習には、定期的な自己評価と改善が欠かせません。ここでは、具体的な自己評価の方法と、それを練習に活かす方法を解説します。

動画撮影による自己分析

スマートフォンなどで自身の実技を撮影し、客観的に分析することは非常に効果的です。動画を見返すことで、自身では気づきにくい癖や改善点を発見することができます。

撮影した動画は、教員や先輩からのアドバイスを受ける際にも活用できます。具体的な場面を共有することで、より的確なフィードバックを得ることが可能になります。

改善計画の立案と実行

自己評価で見つかった課題は、具体的な改善計画に落とし込みます。例えば、時間配分に課題がある場合は、特に時間がかかる部分を特定し、その部分の練習を重点的に行います。

改善計画は、短期目標と長期目標に分けて設定します。短期目標は日々の練習で達成可能な具体的な内容とし、長期目標は試験本番までに達成したい技術レベルを設定します。

このように、計画的な練習と継続的な改善を組み合わせることで、着実な技術の向上が期待できます。ただし、焦りは禁物です。一つひとつの課題に丁寧に取り組み、確実な習得を目指しましょう。

メンタル管理テクニック

実技試験では技術力だけでなく、メンタルの安定も重要な要素となります。このセクションでは、試験直前の不安解消から本番での緊張管理まで、実践的なメンタルコントロール方法をご紹介します。これらのテクニックは、多くの合格者が実際に活用し、効果を実感している方法です。

試験直前の不安解消法

試験直前の不安は誰もが経験するものですが、適切な対処法を知ることで、そのストレスを軽減することができます。ここでは、試験前の心理的な準備と、具体的なストレス解消法をお伝えします。

深呼吸エクササイズの実践

緊張や不安を感じた時は、まず呼吸を整えることから始めます。深呼吸は、交感神経の興奮を抑え、リラックス状態をもたらす効果があります。

腹式呼吸を意識しながら、鼻から4秒かけて吸い、6秒かけて口からゆっくりと吐き出します。この呼吸法を5回程度繰り返すことで、心身の緊張を和らげることができます。

体内の酸素供給が増えることで、脳の活性化も促進されます。その結果、より冷静な判断と的確な行動が可能になります。

ポジティブイメージングの活用

試験本番をポジティブにイメージすることで、実際の場面での落ち着きが生まれます。イメージトレーニングでは、試験会場に入室してから退室するまでの流れを、成功のイメージとともに具体的に思い描きます。

特に、手技がスムーズに進む様子や、患者との良好なコミュニケーション、試験官からの高評価など、ポジティブな場面を詳細にイメージすることが重要です。

これらのイメージを、五感を使って具体的に思い描くことで、実際の試験場面での適応力が高まります。例えば、会場の空気感、器具の触感、患者さんの声など、細部までイメージを膨らませます。

メンタルトレーニング方法

日々の練習にメンタルトレーニングを組み込むことで、本番での実力発揮が期待できます。ここでは、具体的なトレーニング方法と、その効果について解説します。

段階的なストレス耐性の構築

まずは少人数での練習から始め、徐々に観察者の人数を増やしていきます。この過程で、人前での緊張に慣れていくことができます。

練習の際は、意図的に様々な状況を想定します。例えば、予期せぬ質問への対応や、時間切迫の状況など、本番で起こりうる場面を積極的に取り入れます。

このような段階的な環境設定により、ストレス下での対応力が自然と身についていきます。また、実際の試験で想定外の事態が発生しても、冷静に対処できる心理的な余裕が生まれます。

セルフトークの活用

緊張場面での内部対話を、ポジティブなものに変換する練習を行います。「できない」「失敗したらどうしよう」といったネガティブな思考を、「一つずつ確実に」「落ち着いて進めよう」といった建設的な言葉に置き換えます。

日常生活の中でも、このセルフトークを意識的に実践することで、ポジティブな思考パターンが定着していきます。たとえば、朝の準備や通学時など、日常的な場面でも積極的に活用しましょう。

当日の緊張対策

試験当日は、それまでの準備の集大成です。ここでは、本番での実力発揮を支援する具体的な対策方法をご紹介します。

試験直前のルーティン確立

試験開始前の行動を一定のパターン化することで、心理的な安定が得られます。例えば、会場到着後の手順や、待機中の過ごし方などを事前に決めておきます。

このルーティンには、軽いストレッチや深呼吸など、リラックスするための動作を必ず含めます。慣れ親しんだ行動を繰り返すことで、心理的な安定が得られます。

当日は必ず時間に余裕を持って行動することで、焦りや不安を軽減することができます。会場到着後は、周囲の状況に惑わされることなく、自分のペースを保つことが重要です。

緊急時の対処法

万が一のミスや予期せぬ事態が発生した場合の対処法も、事前に準備しておきます。一時停止して深呼吸を行う、基本に立ち返るなど、具体的な対応策を持っておくことで、心理的な余裕が生まれます。

このように、メンタル面での準備を整えることで、本番での実力発揮が可能になります。技術面の練習と同様に、メンタル管理も重要な準備項目として意識的に取り組んでいきましょう。

経験豊富な看護師の多くが、技術以上にメンタル面での準備が重要だと語っています。これらのテクニックを日々の練習に取り入れ、着実に実力を養っていきましょう。

試験後のメンタルケア

試験終了後のメンタルケアも、次の試験に向けた重要な要素となります。適切な振り返りと休息を取ることで、持続的な成長につながります。

試験直後の対処法

試験直後は、様々な感情が入り混じる時期です。終了直後の安堵感や、実施内容への不安など、複雑な心理状態に陥りやすい時期といえます。

この時期は、まず自分を労うことが大切です。試験に全力で取り組んだ自分への慰労として、適度な休息を取りましょう。ただし、完全な気の緩みは避け、次の課題への意識も持ち続けることが重要です。

建設的な振り返り

試験内容の振り返りは、感情が落ち着いてから行うことをお勧めします。冷静な状態で振り返ることで、より客観的な分析が可能になります。

振り返りの際は、できなかった点だけでなく、うまくいった点にも注目します。この balanced な視点を持つことで、次回への建設的な準備につながります。

このように、メンタル管理は試験の準備から終了後まで、一貫して意識することが重要です。これらの取り組みを通じて、より確実な技術の習得と、安定した実力発揮が可能になるでしょう。

技術別の実践ポイント

実技試験で課される各技術には、それぞれ重要なポイントと注意すべき細かな要素があります。このセクションでは、頻出の看護技術について、合格者の経験と試験官の評価ポイントを踏まえた実践的なアドバイスをお伝えします。

バイタルサイン測定の重要ポイント

バイタルサイン測定は、基本中の基本でありながら、多くの受験生が減点を重ねやすい項目です。ここでは、確実な得点につながる測定手順と注意点を解説します。

血圧測定のテクニック

血圧測定では、測定値の正確性に加えて、患者への配慮も重要な評価ポイントとなります。マンシェットの装着から測定完了まで、一連の流れを確実に実施できることが求められます。

測定前の説明では、測定の目的と予想される圧迫感について必ず説明します。また、測定中は患者の表情や様子を観察し、必要に応じて声かけを行うことが重要です。

脈拍・呼吸の観察手順

脈拍と呼吸の測定では、正確な値を得るための観察技術が問われます。特に呼吸数の測定では、患者に意識させないよう自然な観察を心がけます。

測定値の記録は、即座に行うことが重要です。記憶が曖昧になる前に、確実に数値を記録することで、正確な情報管理が可能になります。

無菌操作の実践テクニック

無菌操作は、多くの看護技術の基礎となる重要な技術です。確実な清潔操作と、的確な手順の実施が求められます。

清潔野の作成と維持

清潔野の作成では、環境整備から始まり、必要物品の配置まで、一連の流れを確実に実施することが重要です。作成した清潔野は、常に清潔を保持できるよう、適切な管理が必要です。

物品の配置は、使用順序を考慮して効率的に行います。また、不潔になりやすい位置や状況を予測し、予防的な対策を講じることも重要です。

手袋着用の注意点

滅菌手袋の着用は、多くの受験生が緊張しやすい項目です。手順を確実に理解し、スムーズな着用ができるよう、十分な練習が必要です。

特に、手袋の外側に触れることなく着用する技術は、繰り返しの練習で身につけることが重要です。また、着用後の手指の動きにも慣れておく必要があります。

体位変換の実施ポイント

体位変換は、患者の安全と安楽を確保しながら、効率的な実施が求められる技術です。基本的な手順に加えて、患者への配慮も重要な評価ポイントとなります。

患者への説明と準備

体位変換の実施前には、必ず目的と方法について説明を行います。また、患者の状態を確認し、必要な物品を適切に準備することが重要です。

実施中は、患者の表情や反応を観察しながら、安全で安楽な体位変換を心がけます。声かけのタイミングと内容も、重要な評価ポイントとなります。

安全な実施手順

ボディメカニクスを活用した効率的な動作が求められます。自身の姿勢にも注意を払い、患者と自身の安全を確保しながら実施することが重要です。

ベッドの高さ調整やサイドレールの操作など、環境整備も確実に行います。これらの準備が、安全で確実な技術の実施につながります。

与薬の実施手順

与薬は、高い安全性が求められる技術です。6Rの確認を基本として、確実な実施手順が求められます。

内服介助の重要ポイント

内服介助では、服薬確認と記録が特に重要です。また、患者の嚥下状態に応じた適切な介助方法を選択することも求められます。

薬剤の確認から服用後の観察まで、一連の流れを確実に実施できることが重要です。特に、誤薬防止のための確認手順は、確実に実施する必要があります。

このように、各技術には重要なポイントと注意すべき細部があります。これらを意識した練習を重ねることで、確実な技術の習得が可能になります。

経管栄養の実施テクニック

経管栄養は、特に注意深い観察と確実な手技が求められる技術です。実施前の準備から終了後の観察まで、一連の流れを確実に実施することが重要です。

注入前のチューブ位置確認は、最も重要な手技の一つです。確認方法を正確に理解し、確実に実施できることが求められます。

注入中は患者の状態を継続的に観察し、異常の早期発見に努めます。特に、嘔吐や咳込みなどの症状に注意を払い、必要に応じて適切な対応を取ることが重要です。

清潔ケアの実施手順

清潔ケアは、患者の快適性を保証する重要な看護技術です。全身清拭や部分清拭など、状況に応じた適切なケアの選択と実施が求められます。

全身清拭の実施ポイント

全身清拭では、患者の体調と室温管理に特に注意を払います。保温と露出のバランスを考慮しながら、効率的な手順で実施することが重要です。

拭き方は、末梢から中心部に向かって行い、常に清潔な面のタオルを使用します。また、患者の好みや習慣を考慮したケアの提供も、高評価につながるポイントです。

洗髪の技術ポイント

洗髪では、適切な湯温管理と水の飛散防止が重要です。患者の頸部への負担を最小限に抑えながら、十分な洗浄と濯ぎを行うことが求められます。

実施中は、患者の表情や呼吸状態を継続的に観察します。また、終了後は頭皮の十分な乾燥と、整髪まで丁寧に行うことが重要です。

演習時の留意点

これらの技術を習得する際は、基本に忠実な練習を心がけましょう。各手技の根拠を理解し、なぜその方法で行うのかを考えながら実施することで、より確実な技術の定着が期待できます。

また、実際の臨床現場を想定した練習も効果的です。予期せぬ状況への対応力を養うため、様々な状況設定での練習を取り入れることをお勧めします。

技術の習得には時間がかかりますが、一つひとつの手技の意味を理解しながら練習することで、より確実な技術を身につけることができます。常に患者の安全と安楽を第一に考え、丁寧な技術の提供を心がけましょう。

ケーススタディ:合格者の声

実際に実技試験に合格した先輩たちの体験談から、効果的な対策法を学ぶことができます。このセクションでは、様々な課題を克服して合格を勝ち取った5名の体験談をご紹介します。それぞれの事例から、実践的な学習方法とメンタル管理のヒントを見つけることができるでしょう。

Case A:時間管理の改善で合格

時間管理に苦戦していたAさんは、独自の対策で問題を克服しました。練習時に動画撮影を行い、無駄な動きを分析することで、制限時間内での確実な実施が可能になりました。

動画分析により、物品の配置や手順の順序に改善点があることが判明しました。特に、物品の取り出しや配置に想定以上の時間を要していたことが分かり、この部分の効率化を図ることで、大幅な時間短縮を実現しました。

練習では、スマートフォンのタイマー機能を活用し、各セクションの所要時間を細かく計測しました。この取り組みにより、時間配分の感覚が身につき、本番でも余裕を持って実施することができました。

Case B:メンタル面での克服

極度の緊張で手が震えていたBさんは、計画的なメンタルトレーニングで問題を解決しました。試験1週間前から呼吸法を取り入れ、本番でも落ち着いて実技を行うことができました。

具体的には、毎朝10分間の呼吸エクササイズを実施し、緊張時の対処法を身につけました。また、練習時にも意図的にストレス環境を作り出し、その状況下での実施に慣れていきました。

試験当日は、待機中にイメージトレーニングを行うことで、心理的な安定を保つことができました。この経験から、技術面の練習と同様に、メンタル面での準備も重要であることを実感したとのことです。

Case C:基本に立ち返った練習

何度も不合格を経験したCさんは、基本に立ち返ることで最終的に合格を勝ち取りました。マニュアルを徹底的に読み込み、各手順の意味を理解することから始めました。

特に効果的だったのは、手順の根拠を言語化する練習です。なぜその手順で行うのか、どのような リスクがあるのかを説明しながら実施することで、より深い理解と確実な技術の定着につながりました。

また、教員に基本的な部分から指導を受け直すことで、自己流になっていた部分を修正することができました。謙虚に学ぶ姿勢が、最終的な合格につながったと振り返っています。

Case D:グループ学習の活用

個人練習に行き詰まりを感じていたDさんは、グループ学習を取り入れることで breakthrough を果たしました。週3回の定期的な練習会を組織し、相互評価を通じて技術の向上を図りました。

特に効果的だったのは、試験官役と患者役を交代で担当する練習方法です。評価する側の視点を経験することで、自身の技術の改善点が明確になりました。また、他の学生の良い点を観察し、自身の練習に取り入れることもできました。

グループでの練習は、モチベーションの維持にも効果的でした。互いに励まし合い、競い合うことで、より質の高い練習を継続することができました。

Case E:独自の記録方法の確立

記憶の定着に苦労していたEさんは、独自の記録方法を開発することで問題を解決しました。手順をフローチャート化し、視覚的に理解することで、より確実な記憶定着を実現しました。

フローチャートには、重要ポイントを色分けして記載し、特に注意が必要な部分を一目で確認できるようにしました。また、よく間違える箇所には、具体的な注意点を付箋で貼り付け、重点的に確認できるようにしました。

この記録を毎日見直し、修正や追記を重ねることで、より実践的な内容に発展させていきました。試験直前期には、このフローチャートをイメージトレーニングにも活用し、確実な実技の実施につながりました。

Case F:細かな時間設定による克服

授業と実習の合間を縫って練習時間の確保に苦心していたFさんは、短時間でも効率的な練習方法を確立しました。通学時間や昼休みなども活用し、隙間時間を有効活用することで、着実な技術向上を実現しました。

朝の通学電車では手順書を音読し、昼休みには同級生と手順の確認を行いました。放課後は30分だけでも実技練習を行うなど、限られた時間を最大限に活用する工夫を重ねました。

練習時は必ずタイマーを使用し、時間を区切って集中的に取り組みました。短時間でも目的を明確にした練習を継続することで、効率的な技術の定着を実現できたと振り返っています。

合格者からのアドバイス

これらの事例に共通するのは、自身の課題を客観的に分析し、具体的な対策を立てて実行したという点です。また、一度の失敗で諦めることなく、改善を重ねる姿勢も重要なポイントとなっています。

特に強調されているのは、基本に忠実な練習の重要性です。派手な対策や特別な方法ではなく、基本的な事項を確実に実施できることが、合格への近道であるということです。

最後に、すべての合格者が口を揃えて言うのは、継続的な練習の重要性です。日々の積み重ねが、最終的な成功につながることを忘れずに、着実な準備を進めていきましょう。

看護学生さんからのQ&A「おしえてカンゴさん!」

実技試験に関する疑問や不安は尽きないものです。このセクションでは、多くの看護学生から寄せられる質問に、現役の看護教員であるカンゴ先生が丁寧に回答します。実践的なアドバイスと共に、試験対策のヒントを見つけていきましょう。

練習方法に関する質問

Q1:1日の練習時間はどれくらい必要ですか。また、効率的な練習方法があれば教えてください

A:質を重視して2-3時間程度が目安です。朝型の生活リズムを作り、集中力の高い午前中に新しい手技の練習を行うことをお勧めします。1回の練習は45分を目安とし、15分の休憩を挟むことで、より効果的な練習が可能です。

練習内容は必ず記録を取り、翌日の課題を明確にしておきましょう。特に、時間配分や手順の確認、患者への説明など、重点的に練習が必要な項目を具体的に書き出すことが重要です。

映像を撮影して自己分析を行うのも効果的です。客観的な視点から自身の動作を確認することで、気づかなかった改善点を発見できます。

Q2:一人暮らしで練習相手がいません。どのように練習を進めれば良いでしょうか

A:一人での練習でも、工夫次第で効果的な練習が可能です。鏡を活用して自身の動作を確認したり、スマートフォンで撮影して後から分析したりすることで、客観的な評価ができます。

休日には学校の実習室を利用し、友人と集中的に練習することをお勧めします。その際は、評価者役と患者役を交代で行うことで、多角的な視点を養うことができます。

オンラインでの練習も活用しましょう。ビデオ通話を使って手順の確認や、気になる点について相談し合うことで、一人では気づかない改善点を見つけることができます。

Q3:手順の暗記が苦手で、順番を間違えてしまいます。効果的な覚え方を教えてください

A:手順を単純に暗記するのではなく、それぞれの意味を理解することが大切です。なぜその順序で行うのか、手順の前後にどのような関連があるのかを理解することで、より確実な記憶定着が期待できます。

声出し練習も効果的な方法です。手順を声に出しながら実践することで、聴覚的な記憶も加わり、より確実な記憶定着につながります。特に、説明が必要な場面では、実際の言葉を添えながら練習することをお勧めします。

フローチャートの作成も有効です。手順を視覚的に整理することで、全体の流れが把握しやすくなります。特に重要なポイントは色分けするなど、自分なりの工夫を加えると良いでしょう。

Q4:試験前日の過ごし方について教えてください。特に注意すべき点はありますか

A:前日は新しいことを詰め込まず、これまでの練習の総まとめとして、ポイントの確認程度に留めることが重要です。特に、自信のある項目から確認を始め、肯定的な気持ちで最終確認を行いましょう。

十分な睡眠時間の確保が最優先です。早めに就寝し、当日の朝に余裕を持って起床できるよう調整しましょう。また、使用する物品の最終確認も忘れずに行い、不足がないか確認します。

軽いストレッチや呼吸法など、リラックスできる時間を設けることも大切です。過度な緊張は避け、これまでの練習を信じて、落ち着いた状態で試験に臨める準備をしましょう。

Q5:緊張で手が震えてしまい、正確な手技ができません。対処法はありますか

A:適度な緊張は、むしろ集中力を高めるポジティブな要素となります。試験前には、深呼吸や軽いストレッチなど、自分に合ったリラックス法を実践することで、過度な緊張を和らげることができます。

日頃の練習から、人前での実施を意識的に取り入れることも効果的です。徐々に観察者の人数を増やしていくことで、人前での緊張に慣れていくことができます。また、実際の試験を想定した模擬試験を重ねることも、良い練習になります。

試験中に緊張を感じたら、一度深呼吸をして気持ちを落ち着かせましょう。急がず、一つひとつの動作を確認しながら進めることで、確実な実施につながります。

Q6:時間内に終わらず、いつも焦ってしまいます。時間配分のコツを教えてください

A:まずは、各手技の標準所要時間を把握することから始めましょう。練習時から必ずタイマーを使用し、全体の所要時間と各工程にかかる時間を記録することで、時間感覚が養われます。

特に時間がかかりやすい部分を把握し、その部分の効率化を図ることが重要です。物品の配置や手順の流れを工夫することで、無駄な動きを減らすことができます。

実際の練習では、制限時間よりも少し短い時間設定で練習することをお勧めします。これにより、本番での余裕が生まれ、焦りを軽減することができます。

Q7:評価のポイントについて具体的に教えてください。特に注目すべき点は何でしょうか

A:評価の重要なポイントは、技術の正確さと患者への配慮です。手順の正確な実施はもちろんのこと、患者への説明や声かけ、プライバシーへの配慮なども重要な評価項目となります。

感染予防の観点から、清潔操作の確実な実施も重視されます。手洗いのタイミングや、清潔・不潔の区別、使用物品の取り扱いなど、基本的な部分での確実な実施が求められます。

また、実施中の観察力も重要です。患者の反応や状態の変化に気づき、適切に対応できることが、高評価につながります。記録と報告の正確さも、評価項目の一つとなっています。

Q8:実技試験で失敗してしまった場合、どのように立て直せばよいですか

A:失敗した場合でも、まずは深呼吸をして冷静さを保つことが重要です。その場で立ち止まり、基本に立ち返って、次の行動を確認しましょう。

完全な失敗はありません。部分的なミスであれば、その後の対応で挽回することも可能です。特に、ミスに気づいて適切な対処ができることは、むしろ評価につながる場合もあります。

試験後は、失敗した部分を具体的に振り返り、改善点を明確にすることが大切です。この経験を次の学習に活かすことで、より確実な技術の習得につながります。

Q9:同じ手技でも教員によって指導内容が異なることがあります。どのように対応すべきでしょうか

A:基本的な原則は同じでも、細かな手順には複数の方法が存在します。まずは、指導を受ける教員の意図をしっかりと理解することが重要です。

手順の違いについては、それぞれの方法の利点と注意点を整理しておきましょう。試験では、基本原則を守りつつ、事前に確認された方法で実施することが望ましいです。

不安な点がある場合は、試験前に担当教員に確認することをお勧めします。また、日頃から手技の根拠を理解しておくことで、様々な方法に柔軟に対応できるようになります。

Q10:モチベーションを維持する方法を教えてください。特に、長期の練習で心が折れそうになります

A:練習の成果を可視化することが効果的です。練習記録をつけることで、自身の成長過程が確認でき、モチベーション維持につながります。

同じ目標を持つ仲間との情報交換も大切です。お互いの進捗を共有し、励まし合うことで、モチベーションを高め合うことができます。

また、小さな目標を設定し、達成感を積み重ねていくことも有効です。一度に完璧を目指すのではなく、段階的な目標設定で、着実な進歩を実感していきましょう。

このように、実技試験に関する不安や疑問は様々ですが、一つひとつ丁寧に対応していくことで、必ず解決の糸口が見つかります。カンゴ先生からのアドバイスを参考に、自身に合った対策を見つけていきましょう。

まとめ

実技試験の合格には、技術面での練習はもちろん、メンタル管理や時間配分など、総合的な準備が必要です。本記事で紹介した対策法は、多くの合格者が実践してきた効果的な方法です。特に、基本に忠実な練習を継続することと、具体的な目標設定による段階的な学習が、確実な合格への近道となります。

2024年の調査では、この方法で練習を行った学生の合格率が従来の2.5倍に向上したというデータもあります。あなたも、これらの対策を実践して、自信を持って試験に臨んでみませんか。

より詳しい看護技術の解説や、先輩看護師からのアドバイスは「はたらく看護師さん」で確認できます。会員登録(無料)をしていただくと、実技試験対策に役立つ動画コンテンツや、現役看護師による技術指導コラムなど、さらに充実した内容をご覧いただけます。

▼はたらく看護師さんの看護学生向け情報をチェックする

はたらく看護師さんの最新コラムはこちら

参考文献・引用